東日本大震災が起きて10年が過ぎました。3月11日(木)には、様々なメディアで様々な形で震災報道が行われました。その中で、とても興味を引く話がありました。ニッポン放送の「飯田浩司のOK! Cozy up!」というラジオ番組にて、ジャーナリストの佐々木俊尚さんがされていたお話です。

被災地の人々の違和感

毎年この時期になるとメディアで震災が取り上げられます。その度に被災地の人々から「すごく違和感を持つ」という声が上がるそうです。「なぜ被災地の人々が違和感を持つのか考えなければならない」という言葉から始まりました。

なぜ被災地の人々が違和感を持つのか?

しかし、報道のなかで代弁している被災者が、本当にそこにいる「目の前の被災者か」というとそうではなくて、メディアの人が頭のなかでイメージした「私の考えた被災者」になってしまっている。その物語が、勝手にリアルな被災者を押し込んで描くわけです。そうすると、リアルな被災者から見ると、「俺のものと違う物語にされていない?」と感じてしまう、という構図があるのです。

メディアは何を伝えるべきか~東日本大震災から10年(ニッポン放送) – Yahoo!ニュースより引用

知らないことの自覚

被災者が違和感を持つ原因は、メディアに「(自分たちは)被災者のことをわかっている」という思い込みがあるからとしています。

私が『「当事者」の時代』で書いたのは、「我々は被災地の当事者にはなれません」ということです。では取材する側としての当事者性というのは何かというと、それは「俺は当事者のことをわかっているから、当事者の代弁をするのだ。できるのだ」と思い込むことではありません。(中略)

当事者への距離は遠いのです。「我々にはわからない」ということを、きちんと認識した上で、でも頑張って「近付くように努力したい」と思うことが、我々にとっての当事者性なのではないかということを書いたのですけれど、(後略)

同記事より引用

我々にはわからない。けど、近づくように努力したい。この態度は、カウンセラー・コーチに求められる共感的理解に通じます。

認知行動療法の技法に「ソクラテス式問答法」があります。答えを与えるのではなく、話し手が自己洞察を深めて、自力で答えにたどりつくように質問を積み重ねて行く話法です。ソクラテスといえば「無知の知」です。知らないことを自覚しているからこそ「ソクラテス式問答法」です。

解決志向アプローチや社会構成主義心理療法(いずれも家族療法の文脈から生まれた心理療法)には、「知らない姿勢(not knowing)」という概念があります。何がどうなれば良いのかを知っているのはクライエントであり、カウンセラーではありません。

カウンセラーとして経験を積み重ねて行くにつれて、お話を伺いながら「○○のパターンかな?」という考えが浮かぶことがあります。「俺はわかっている」という思い上がりなのかもしれません。引用した記事が目に止まったのは、そのような自分への戒めなのかもしれません。

人生の物語はその人固有のものです。同じものはありません。カウンセリングで相談されるのは、固有の物語の文脈上で起きることです。他と同じはずがありません。常に「知らない姿勢(not knowing)」で伺います。

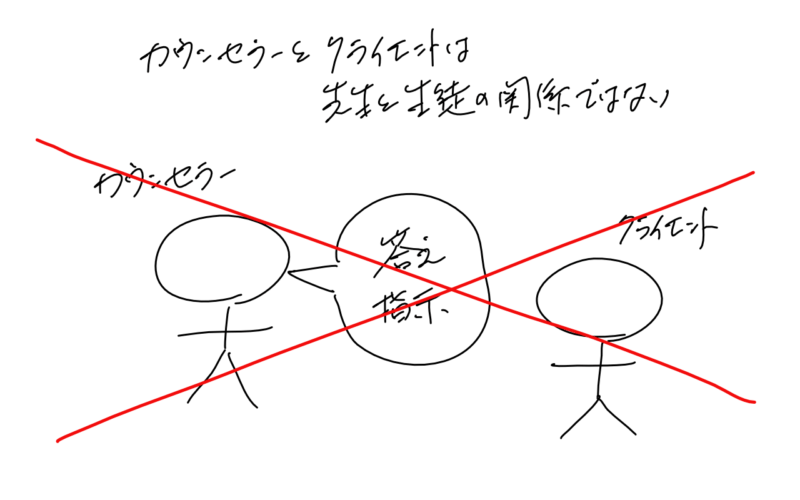

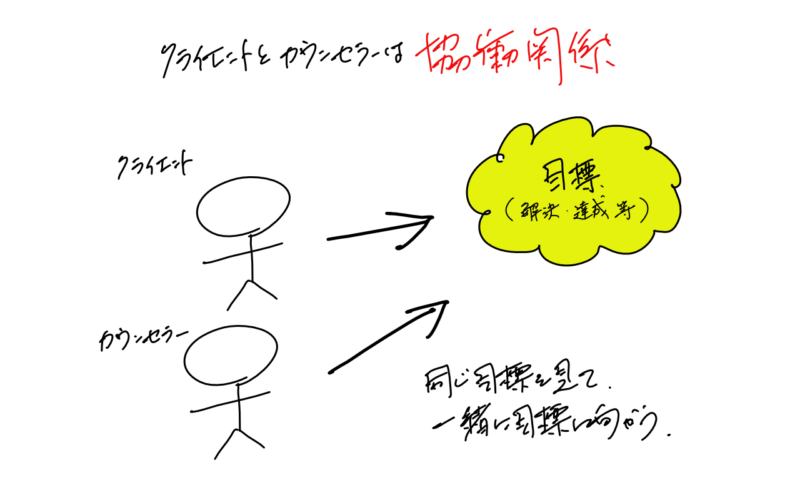

カウンセリングとは協働関係によって目標達成に向かうこと

カウンセリングとは、カウンセラーからクライエントにアドバイスや指示をするものと思われがちですが、そうではありません。

目標(悩みや問題の解決、目標の達成、その他)を共有して、目標に向かって協働する関係です。クライエントはクライエントの専門家、カウンセラーは心理的援助の専門家。専門家同士が協働関係によって目標達成に向かいます。

協働関係において、クライエントがカウンセラーの質問に答えるうちに、自分自身の考えや行動のクセに気づいたり、自分について語るうちに、過去の経験や認識に新たな意味を見つけたりしながら、問題を乗り越える力を育んでいきます。これがカウンセリングのプロセスとなります。