執筆者:山崎 孝

公認心理師・ブリーフセラピスト・家族相談士

HSP(Highly Sensitive Person)は、繊細な感受性を持ち、その特性によって生じるストレスや対人関係の課題に悩まれる方が多いです。当カウンセリングルームでは、HSPの特性を理解し、よりよい生活を送るためのサポートを提供します。

HSPは医学的な診断名ではありませんが、この概念が広がったおかげで、その個性による悩みを抱えている人たちが共通言語を持つことになりました。共通言語を持つことにより、自分だけが悩んでいるのではないと知り、同じような生きづらさを感じながらも乗り越えている人たちがいると知って、勇気を得た方も少なからずいらっしゃると思います。

自分に自信を持てない悩みの背景に、HSPの繊細さなどの影響と考えられる例が少なからずあります。当カウンセリングルームでは、自分に自信を持てない悩みのサポートを得意としています。

参考ページ:自分に自信を持てない悩み

HSPや自信を持てない人は、他人に頼ることが苦手な傾向があります。実は、自信を育てる方法の一つは他人を頼ることです。職場などの日常生活で他人を頼るより、カウンセリングのほうがハードルが低いかもしれません。最初の一歩として役に立つと思います。

参考ページ:自信を持てないあなたへ ~「うまく頼る」が自信を育む

HSP(Highly Sensitive Person)とは、外部からの刺激に対して非常に敏感に反応する特性を持つ人々を指します。HSPの方は、他の人々に比べて感受性が高く、以下のような特徴があります。

このように、HSPは特定の感受性の高さによって生活に影響を受ける一方で、他者に対する理解力や洞察力といった強みを持つ人々です。

HSPの概念は、1990年代にアメリカの心理学者エレイン・N・アーロン博士によって初めて提唱されました。アーロン博士の研究によると、HSPの特性を持つ人々が全人口の約15〜20%に及ぶとのことです。

アーロン博士は、HSPの特性を「高い感受性」として理解し、これが個人の生活や健康にどのような影響を与えるかについて分析しました。彼女の研究により、HSPの方がどのようにして環境に適応し、ストレスを管理するかという理解が深まりました。

その後の研究において、HSPの方の脳が、感覚情報の処理において一般の人とは異なる活動が示されたとのことです。HSPは生物学的な特性であり、感受性の高さが個人の特性として尊重されるべきであるとしました。

以下はHSPのチェックリストです。以下の23項目のうち12個以上当てはまると、HSPである可能性が高いとされています。

エレイン・N・アーロン 冨田香里訳 (2008) 『ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。』 SBクリエイティブ より引用

HSPの人は、その繊細な感受性ゆえ特性があります。これらの特性が日常生活や人間関係においてプラスの影響を与えることもあれば、ときには困難を感じる要因にもなります。ここでは、HSPの特性とその影響について解説します。

HSPの方は物事を深く考える傾向があります。この特性にはいくつかのプラス面とマイナス面があります。

HSPの方は外部からの刺激に敏感であり、特に感覚的な刺激(音、光、匂いなど)に強く反応します。

HSPの方は、他人の感情や気分に強く共感し、それに応じて深く反応する傾向があります。

HSPの方は、周囲の小さな変化や違いにすぐに気づき、それに対して敏感に反応します。

ここまで見てきてわかるように、個性は、プラスに作用することもあれば、マイナスに作用することもあります。すべてにおいて、プラスまたはマイナスに作用することはありません。

ある仕事では、人や事業を育てるために多少の失敗を許容して、リスクを取って挑戦することを奨励します。そのような環境では、慎重さより挑戦する姿勢を評価することが多いです。慎重すぎると評価が低くなることもあります。

一方、機密情報の取り扱いや航空機の整備など、絶対に失敗が許されない仕事もあります。そのような環境では、何より慎重さが求められます。

性格を変えようとするのではなく、マイナスに作用する環境や状況を把握して、対処する術を身につけることが、HSPの生きづらさを解決に導く一つの考え方になります。

手前味噌ではありますが、HSPの方にとって、カウンセリングは特有の悩みや課題に対する効果的なサポート手段です。カウンセリングが有益である理由を、いくつかの側面からご紹介します。

友人や知人に悩みを相談したときに経験する嫌な体験の代表は、その人が自分の体験を語り、その経験に基づいてアドバイスしてくることです。また、一般的な情報やアドバイスも同様です。

似たような悩みでも、関わる人や状況が異なれば、まったく別の固有の悩みです。他人の体験をそのまま適用できることはほとんどありません。また、一般的なアドバイスは既に試していることがほとんどです。

カウンセリングでは、一人ひとりの抱える悩みや状況に合わせたサポートを行います。他の誰でもない、あなた自身にフィットするサポートを行います。

HSPの方は、他人の感情や出来事に対して非常に敏感で、感情的な負荷がかかりやすい傾向があります。感情の処理方法やストレスケアのスキルを学ぶことも重要です。カウンセリングでは、問題の対処だけではなく、感情の適切な処理とケアの方法を学び、自分の感情に翻弄されずに、冷静に対処する方法もサポートします。

HSPの方にとって、自分の思いや感情を自由に表現できる「安全な場」が必要です。カウンセリングでは、信頼できる専門家のもと、安心して自分を開示できる環境が提供されます。このような場で、自分の感情や考えを整理し、新たな視点から問題に取り組むことができます。

HSPであることは、決してネガティブなものではなく、個性の一部です。自己理解が深まることで、自分の強みを活かしつつ、生きづらさを感じる状況での対処法を見つける手助けとなります。

HSPの方は、対人関係でのストレスや誤解を感じやすいことがあります。カウンセリングでは、コミュニケーションスキルや自己主張の方法を学ぶことで、より良い人間関係を築くためのサポートを行います。人間関係でのストレスを軽減し、他者との適切な距離感を保つための技術を身につけることができます。

インターネットや書籍から得られる情報とは異なり、カウンセリングでは専門家からの直接的なフィードバックを受けることができます。これにより、自分の行動や思考パターンに対する具体的な改善策を知ることができ、より効果的な自己改善が可能となります。

HSPの特性による生きづらさは、一度の解決策で終わるものではありません。カウンセリングは、長期的に続けることで、その都度変わる状況や課題に対して適切に対応する力を養います。継続的なサポートを受けることで、自己成長を促し、安定した精神状態を維持することが可能になります。

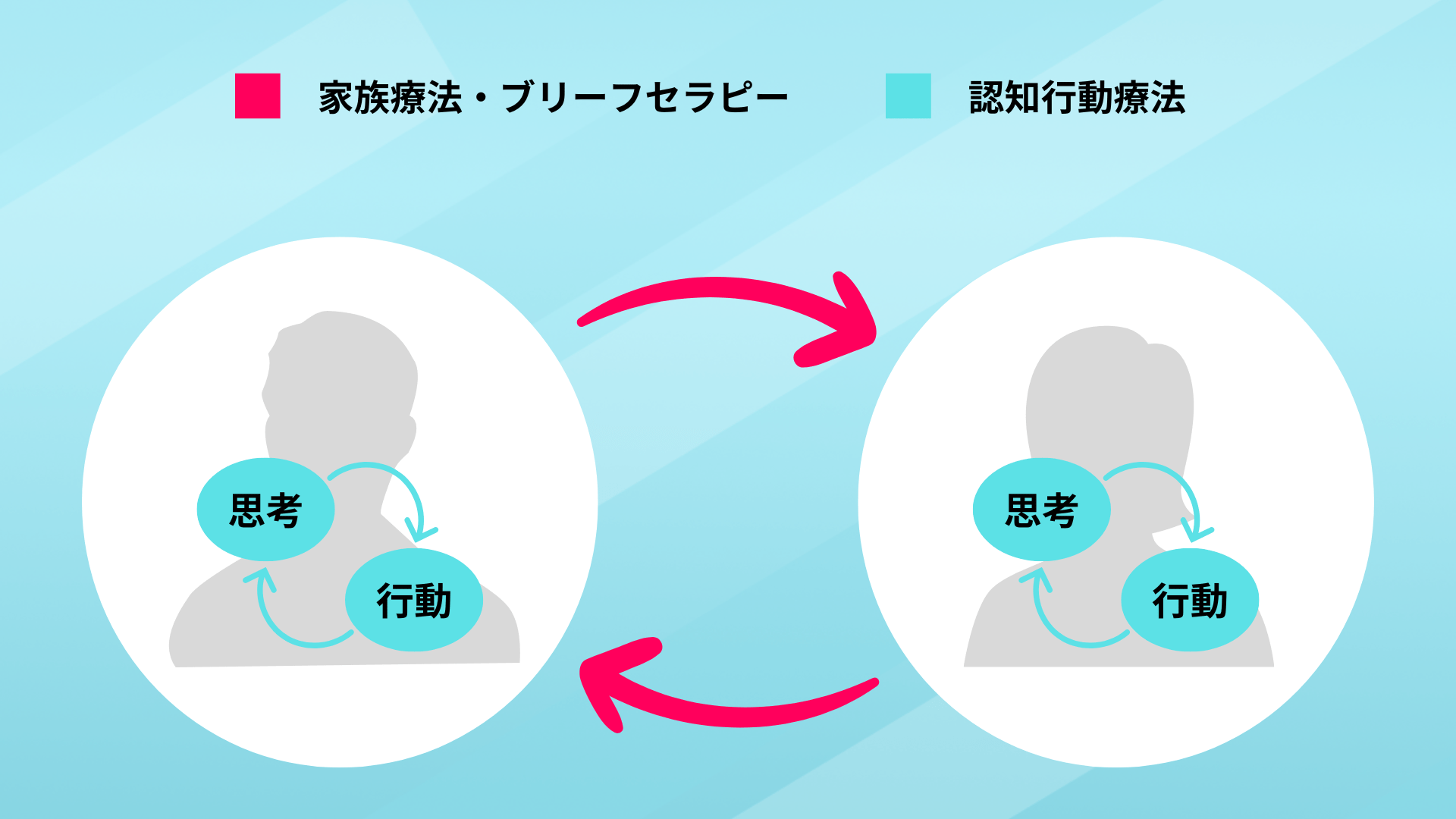

心理療法には多数の学派があります。当カウンセリングルームでは主に、家族療法・ブリーフセラピー・認知行動療法にてサポートします。

参考ページ:HSP様の個性を持つ女性のカウンセリングの感想

家族療法・ブリーフセラピーは、対人関係のパターン、人と人との相互作用に焦点を当てます。人間関係における悩みや問題は、人と人との相互作用の悪循環によって生じて、維持されています。家族療法・ブリーフセラピーは、相互作用の悪循環から良循環への変化をもたらすサポートを行います。

HSPのカウンセリングにおいては、ご本人と他者との交流パターンに焦点を当て、悪循環を突き止めて、良循環に変える介入を行います。ご本人の行動の変化を無理せずスムーズに実現して、維持させるのが目的となります。

家族療法の家族とは、複数の人間からなる集団を意味します。人間集団を一つのシステムと考えます。人間集団の中でも家族はメンバー間の結びつきが強く、家族に適用されることが多いため、家族療法と呼ばれています。適用先は家族に限りません。職場やサークル、友人関係など、複数の人が関わるすべての状況に適用できます。

家族療法は問題を個人に求めるのではなく、システムの歪みが問題としてあらわれていると捉えます。個人に問題を求めないという点で、人にやさしいカウンセリングと言えると思います。ブリーフセラピーは家族療法の一学派です。

認知行動療法は、状況や環境に合わせて思考と行動を柔軟に選択することで、悩みや問題の解決を目指します。家族療法・ブリーフセラピーとは異なり、個人の内面に焦点を当てます。

思考と行動には、人それぞれの特有のパターン、クセや習慣のようなものがあります。同じ出来事や状況に遭遇したときに、人によって異なる考え・感情・行動が起こるのは、パターンの違いによるものです。クセや習慣が自分を苦しめていることがあります。

認知行動療法では、思考と行動のパターン、クセや習慣を明確にして、状況に応じて柔軟に選択できるようになるサポートを行います。先にHSPの特性によるプラス面とマイナス面を先に説明しましたが、今のパターンがプラスに作用する場面ではそのままに、マイナスに作用する場面では別のパターンを採用できるようにサポートします。

思考と行動の幅を広げて、柔軟に選択できるなることで、HSPの生きづらさに対処できるようになるサポートを行います。