執筆者:山崎 孝

公認心理師・ブリーフセラピスト・家族相談士

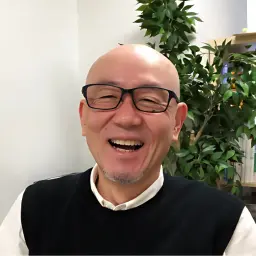

「自信がない」とは、多くの場合「自己効力感(課題や仕事などができる感覚)」および「自己肯定感(自分の存在を肯定する感覚)」のどちらか、もしくは両方が低いことを意味します。自己効力感と自尊感情の2つは、自信を支える両輪と考えて差し支えありません。

当カウンセリングルームは、自己効力感と自尊感情を育てて、自信がない悩みを解決するカウンセリングを行っています。「自信」は、私が心理学・カウンセリングを学ぶきっかけであり、ライフワークでもあります。熱意と使命感を持ってサポートします。

自己効力感が自己肯定感が育て、自己肯定感が自己効力感を育てる良循環が起きやすい傾向があります。逆に、自己効力感の低さが自尊感情を低下させて、自尊感情の低さが自己効力感を低下させる悪循環が起きやすい傾向があります。

悪循環を良循環に変えるサポートを提供します。

自分に自信を持てなくしている原因は、大きく2つに分類できます。1つ目は、自信を持てなくなった原因です。2つ目は、自信のなさが持続する原因です。

この2つの原因について掘り下げていきます。

以下は、自信を持てなくなる原因の代表的なものです。以下の中には、自信を持てなくなった原因であり、自信のなさを持続する原因として現在も存在しているものもあります。

過去の体験、例えば育った環境や失敗体験などは、自分自身に対する認識に強く影響を及ぼします。これらの体験は、その人の思考や行動の枠組みに影響を与えます。以下のような例です。

【育った環境】Aさんは、成績が常にクラスでトップでなければならないという家庭の期待を受けて育ちました。この期待は、Aさんが自己価値を成績にのみ連動させるようになり、自信を外部の評価に依存するようになる基盤を作りました。

【失敗体験】Bさんは高校時代、重要なスポーツ大会でミスを犯し、チームの敗退の原因となりました。この経験は、Bさんに「何かを間違えると人から否定される」という恐れを植え付け、新しいチャレンジを避ける傾向を作りました。

自信のなさが持続する原因は、今まさに行っている行動や思考パターン、現在の環境などによるものです。

自信を持てなくなった原因は過去の体験に基づき、自信のなさが持続する原因は現在進行中のものです。

前者の自信を持てなくなった原因への対処は、必ずしも必要でありません。必要となるのは、アダルトチルドレンなど過去の体験が未完了の場合です。未完了とは、そのときの感情が色あせずに、今まさに起きているように感じる機会が頻繁にある状態です。

そうでない場合は、後者の自信のなさが持続する原因に対処できれば、自信の回復・育成には十分なことが多いです。

自信を持てなくなった原因への対処は必ずしも必要ではありませんと言いました。しかし、人は納得感がなければ前に進みにくいものです。認知行動療法のモデルを用いて、自信を持てなくなった原因と、そのメカニズムを掘り下げます。

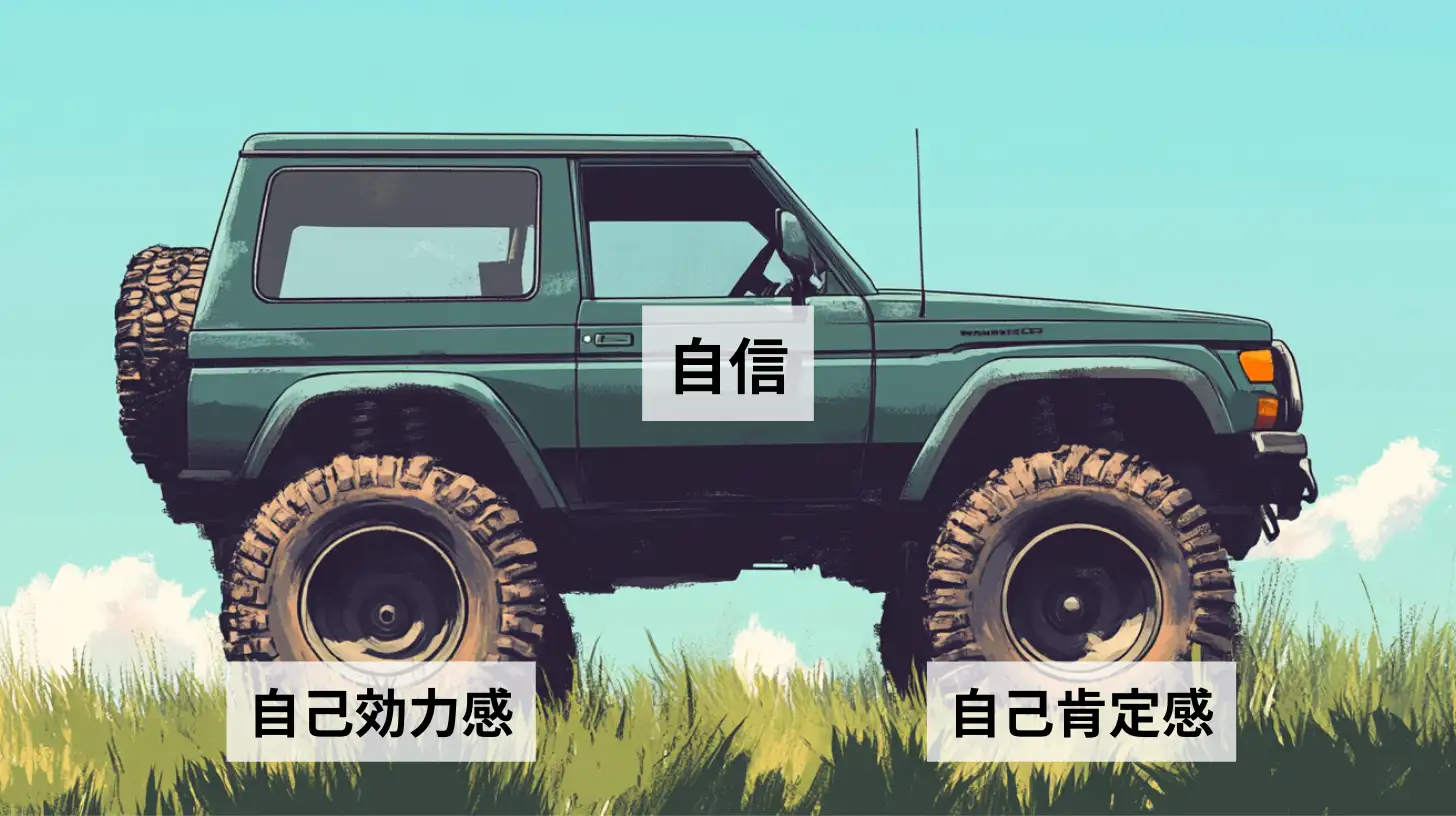

下図は、同じ出来事でも、人により受け取り方(認知)が異なり、受け取り方によって生じる感情が異なることを示しています。

Xさんタイプの中には、その時点では解釈(予想)に過ぎないのに、あたかも事実のように捉えてしまいます。

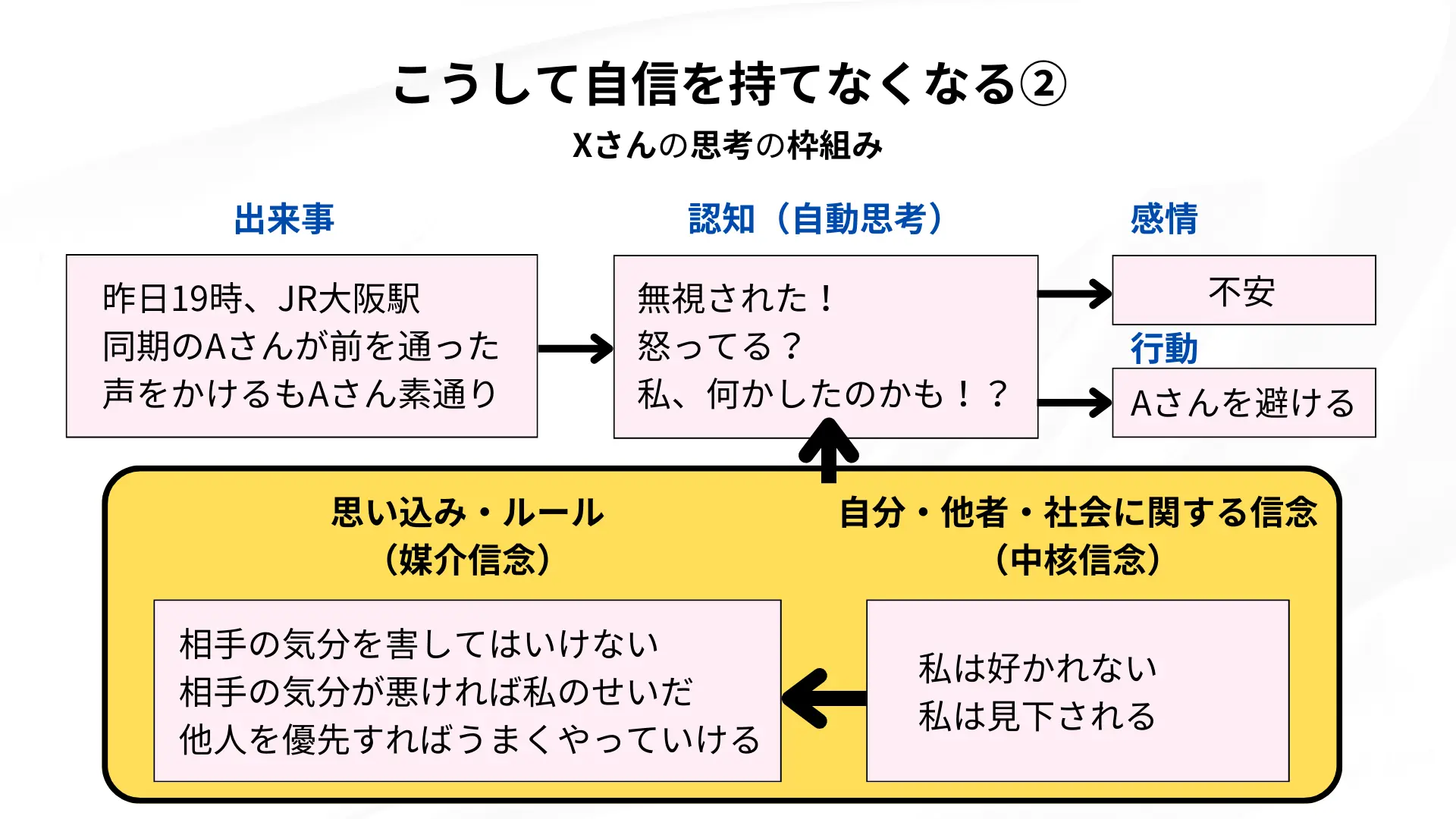

XさんとYさんの解釈(予想)の違いは、認知の深い層の違いによるものです。Xさんのそれを視覚化したのが下図です。

Xさんには、「(いかなる状況においても決して)相手の気分を害してはいけない」「相手の気持ちを害しなければ自分は受け入れられる」という思い込み・ルールがあります。

そのルールから外れたのではないかと感じて、「怒ってる!?」「何かした!?」という認知(自動思考)が生じました。その認知が否定的な感情と行動につながりました。

そのルールが作られたのは、「私は好かれない」「私は見下される」という自己認識(中核信念)によるものです。その自己認識が形成されたのは、先に紹介した自信喪失の起因によるものです。

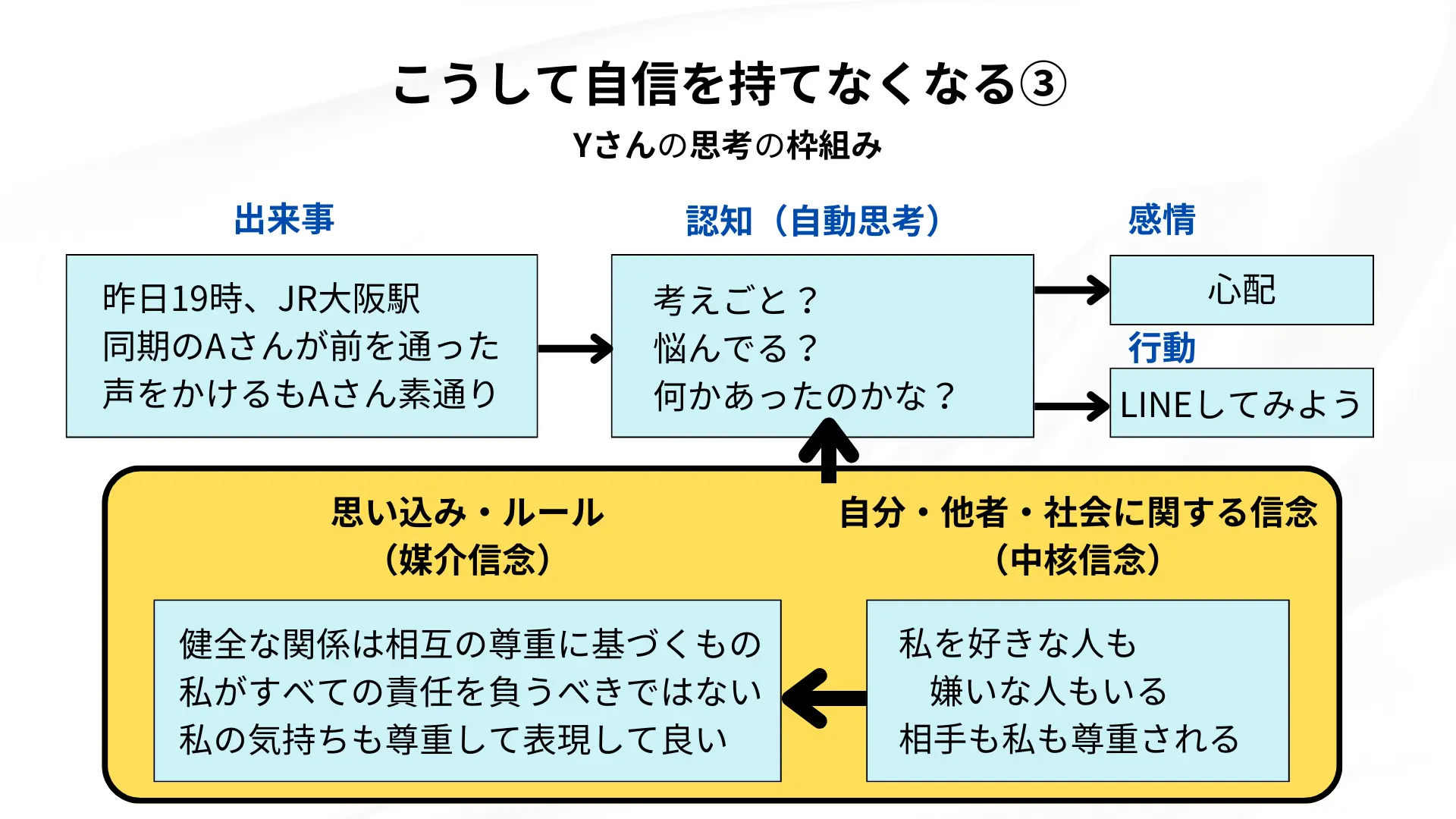

Yさんの認知の深い層を視覚化したのが下図です。図のタイトルは「こうして自信を持てなくなる」ですが、Yさんの場合は「こうして自信が育つ」と表現しても良さそうです。

Yさんのルールと自己認識は、Xさんと比較するとバランスが良いと言えます。

自信を持てなくなる、もしくは育つ仕組みを知っておくだけでも、堂々巡りに陥りにくくなります。また、自分の責任と他者の責任を区別しやすくなります。自信がない人は、すべてを自分の責任と思いがちです。

ちなみに、図の黄色の部分(媒介信念と中核信念)をスキーマといいます。英語の「schema」で「思考の枠組み・構え」を意味します。

次に、自信のなさが持続するメカニズムをブリーフセラピーのモデルを用いて掘り下げます。

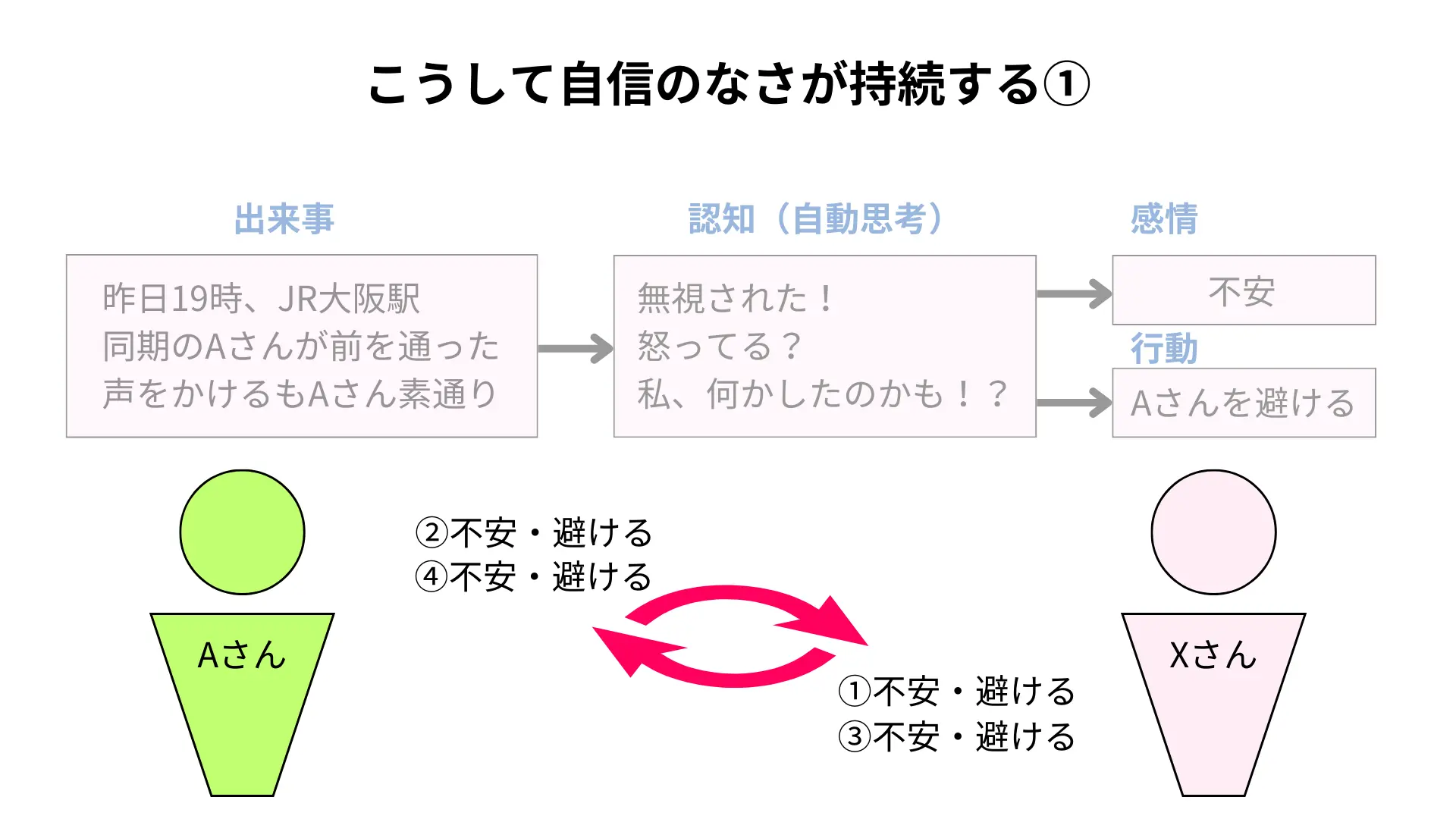

思考と感情は行動を生起します。XさんのAさんに対する行動は、Aさんの思考・感情・行動を生起します。それを示しているのが下図です。

Xさんは不安から、Aさんを避けるようになりました。それを感じたAさんも、不安になってXさんを避けるようになりました。悪循環です。

もし、XさんがAさんに、「昨日、声をかけたんだけど…」と聞いてみれば、「えっ、気づかなかった」「ボーッとしてた」「ごめんね」で終わったかもしれません。Aさんを避けることで、実際を確認する機会を失います。

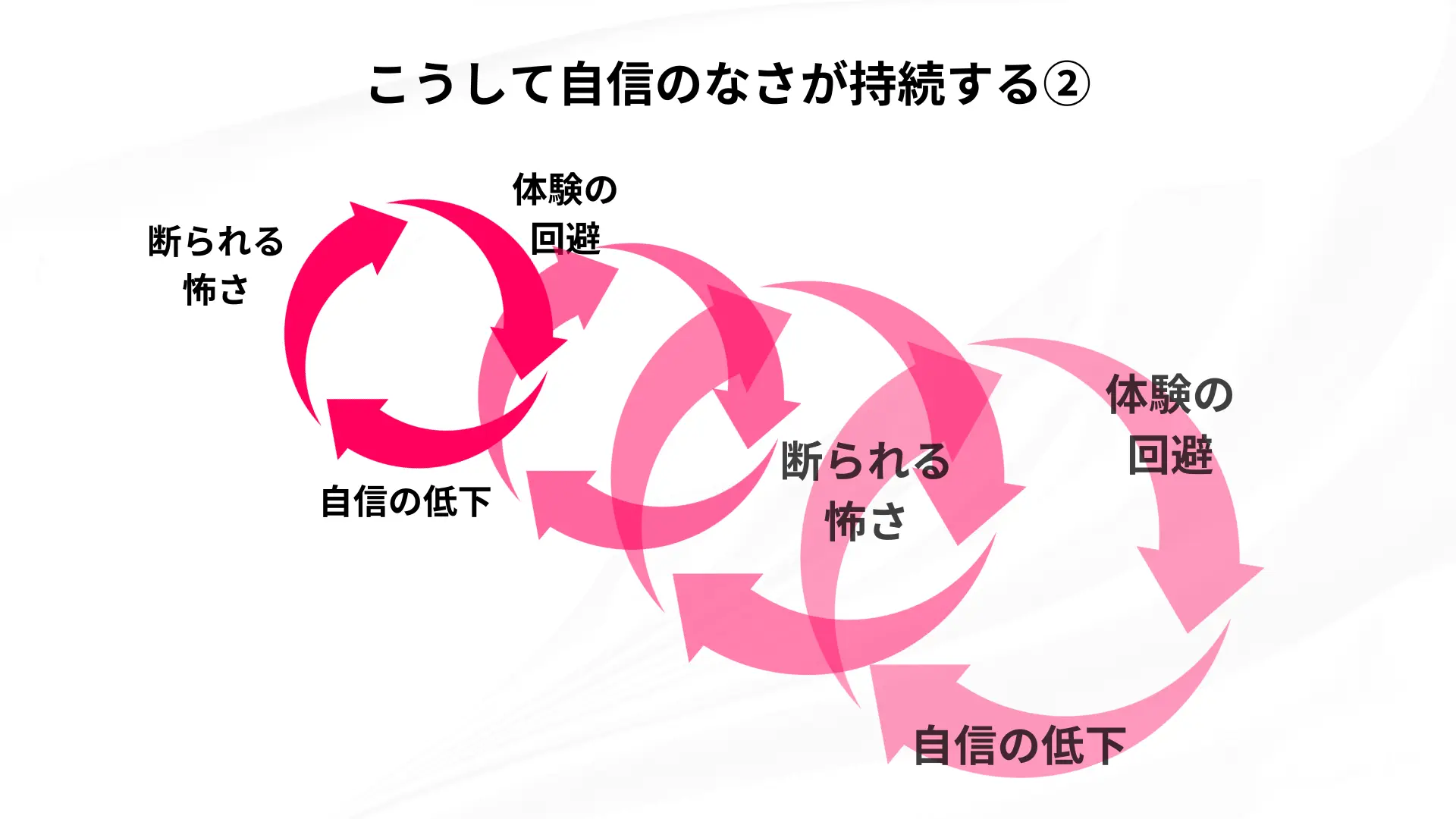

回避は、自信不足を持続させる要因の一つです。回避を繰り返すと、不安や恐れが増大することがわかっています。ますます回避に向かいます。それを視覚化したのが下図です。

パワハラなど回避すべきことはありますが、回避を重ねて人生が窮屈になっているのなら、回避せず、対処しなければならないものかもしれません。

一般的なステップは以下のようになります。

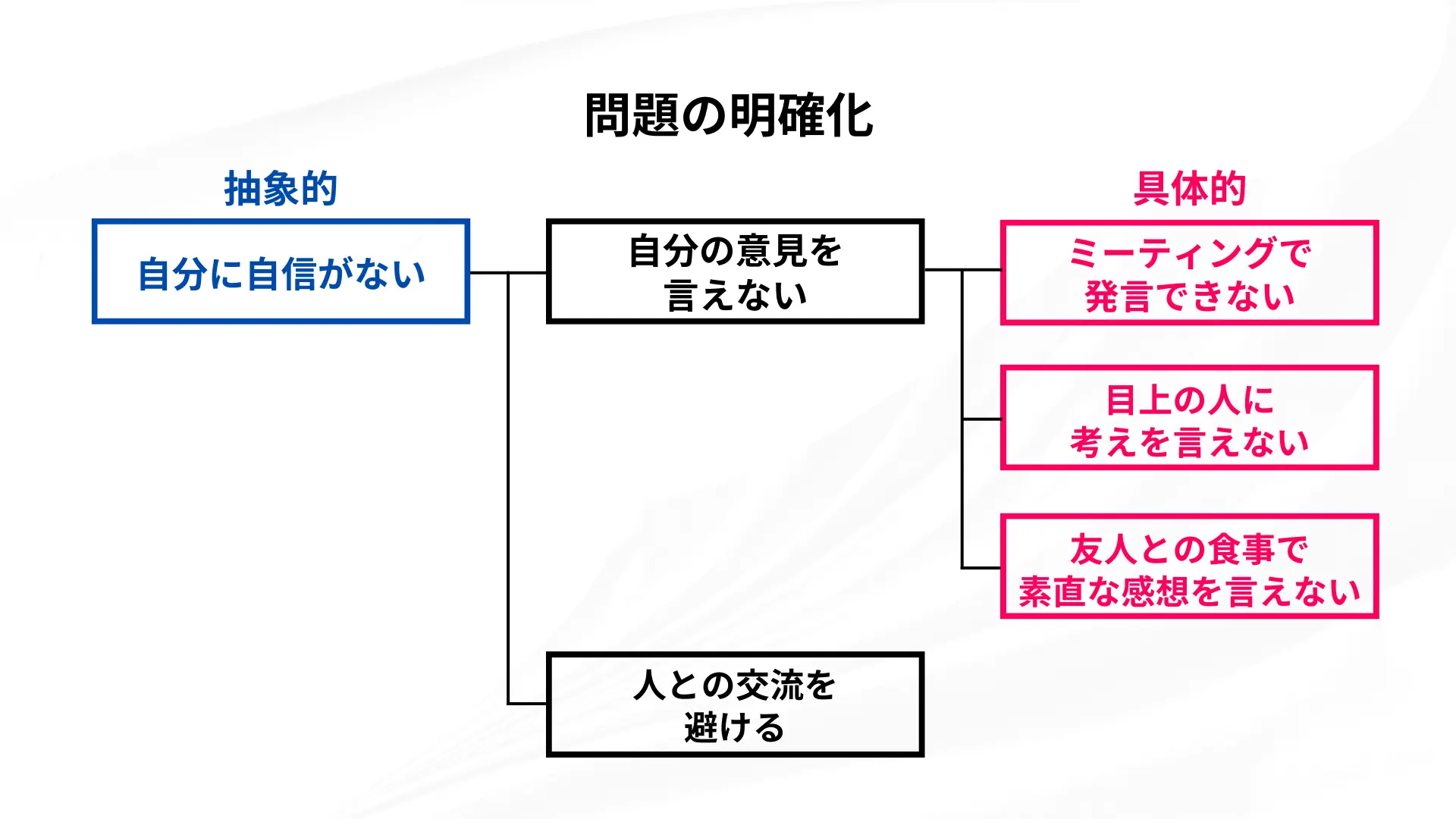

「自信がない」ことで何が問題となっているのか、どのような困っているのかを具体的にします。具体化できければ、解決に向かって進んでいる感覚を持ちやすくなります。

下図を例に考えます。

例えば、以下のような困りごとが考えられます。

具体的になりましたが、上図の黒の部分です。「自分の意見を言えない」について、より具体化します。赤のレベルに具体化します。

カウンセリングでは対話を重ねながら、より具体化に理解するように努めます。カウンセラーが頭の中で映像を描ける程度まで理解しなければ、クライエントさんは理解された実感を持てないことが多いです。

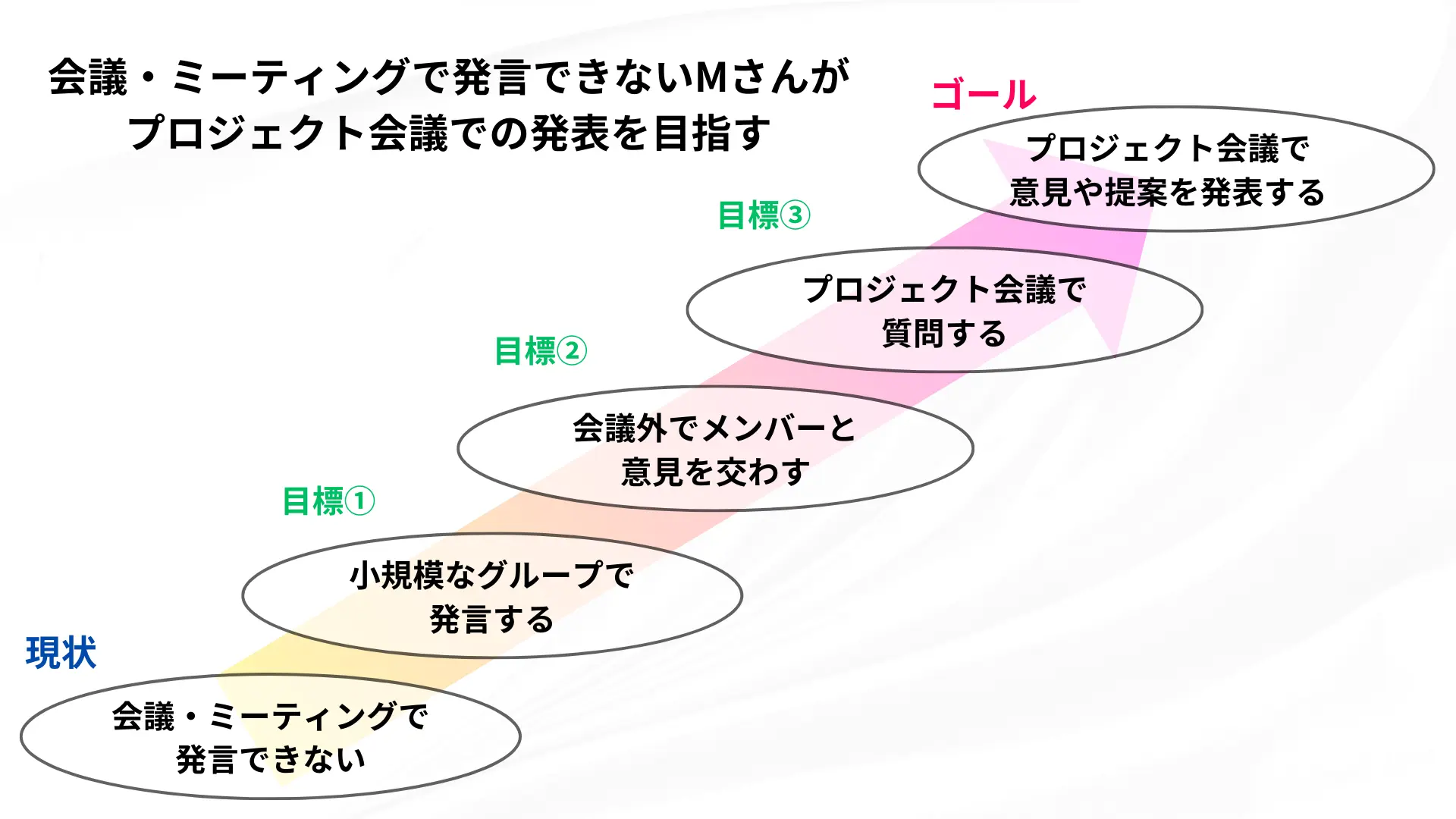

Mさんの「自信がない」は、引っ込み思案で人前で話せないことでした。特に仕事において問題が生じていました。上司から積極性な発言を期待されています。Mさん自身は期待に応えられない自分に失望しています。自分を変えたいと思っています。

初回のカウンセリングでMさんは、「プロジェクト会議で意見や提案を発表する」という目標を立てました。自信を持てるようになった自分の姿を想像して出てきたものでした。

カウンセラーは、まずは「小規模なグループで発言する」ことを最初の目標として提案しました。小さな目標達成を積み重ねてゴールを目指すのが目標設定のコツです。

【目標設定のコツ】

「自信をつけよう!」ではありません。「自信の問題が解決したら、どのように行動しているだろう」です。常にその行動を選択しているなら、もはや自信のあるなしはどうでもいいはずです。

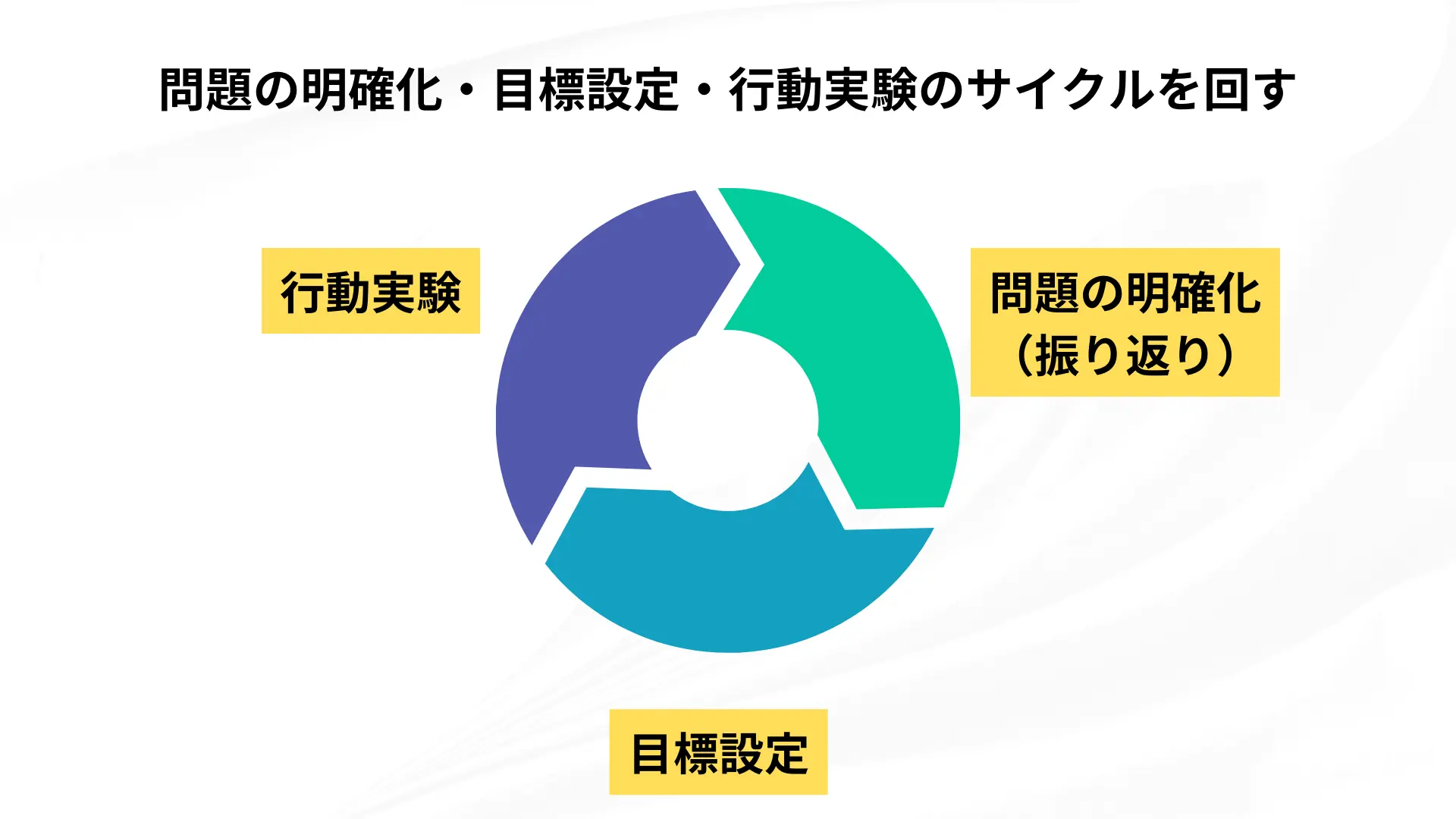

目標設定の次は行動実験です。失敗もデータです。うまくいかない方法がわかりました。次回の成功の種です。言い換えれば失敗はありません。行動しようと試みたけれどできなかった。これもデータです。より小さな目標が望ましいことが明らかになったからです。

問題の明確化・目標設定をカウンセリングで行います。日常生活で目標に基づく行動実験を行います。結果をカウンセリングで振り返ります

人は他者との関係において自信を育んでいきます。また、他者との関係に置いて自信を失いもします。他者に承認される経験は、自己受容の基盤を作ります。自分が他者に受け入れられるという確信は、実際の人間関係の中で育ちます。

また、自分の長所に気づくのも他者との関わりによってです。自分にとって当たり前なことが、他者からみれば素敵だったり素晴らしかったりすること。長所とは、そのようなものが多いものです。

人間関係を築くのはコミュニケーションです。相手を尊重しつつ、自分の考えをはっきりと表現する能力は、お互いの理解を深め、信頼関係を築く上で重要です。異なる意見を交わすことで、互いの視野を広げ、関係をより深いレベルへと進展させることができます。

自己理解が深まるのも、他者とのコミュニケーションを通じてです。他者からのフィードバックや反応は、自分の行動や考え、感情を映し出す「鏡」となり、自己理解を深めます。

また、自分の考えや感情を言葉にすることで、自己理解が深まります。曖昧だった感情や考えが明確になり、自分自身をより深く理解することが可能になります。

心理学にアタッチメントという理論があります。不安なときに特定の人と「くっつく」ことで安心感を得ること、その欲求や行動のことをいいます。特に幼児期に、心身の発達に大きな影響を与えます。

安定したアタッチメントは、子どもにとって安心・安全の基地になります。安心の基地を拠点に子どもは外の世界を探索します。ときに傷つきます。傷つきも肯定的に受け止められることで自己肯定感が育ちます。傷ついても受け止めてくれる基地があるからこそ、再び探索に向かえます。チャレンジを繰り返すことで自己効力感(できる、うまくやれる感覚)が育ちます。

幼児期のアタッチメントは物理的に「くっつく」ことにより形成されていきますが、児童期以降は「この人は助けてくれるだろう、味方になってくれるだろうという確かな見通し」のほうが重要になってくるとされています。

カウンセリングは、最初の安心の基地としてベストの選択の一つと考えます。日常生活で関わることのない第三者であり、良し悪しの評価をせず、すべてを肯定的に受け止める存在です。また、自信を育てる支援に関する技術と知識を持っています。

おそらく、一人で自力で自信を育てていくことも可能だと思います。しかし、かかる時間と労力を考えると、カウンセリングの選択をおすすめします。