人間関係の悩み

2021.04.13

執筆者:山崎 孝

公認心理師・ブリーフセラピスト・家族相談士

悩みの8割(9割説もあり)は人間関係と言われます。誰もが経験する悩みです。職場での軋轢、家族との対立、友人との距離感、等々。これらすべてに一人で向き合うのは大変です。カウンセリングは、効果的かつ効率的なサポートを提供できます。一緒に解決を構築しましょう。

こんな悩みはありませんか

「人」の「間」と書いて「人間」です。私たちは人間関係から逃れることはできません。それだけに、人間関係に起因する悩みはつきません。例えば、以下のようなものがあります。

職場の人間関係

- 上司がまったく話を聞いてくれず、仕事へのモチベーションがなくなってきている。

- 同僚と考え方が合わず、毎日のようにぶつかって気疲れしている。

- 他

学校での人間関係

- 大学のグループワークでうまく意見を出せず、孤立しそうで不安。

- サークル活動で先輩との付き合い方がわからず、悩んでいる。

- 他

夫婦関係

- 配偶者とのコミュニケーションに行き詰まりを感じ、家庭が居心地悪くなっている。

- 仕事と家庭の両立に悩み、夫婦間で摩擦が増えている。

- 他

家族関係

- 成長した子どもとの適切な距離感がわからず、関係が冷めてきている。

- 親の介護をめぐって兄弟姉妹との意見の相違が大きく、ストレスを感じる。

- 他

近隣関係

- 隣人の生活音で悩んでいるが、どう伝えれば良いかわからない。

- マンションの管理組合での意見の対立に疲れている。

- 他

顧客関係

- クレーム対応でのストレスが溜まり、仕事に行くのが辛い。

- 顧客の要求に応えきれず、自信を失いつつある。

- 他

これらの悩みは、誰もが経験する可能性があります。今、その最中の人もいるでしょう。一人で抱え込むには重すぎることもあります。一人での解決がむずかしいとき、他者の支援を求めるのも生きるのに必要な能力です。

人間関係チェックリスト

以下のチェックリストは、一般的な人間関係の健康度を評価するための項目を、心理学や対人関係論の基本的な概念を基に構成しています。参考程度に考えて下さい。

チェックリスト

以下の項目について、自分の状況に最も当てはまる選択肢を選んでください。

- 周囲の人とのコミュニケーションに満足していますか?

- 困ったときに相談できる人がいますか?

- 自分の意見や気持ちを素直に表現できていますか?

- 他人の意見や気持ちを受け入れることができますか?

- 人間関係でストレスを感じることが多いですか?

- 一人で過ごす時間と他人と過ごす時間のバランスに満足していますか?

- 人間関係を改善したいと思うことがありますか?

チェック結果

「はい」(但し、質問5と7は「いいえ」)の数で判定します。

- 5-7個

- あなたの人間関係は概ね良好です。現在の関係性を維持しつつ、さらなる向上を目指しましょう。

- 3-4個

- 改善の余地がある部分もありますが、基本的には健全な関係を築けています。苦手な部分を少しずつ改善していくことで、さらに充実した人間関係を築くことができるでしょう。

- 0-2個

- 人間関係に何らかの課題を感じているようです。一人で抱え込まず、周囲の人や専門家に相談してみることをお勧めします。適切なサポートを得ることで、状況を改善できる可能性が高まります。

どの結果であっても、人間関係は常に変化し、改善の余地があるものです。自分自身と向き合い、必要に応じて周囲のサポートを受けながら、より良い関係づくりを目指しましょう。

カウンセリングがあなたを支えます

カウンセリングを通じて、人間関係の悩み解決を支援します

カウンセリングを通じて、人間関係の悩み解決を支援します

カウンセリングとは、あなたの悩みに寄り添い、解決への道筋を一緒に見つけていく過程です。

カウンセリングの主な利点

- 安心・安全の場

- 何を感じても、何を話しても大丈夫な安心・安全の場に身を置くことによって(受容・共感される場)、自分自身に向き合う体勢ができます。思考が柔軟になり、気づきが起きやすくなります。

- 客観的な視点を得る

- 思考が柔軟になることで、日々の生活の中で見落としていた問題の本質や解決のヒントに気づくことができます。

- カウンセラーの視点も自分の視点として取り入れて、更に視野が広がります。

- コミュニケーションスキルの向上

- 自分の気持ちや考えを適切に表現する方法を学び、他者との関係性を改善できます。

- 当カウンセリングルームのカウンセラーが依拠する理論は、家族療法・ブリーフセラピーのコミュニケーション派と呼ばれる学派です。コミュニケーション全般において、有益なフィードバックを提供できます。

- ストレス対処法の習得

- 人間関係から生じるストレスに対処する効果的な方法を提案します。

- 安心・安全な場でカウンセラーと対話すること自体がストレス対処法の一つになります。定期的なカウンセリングで疲れた心をリセットして、解決に向かわれる方は少なくありません。

- 自己理解が深まる

- 自分自身の行動や思考のパターンの癖を理解することで、自己解決力が向上して、より健全な関係構築が可能になります。

カウンセリングのプロセス

以下は、カウンセリングのプロセスの一つの例です。

- 初回面談

- 現在の状況や悩みについて話し合い、目標を設定します。

- 問題の特定

- 何を問題と感じていて、どのような解決を望んでいるのか明確にします。

- 目標の設定

- どうなれば問題が解決したと言えるのか、目標を明確にします。

- 解決の構築

- 既にできていることを拡張して、新たな取り組みを一緒に考えて、試して、解決を構築していきます。

- 学んだスキルを日常生活で実践し、その結果を振り返ります。

- 目標の達成度を確認し、必要に応じて新たな目標を設定します。

- 解決の確認と終結

- ご本人から終結の申し出を受ける場合と、カウンセラーから終結を提案する場合があります。

- 必要に応じて、フォローアップ面接(現状確認・再発予防のための面接。通常数ヶ月後)を行います。

このプロセスは個人の状況に応じて柔軟に調整され、あなたのペースに合わせて進められます。カウンセリングを通じて、より豊かで満足度の高い人間関係を築くサポートを提供します。

カウンセリング(心理療法)について

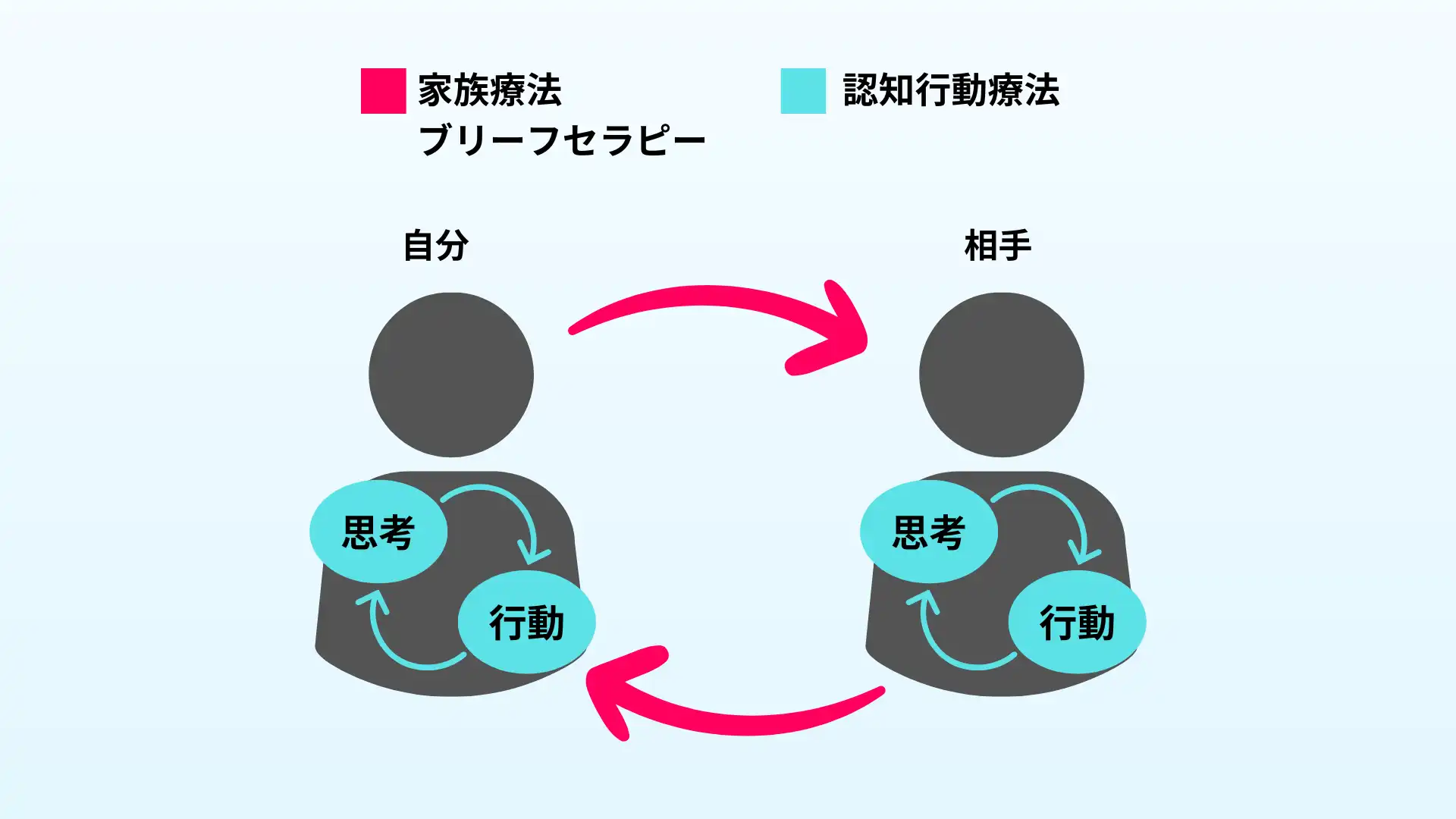

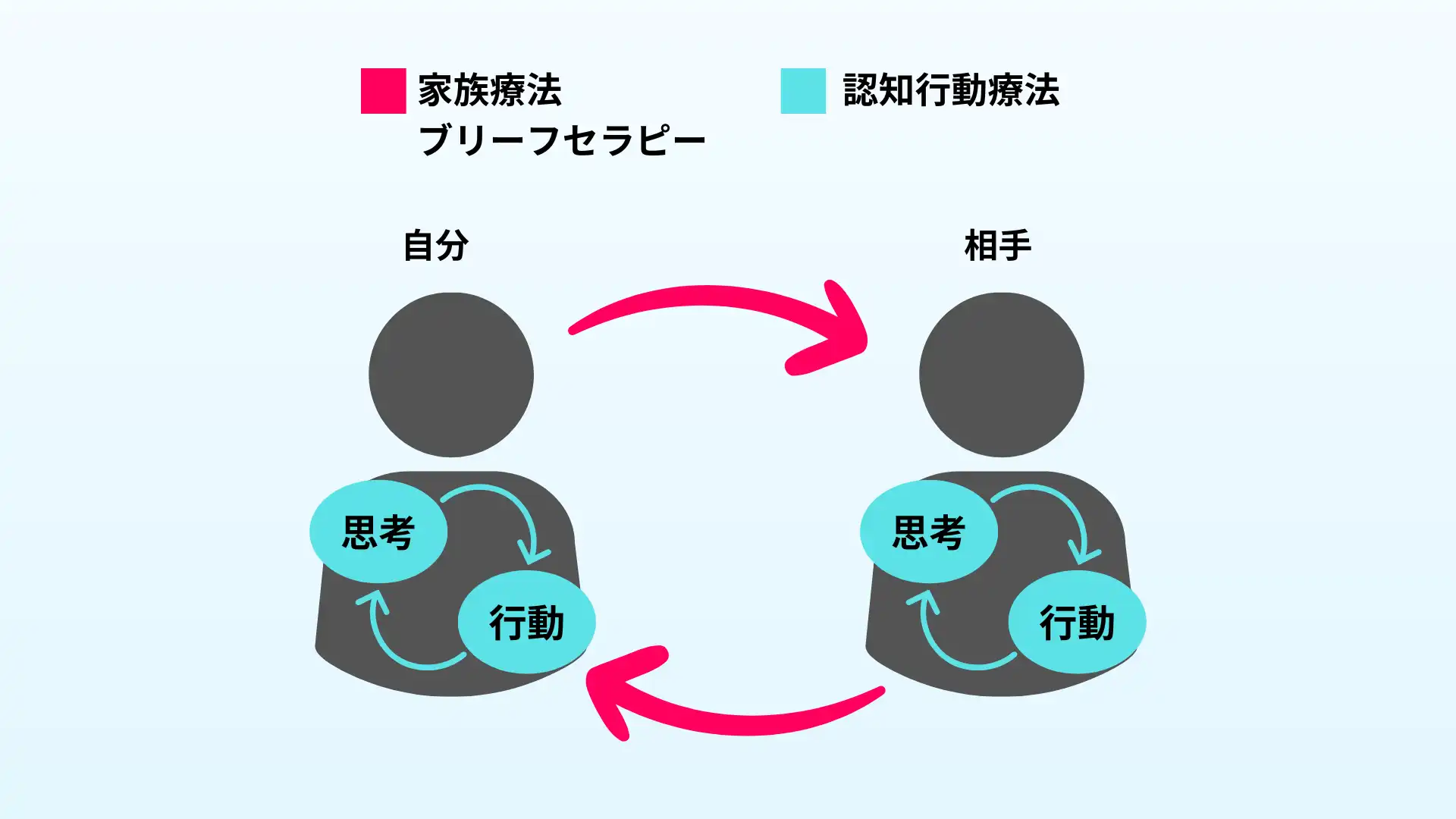

当カウンセリングルームでは主に、人間関係における相互交流に焦点を当てる家族療法・ブリーフセラピーと、個人の思考と行動のパターンに焦点を当てる認知行動療法によって、人間関係の悩みの解決をサポートします。以下は視覚化したものです。

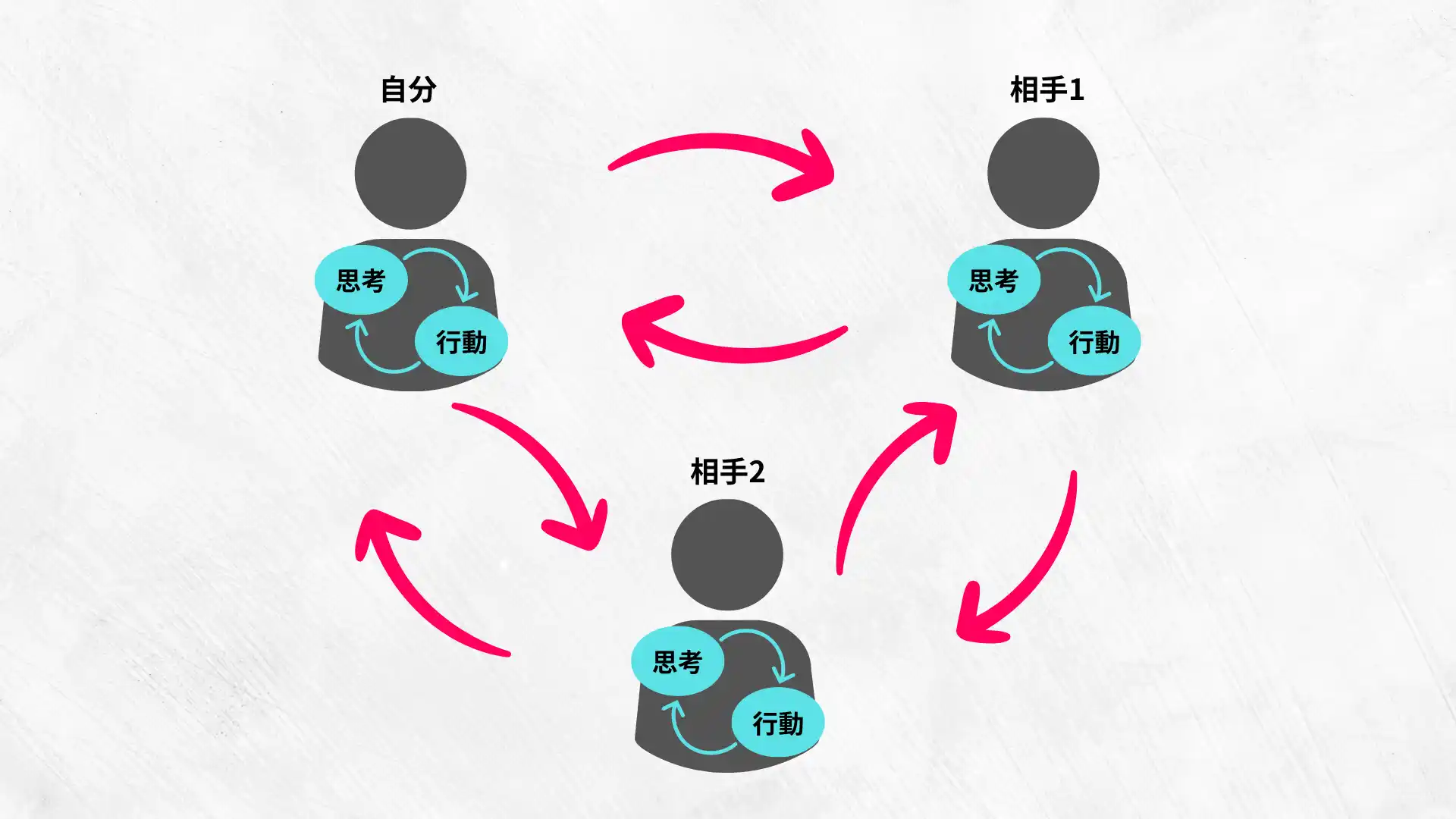

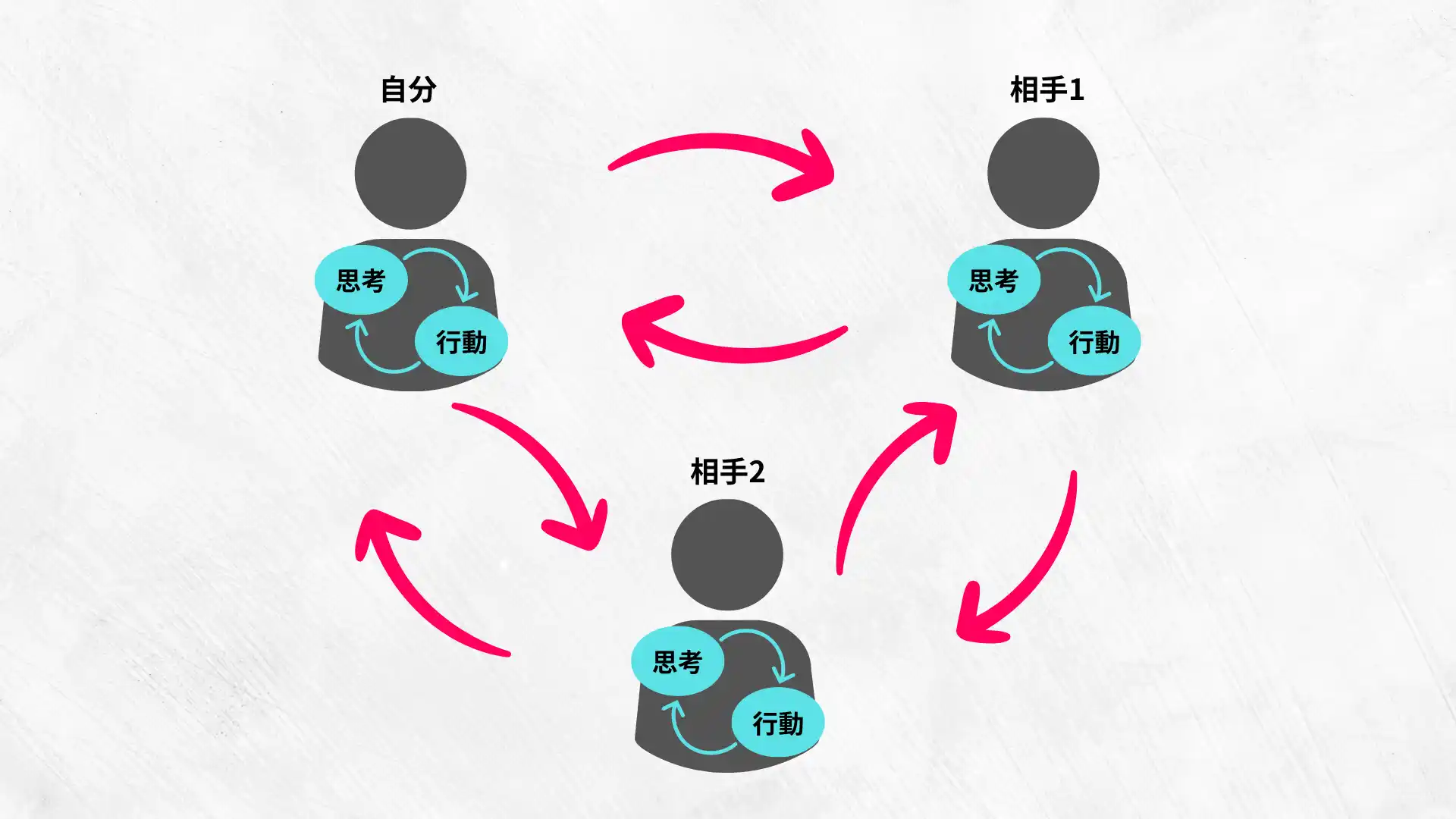

人間関係は自分と相手の2人関係に限りません。ほとんどの場合、複数人の人間関係における悩みをお持ちです。その場合も同じアプローチで解決を支援できます。下の図をご覧下さい。

複数人の関係であっても、個人の内面と相手との相互交流によって関係が形成されています。良好な関係では、これらのバランスが良い状態に保たれています。辛い関係では、これらのバランスが悪い状態で保たれています。

カウンセリングでは、悪いバランスのどこを動かすことによって、良いバランスに再構成できるかを検討して、実践していきます。来談者さんとカウンセラーがチームとなって、一緒にゴールに向かって進んでいきます。