「自信がないから」

この言葉は、周囲のサポートを得たい(例:手伝ってもらいたい)とき、何かを回避したい(例:苦手な役割を断りたい)ときなど、便利に使える場面があります。

一方、言いたいことを言えずに飲み込んでしまう、やりたいことがあるのに一歩を踏み出せないなどの状況で、できない理由として用いられることがあります。

前者のように手段として用いる場合、周囲から不快感を示されることがあるかもしれませんが、自尊心が傷つく機会はあまりないでしょう。

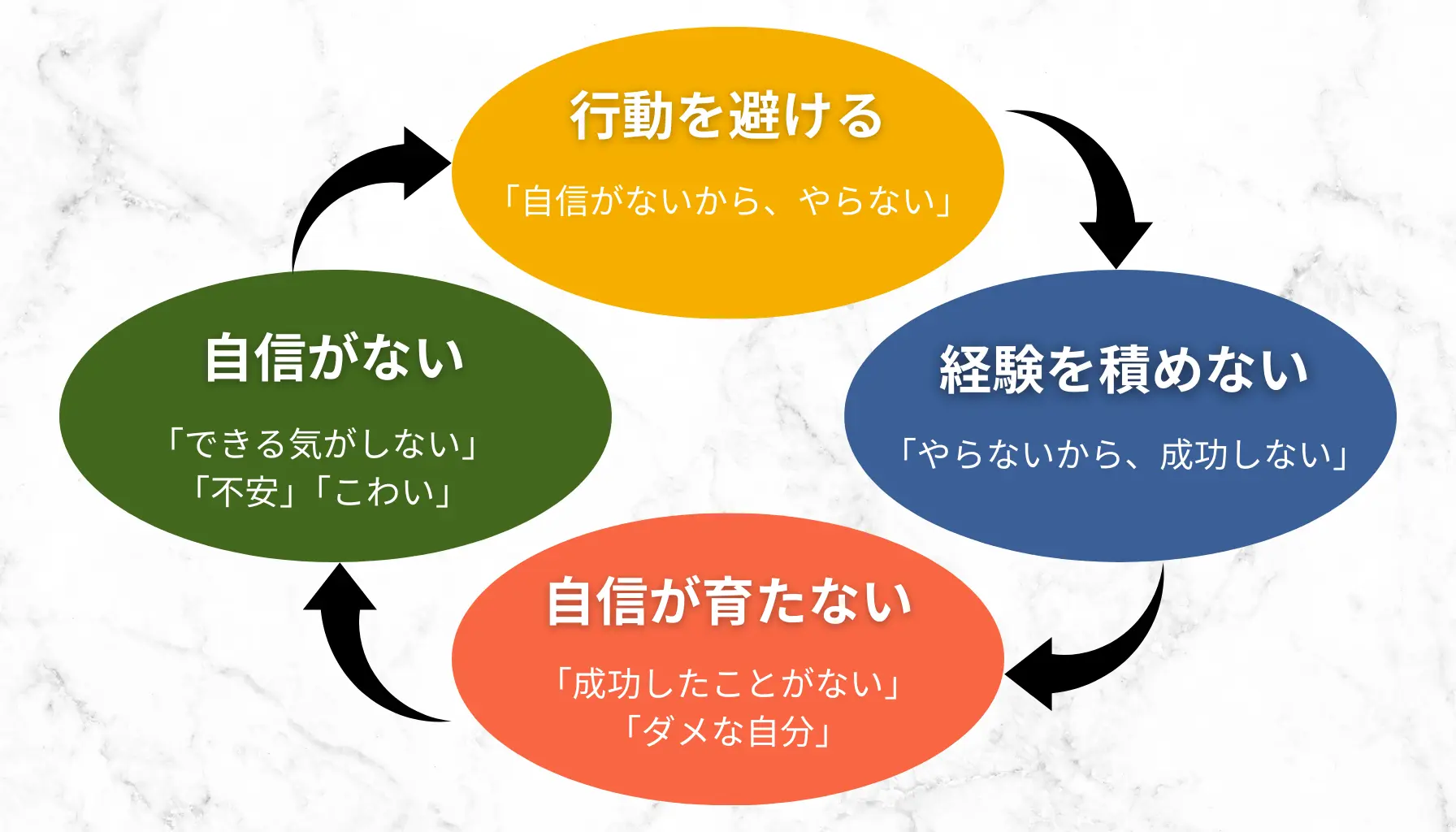

問題は後者です。やりたいことがあるのに「自信がないから」と回避すると、やらなかった自分を責めて、さらに自信を失う悪循環に陥ることがあります。以下のような例です。

美咲さんは会社員の2年目です。社内発表の機会が巡ってくるたびに「私には無理」と避けていました。

仲の良い先輩は、美咲さんがチャレンジしたい気持ちを持っているけれど、一歩踏み出せないのを知っています。

その先輩が「練習と思って、やってみれば」と勧めると、美咲さん「自信がないから…」と答えて、今回もパスしてしまいました。

その日の夜、美咲さんは「また、逃げてしまった」と自責の念にとらわれて、さらに自信をなくしてしまいました。

この投稿では、その悪循環から抜け出すための方法を提案します。

「自信がない」とは、どういうことか

まずは、「自信がない」という表現に焦点を当てます。

「自信がない」は、複数の感情や思考をひとまとめにした便利な言葉です。便利な一方で、抽象度が高い言葉は思考を止める傾向があります。思考が止まると堂々巡りに陥ります。堂々巡りから脱却するには、「自信がない」を掘り下げる必要があります。

以下で掘り下げて説明します。

「自信がない」は解像度が低い、ざっくり言葉

「自信がない」という言葉は、様々な場面で使える便利な表現です。

様々な場面で使えるのは、不安や恐れなど様々な意味を込めることができるからです。便利ですが、具体的な感情、細やかな感情を表現できません。Aさんの「自信がない」とBさんの「自信がない」には違いがあるはずです。

美咲さんの「自信がない」は、「完璧にできない」かもしれませんし、「顔が赤くなるのがこわい」のかもしれません。「自信がない」のようなざっくりした表現では、本当の問題である完璧主義や赤面恐怖を表現できません。

ざっくりした表現で止まっている人は、本当の問題や感情を自分でも気づいていないことが多いです。カウンセリングの初期では、「自信がない」を掘り下げて、本当の問題を言語化することに焦点を当てます。

ざっくり言葉が思考を止めて悪循環に陥らせる

ざっくりした表現に止まると、思考は止まります。思考が止まると行動も止まるものです。そして、悪循環に陥ります。

ざっくり言葉をどのようにして掘り下げて悪循環から抜け出すのか。次の章から具体的な方法を説明していきます。

悪循環から抜け出すためのステップ

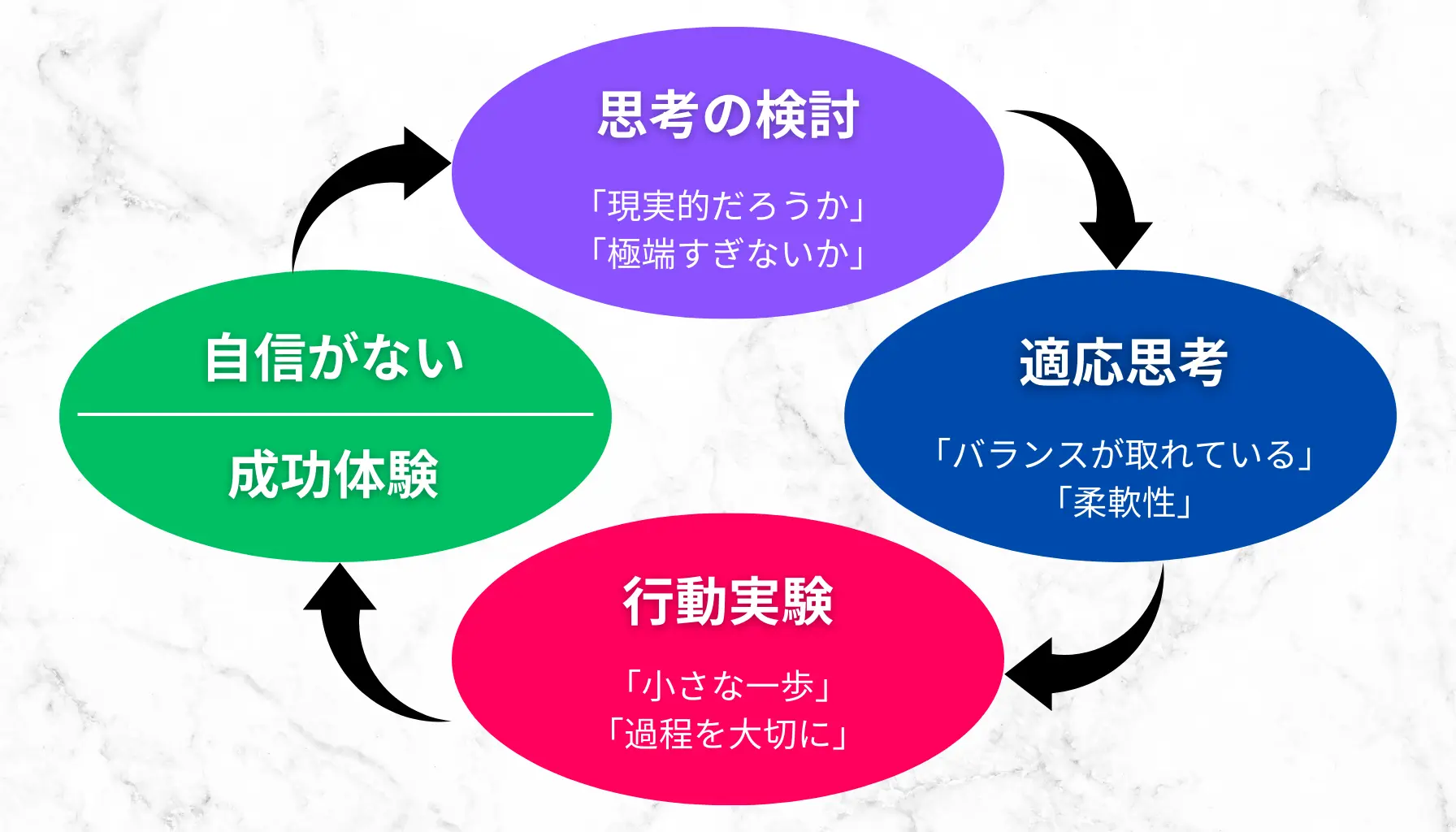

「自信がない」で思考がストップして悪循環に陥る。この悪循環から脱却するステップは、まずは「自信がない」を掘り下げて、あなたにとって「自信がない」とは何を意味するのか明確にすることです。そして、その問題を解決に向かわせるための行動を起こします。順を追って説明します。

「自信がない」を掘り下げる

あなたにとって「自信がない」とは何なのか。それを掘り下げることから始めます。これは認知行動療法の技法の一つ、認知再構成法の要領で行うのがお勧めです。

認知再構成法とは、自分の考え方のクセや偏りに気づき、より柔軟で現実的な考え方に修正する方法です。

以下の表は、美咲さんの「自信がない」を認知再構成法に要領で掘り下げたものです。

| 状況 | 思考・意味 | 感情 |

|---|---|---|

| 社内発表を勧められた | 失敗すると笑われる | 不安、恐怖、緊張 |

| 出来不出来で価値が決まる | 緊張、不安、恐怖、劣等感 | |

| 完璧にやらなければならない | 焦り、不安、プレッシャー | |

| また失敗するだろう | 恐怖、不安、落ち込み |

美咲さんの「自信がない」が意味することを掘り下げることができました。これが原因です。

思考・意味の妥当性を検討する

美咲さんの思考を検討したものが以下の表です。右側の適応思考とは、偏った思考を柔軟な視点で検討して、現実的な思考に置き換えたものです。

| 思考・意味 | 適応思考 |

|---|---|

| 失敗すると笑われる | 失敗することは誰にでもあるし、 周りはそれほど私の失敗に注目していないかもしれない。 むしろ、誠実に話す姿勢を評価してくれる人もいるだろう。 |

| 出来不出来で価値が決まる | 発表の出来不出来は、私自身の価値を決めるものではない。 一つの発表がうまくいかなくても、 私には他の強みや良い部分がたくさんある。 |

| 完璧にやらなければならない | 完璧な発表をする人はいないし、 多少のミスがあっても伝えたいことが伝われば十分価値がある。 完璧さよりも、伝えようとする姿勢が大切だ。 |

| また失敗するだろう | 過去の失敗は過去のものであり、 今回も同じことが起こるとは限らない。 今回の発表は準備もしているし、以前よりもうまくやれるはずだ。 |

適応思考が自分にとってしっくりくるものであれば、不安や恐怖などがなくなることはありませんが、小さくなるはずです。不安や恐怖が小さくなると、回避していたことにチャレンジするハードルが低くなります。

適応思考を導くポイントをあげます。

次は小さなチャレンジを積み重ねるステップです。

小さな行動を積み重ねる(行動実験)

行動実験とは、導き出した適応思考が妥当であることを体験する機会であり、小さな成功体験を積み重ねる機会でもあります。以下に美咲さんが小さな行動を積み重ねるプロセスを示します。

行動実験のプロセス

以下は美咲さんの行動実験例です。

- ステップ1少人数の前で1分話してみる

- 大人数の前ではなく、少人数で話すことで、不安を軽減しつつ小さな成功体験を得る。

- 信頼できる同僚2〜3人に協力してもらい、発表内容の一部を1分間話す。

- 「たとえうまく話せなくても、友人は私を笑わないし、サポートしてくれる」

- うまくいった部分、改善すべき点をメモし、感情の変化を確認する。

- ステップ2会議で短い一言を発言する

- 全体会議で長く話すことは避け、短い意見や感想を1回だけ発言する。

- 「私は〇〇についてこう思います」と1文だけ意見を述べる。

- 「1文だけなら、失敗するリスクはほとんどないし、発言することに意味がある」

- 周囲の反応を確認し、自分がどう感じたかを振り返る。

- ステップ3同僚1人に発表内容を聞いてもらう

- 本番前に1人の同僚を相手に発表の練習をする。

- 発表内容の要点を5分程度で話してフィードバックをもらう。

- 「たとえ練習で間違えても、本番前に改善できる」

- 同僚からのフィードバックを受け取り改善点をリストアップ。

- ステップ4会議で3分だけ発表する

- 短時間(3分間)の発表を行う。

- 「3分だけなら何とかなるだろう」「完璧でなくて良い」

- 出席者の反応や自分の感情を振り返り改善点を整理。

- ステップ5会議で10分の発表を行う

- 本番の発表に挑戦し、これまでの行動実験の成果を試す。

- 準備した内容をもとに、10分間の発表を行う。

- 「完璧でなくても大丈夫」「発表することに価値がある」

- 振り返りを行い改善点を考える。

行動実験は「成功」を目的にするのではなく、「試してみる」ことに意味があります。うまくいかなくても、それは次のステップへの貴重な学びになります。

失敗もあり得ます。失敗の痛みが小さければ、失敗しても再チャレンジする意欲を保ちやすいです。そのための小さな行動実験です。大きな実験は避けるのが望ましいです。

振り返り

行動実験の後に振り返りを行うことで次回に活かすことができます。振り返りの項目を以下にあげます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 行動実験の内容 | 実行したこと、実験したこと |

| そのとき感じた気持ち | 実行中・実行後の感情(例:不安、安心、達成感) |

| うまくいったこと | できたこと、良かったこと |

| 改善点 | 次回に改善したいこと |

| 適応思考 | どの考え方が助けになったか |

振り返りは、ダメ出しをする時間ではありません。自分のがんばりを認めて、次に進むためのヒントを見つける時間です。

完璧な成功を目指してはいけません。多くの資格試験は正答率60%が合格ラインです。60点主義がお勧めです。60点が低すぎるのなら70点でしょうか。

行動実験のポイント

最後に

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。この投稿が少しでもあなたの不安を軽くし、一歩踏み出す助けになればうれしいです。

「自信がない悩み」「アダルトチルドレン」「HSP」のカウンセリングでは、このプロセスを継続して回していくサポートを行うことが多いです。カウンセラーは伴走者として一緒にゴールに向かいます。

この投稿を読むのにかかる時間は20分程度でしょうか。しかし、実践を積み重ねてゴールに到達するまでには数ヶ月を要します。人によっては数年単位になることもあります。

そのプロセスを1人で歩むのがむずかしいと感じられたときは、カウンセリングをご検討下さい。

ゴールまでご一緒することもありますし、「ここから先は1人で行けます(行きたいです)」と言って終わられる方もいらっしゃいます。どちらが良い悪いではありません。ご自身の意思が尊重されます。

この投稿が、少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。長い投稿にお付き合いいただきありがとうございました。