執筆者:山崎 孝

公認心理師・ブリーフセラピスト・家族相談士

夫婦に起こる問題の一つに、嫁姑問題に代表される実家に関わる問題があります。嫁姑の関係が問題になるのは、例えば姑による息子夫婦への過度な干渉や介入です。その背景には、あいまいな境界があります。境界の問題を中心に、カウンセリングに持ち込まれる実家問題を紹介します。

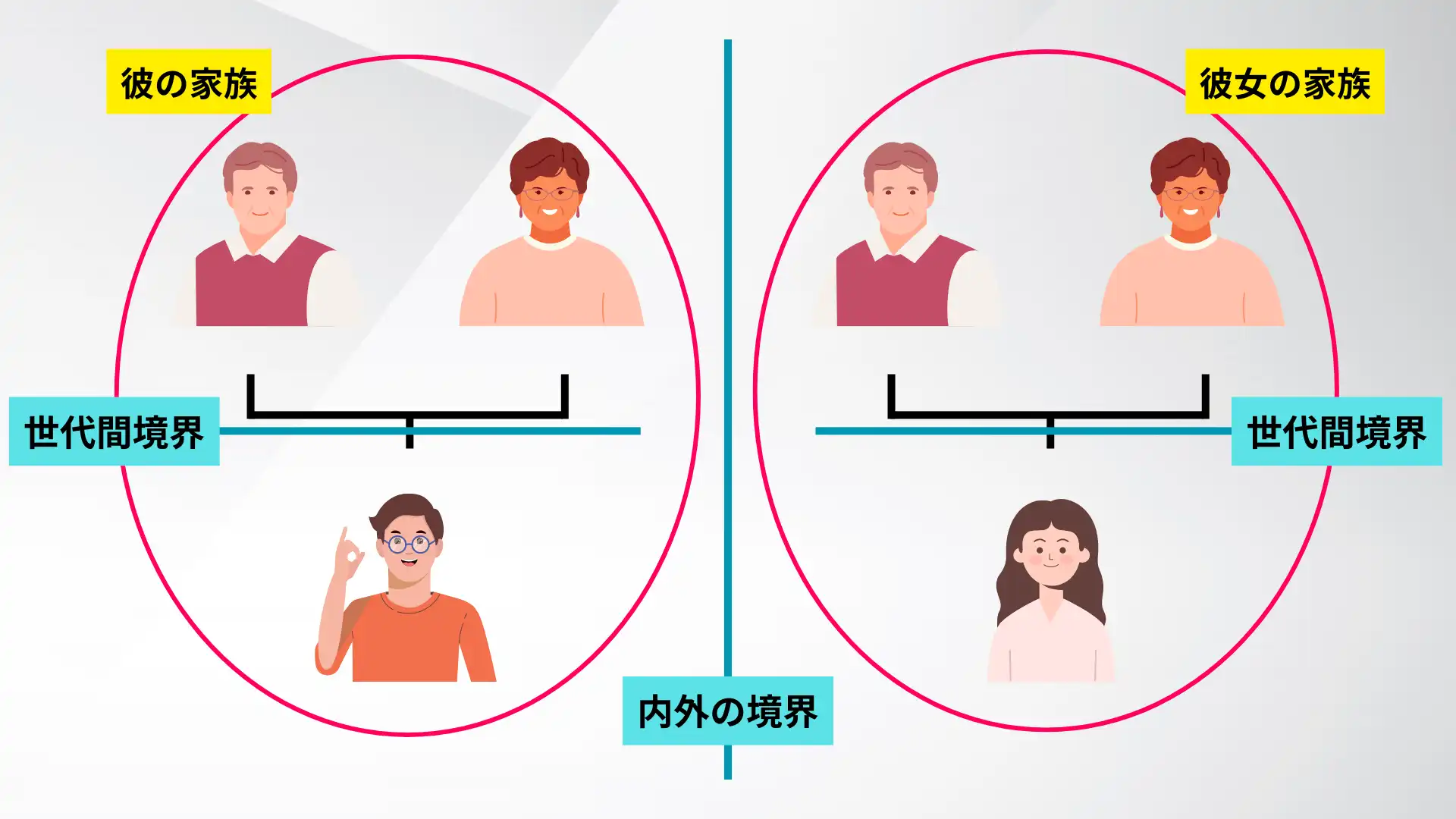

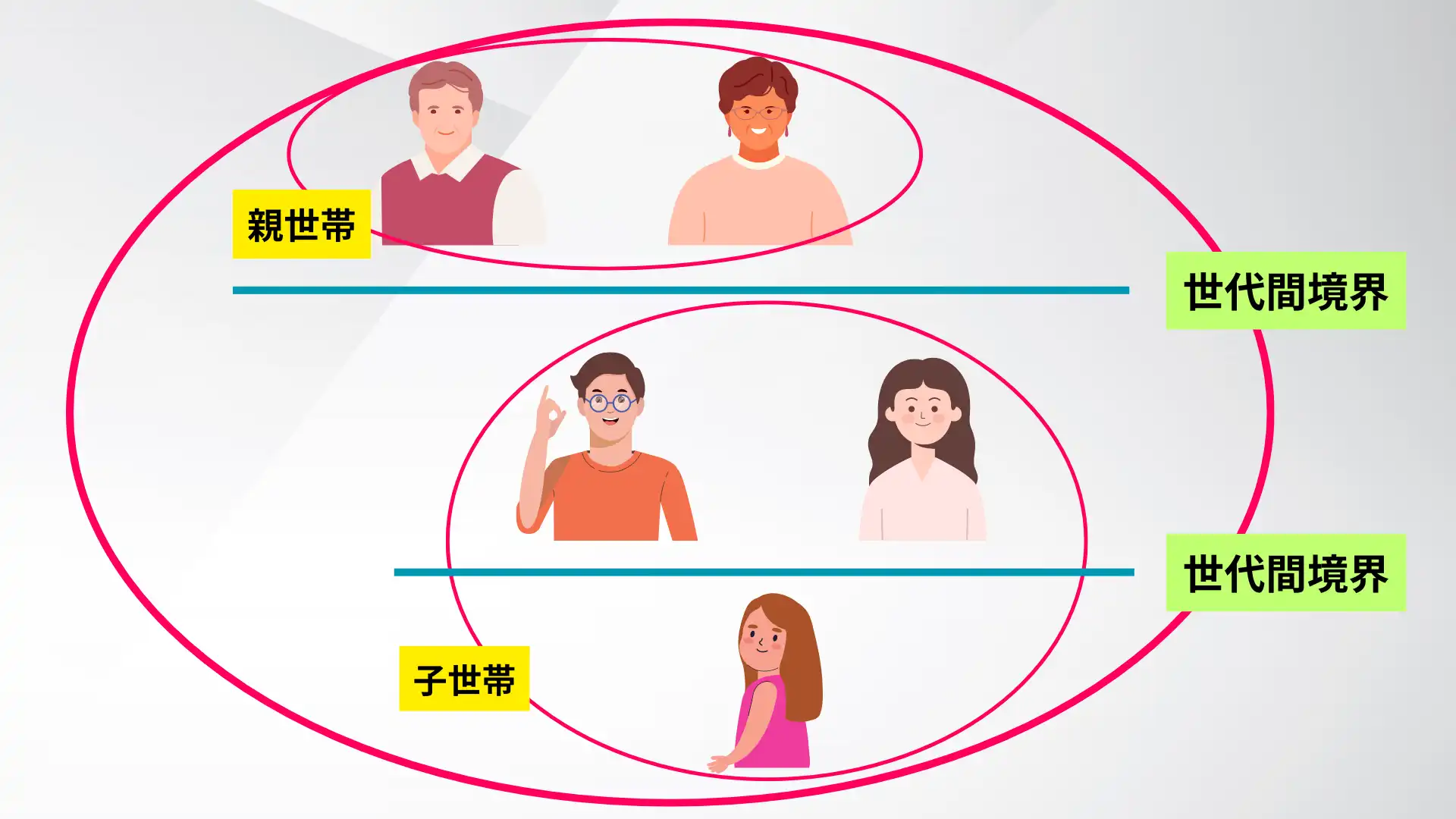

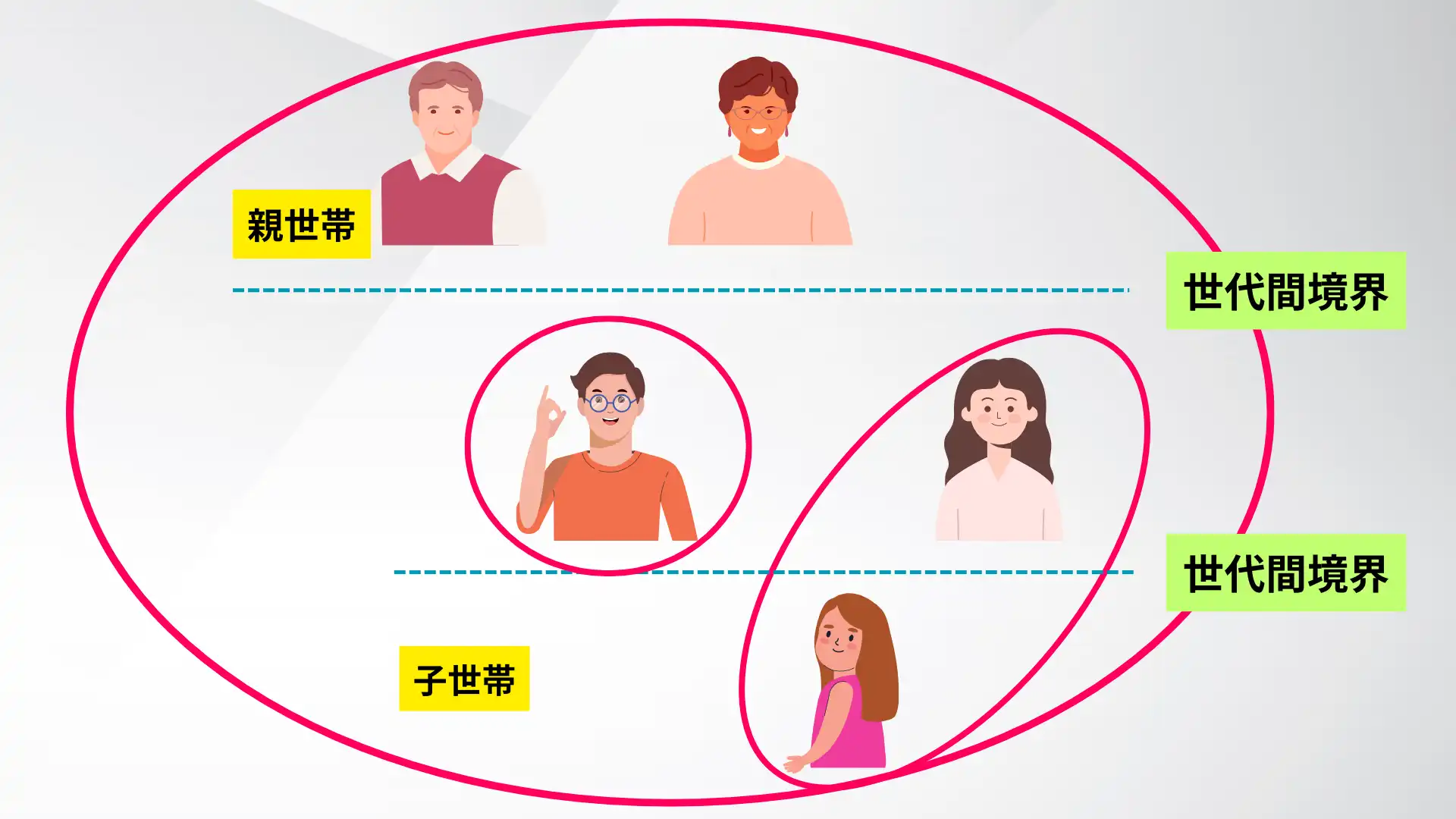

境界とは、何かを他と区別するものです。個人レベルでは自他の境界があります。夫婦・家族関係において重要なのは、内外の境界と世代間境界です。

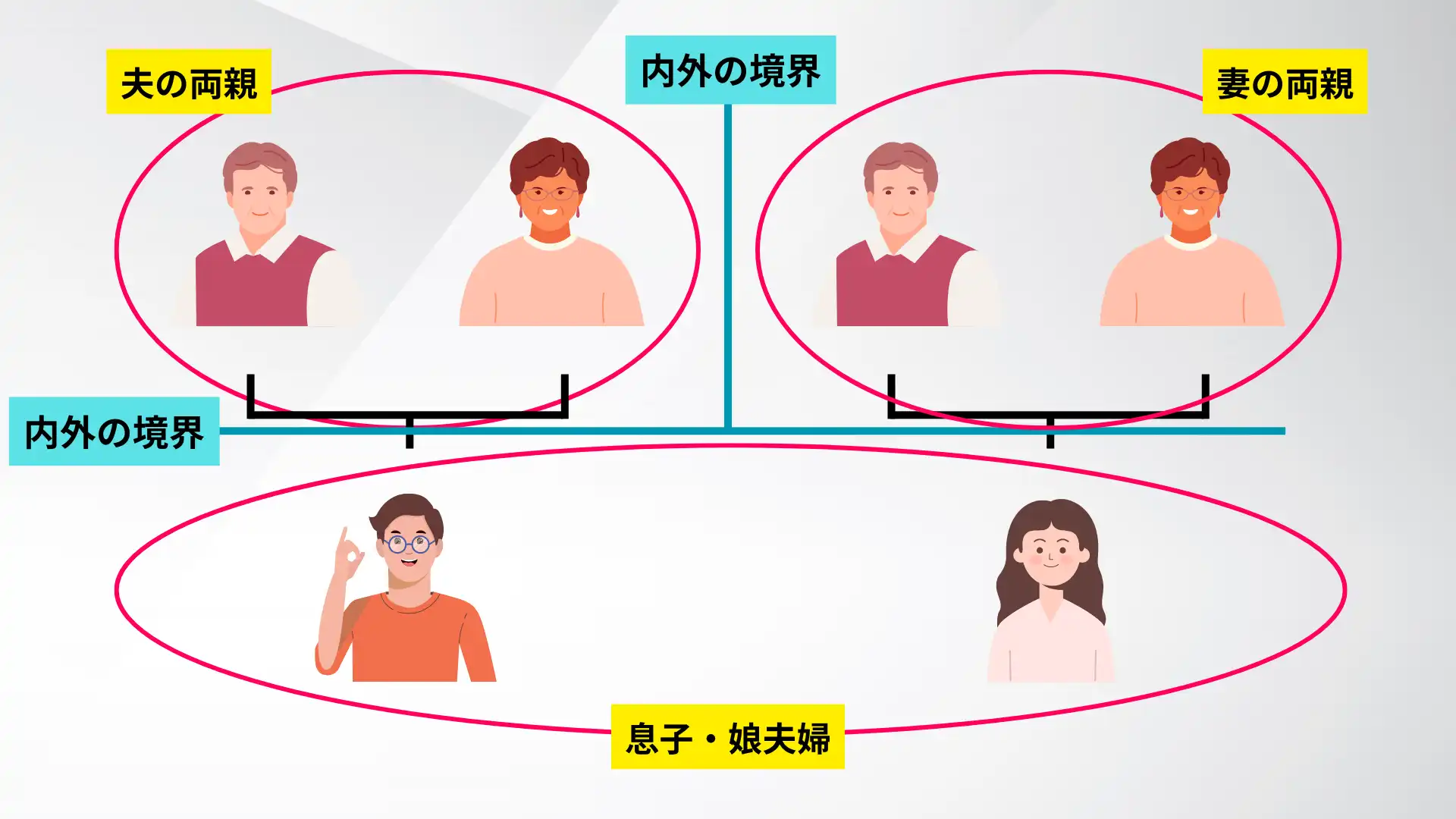

上図は結婚前の妻(彼女)と夫(彼)の家族と境界を示しています。妻(彼女)家族と夫(彼)家族との間の境界が内外の境界です。家族内での親子間の境界が世代間境界です。

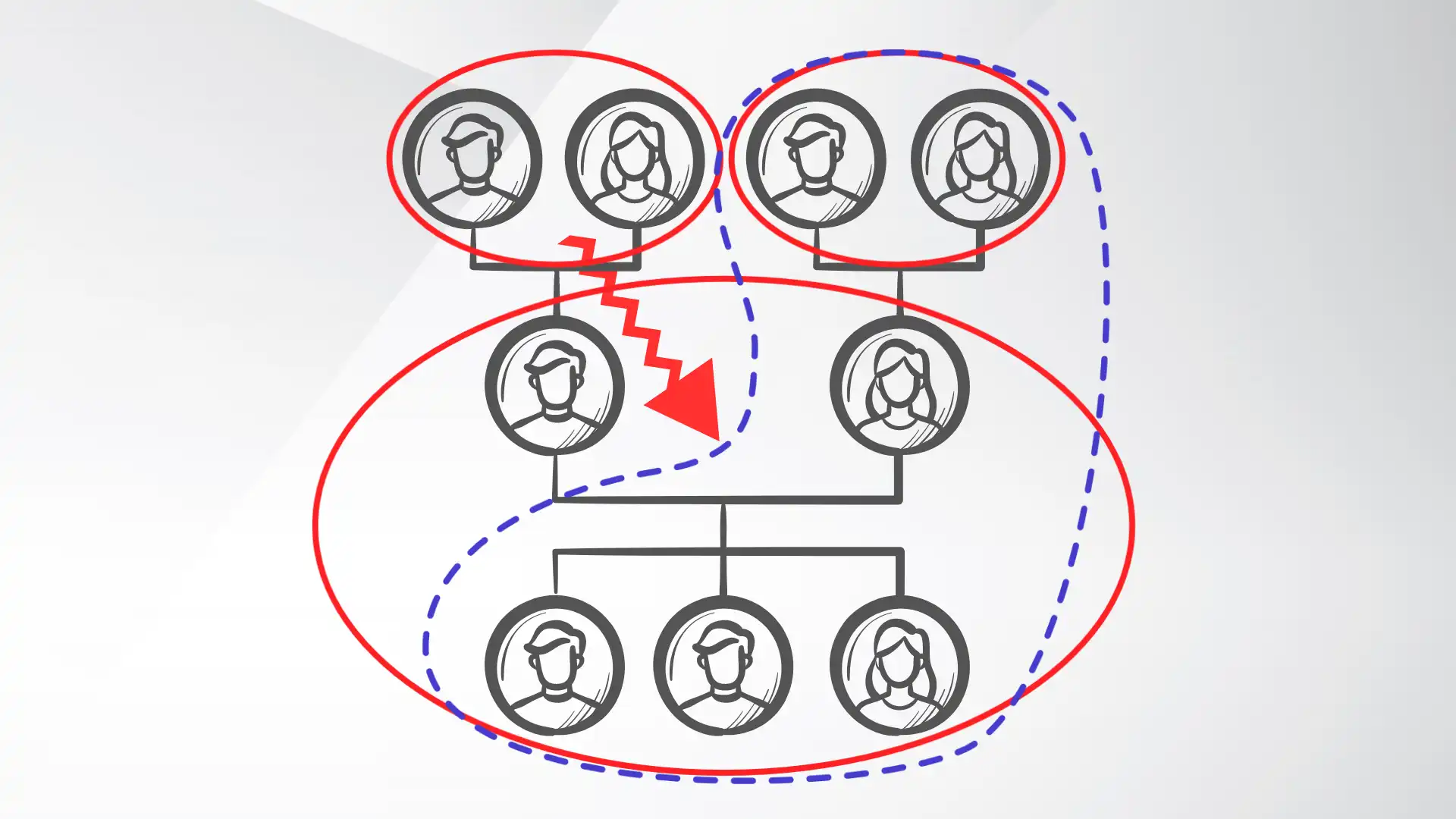

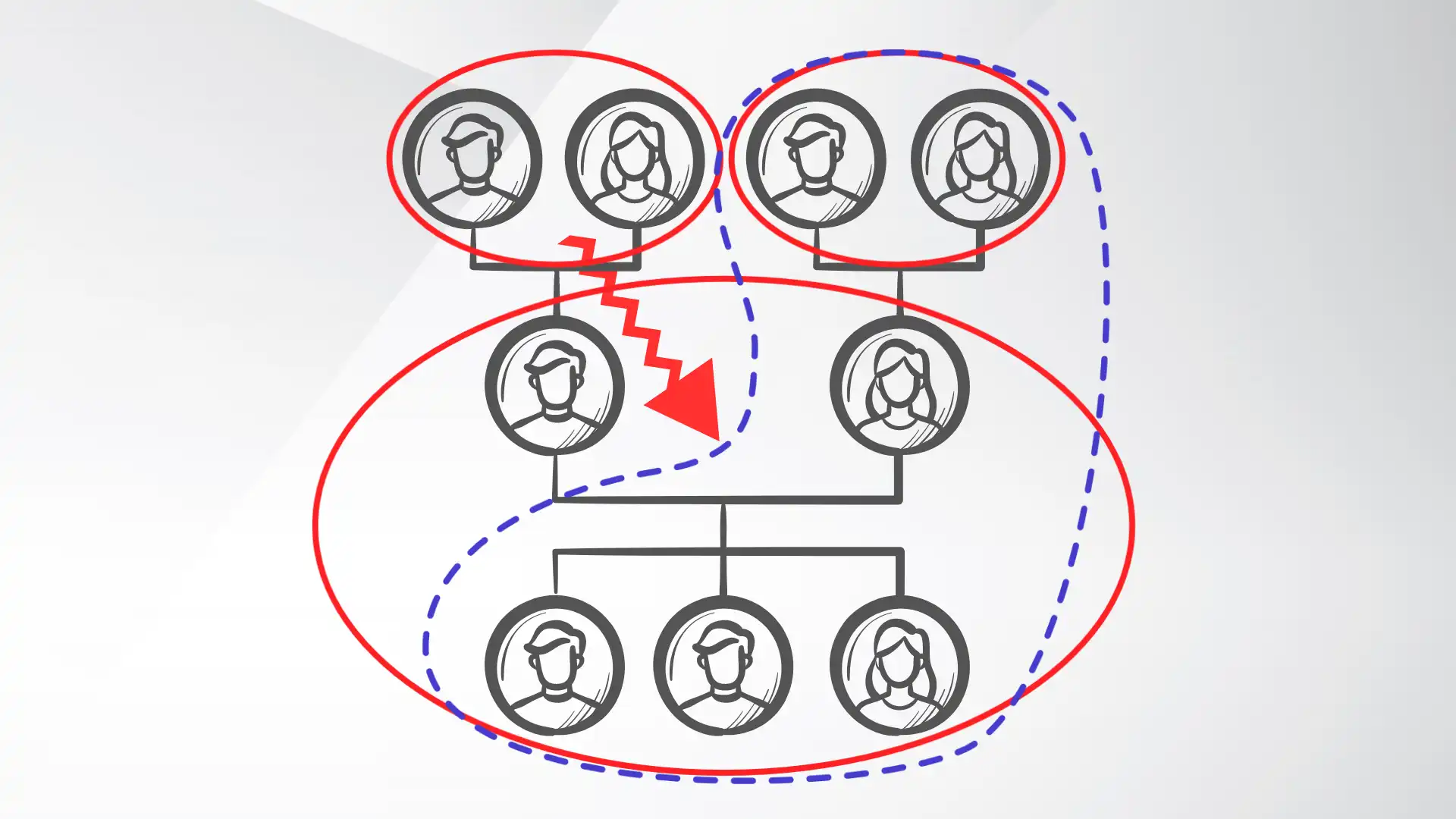

結婚によって息子・娘は新しい夫婦として独立しました。親との間に内外の境界ができることになります。

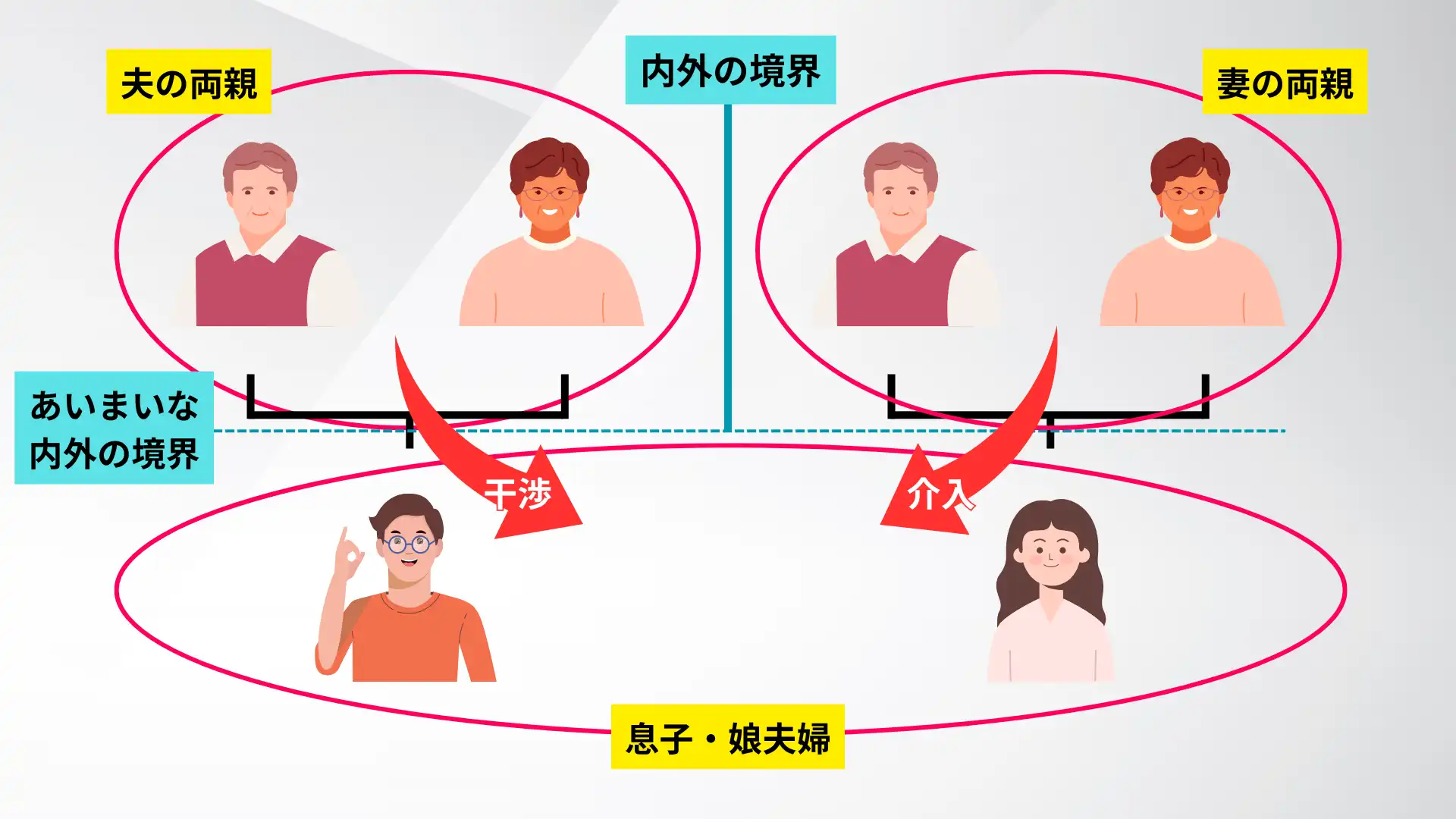

この境界があいまいになると、親の過剰な干渉や介入を招きやすくなり、それが夫婦の危機に発展することがあります。

両親と子ども夫婦の境界があいまいになる原因は、

などが考えられます。

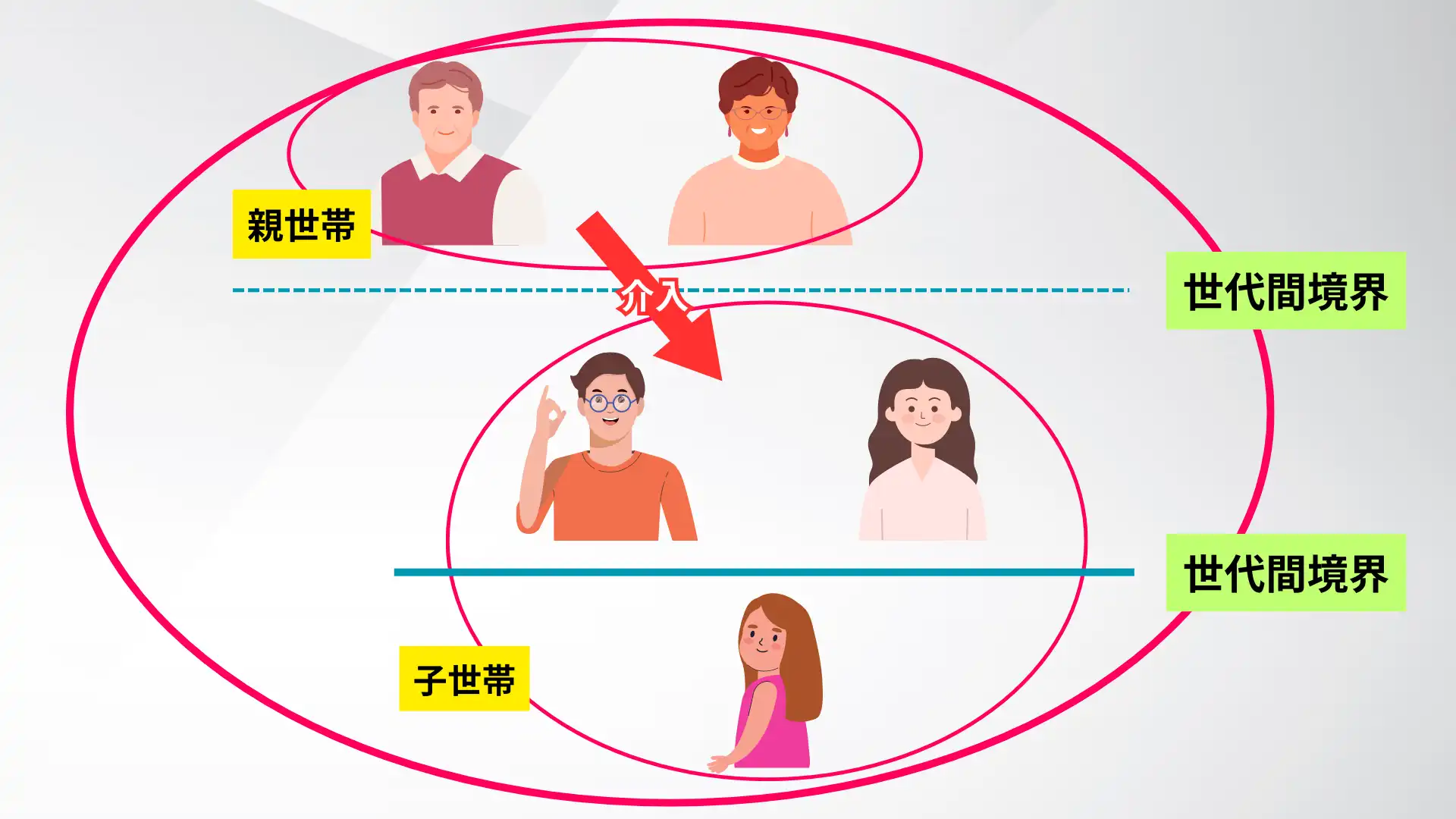

2世帯同居であっても適切な境界が必要です。起きやすいのは、夫婦で決めるべき事柄に親の干渉を許すことです。親に決定権を奪われてしまうこともあります。

子どもの教育方針は夫婦で決めるべきものです。それが夫と夫の親で決められると妻は疎外感を感じます。夫婦の関係性に悪影響を及ぼすのは想像に難くありません。

親に経済面で頼っている同居の場合、干渉を拒否しにくい心理状態になるのもやむを得ません。このケースの夫の立場の人は、同居前に決定権の話を親とすり合わせしておくことが望ましいです。

このようなケースが続いて夫婦の関係が悪化すると、妻は子どもを自分の味方につけようとすることがあります。このような1対2の関係を三角関係といいます。どちらか一方だけの味方につきたくない子どもは苦しむことになります。

実家に関わる問題の多くに境界の問題が見られます。実家との関係性については、結婚を決めたときに話し合いをしておくのが望ましいです。交際時に違和感を感じているなら尚更です。

参考ページ:結婚前カウンセリング

同居・近居には経済的メリットや、子育ての協力を得られるなどのメリットがありますが、一方で、ここまで述べた家族の境界、プライバシー、自立性、日常生活の様々な側面に影響を及ぼします。

同居の場合は生活空間を共有することで生じる摩擦や、家事分担、生活リズムの違いなどが問題となります。近居の場合、頻繁な往来や干渉により夫婦の独立性を保てず、問題になることがあります。

これらのメリットとデメリットのバランスを取ることが、良好な家族関係を維持する上で重要となります。

介護は身体的、精神的、経済的に大きな負担を伴います。時間、労力、経済的資源の配分だけでなく、家族の役割分担、個人の生活の質、キャリアへの影響など、多岐にわたる側面を持ちます。また、介護に対する考え方や価値観の違いが、家族間の対立を引き起こすこともあります。

早い段階から家族で話し合い、将来の見通しを立てることが望ましいです。地域の介護サービスや支援制度について情報を収集し、専門家のアドバイスを受けることも必要です。介護は長期にわたる課題であり、状況の変化に応じて柔軟に対応していくことが求められます。

子育ては、実家との関係で摩擦が生じやすい分野の一つです。祖父母の愛情や経験に基づく助言は貴重である一方、それが過度になると夫婦の育児方針と衝突し、ストレスの原因になります。また、世代間での育児観の違いや、現代の子育て事情に対する理解の差が、対立を引き起こすこともあります。

育児・教育方針を夫婦で統一させるのがむずかしいこともあります。夫婦で統一できていない状態で実家の干渉を許すと問題がこじれるのは想像に難くありません。育児に限ることではありませんが、まずは、夫婦の主体性を保つことです。

パートナーと親の不和は、文化的背景の違い、コミュニケーションの齟齬、価値観の相違などの要因から生じます。それらが顕在化しやすいのは、結婚初期や子どもの誕生など、ライフステージが変わる時期です。 パートナーと実家の対立は、夫婦の間に板挟み状態を生み出し、夫婦関係そのものを脅かす可能性があります。

パートナーと実家の不和は、深刻な夫婦問題に発展することがあります。子どもをパートナーの実家に連れて行かないことを数年続けた結果、パートナーが夫婦を続けることに疲れて離婚を選択することがあります。

実家と距離を置くことで、夫婦問題としての深刻化を回避できている例もあります。しかし、問題が深刻化し、自力での解決が難しいと感じた場合は、専門家のサポートを受けることも検討すべきです。

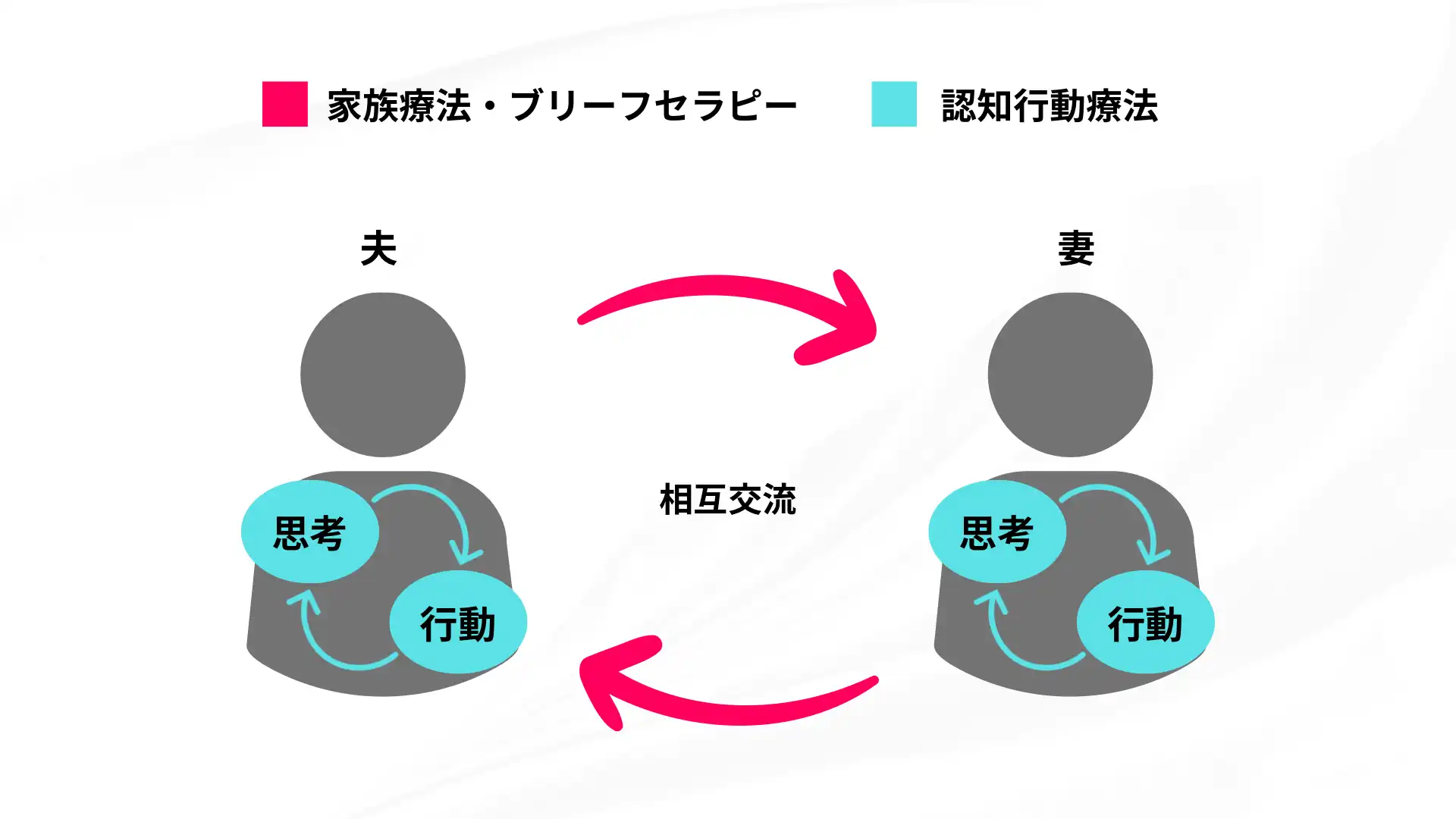

当カウンセリングルームでは、主に2つのカウンセリング手法を用います。

1つは、周囲の人との関わり方を見直し、より良い関係を築けるようにサポートする家族療法・ブリーフセラピー。もう1つは、考え方や行動パターンを見直し、より楽に、前向きに過ごせるようにサポートする認知行動療法です。