執筆者:山崎 孝

公認心理師・ブリーフセラピスト・家族相談士

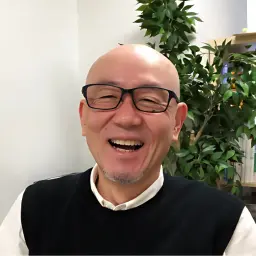

家族療法とは、家族を一つのシステムと捉えるところに特徴があります。問題はシステム(家族等の人間系)内の関係性やコミュニケーション(相互作用)によって生じていると考え、関係性やコミュニケーションを変化させることで解決を目指します。

問題の原因をシステムの関係性や相互作用に求めることは、原因を個人に求めない、悪者を作らないと言い換えることができます。当ルームのカウンセラーは、この人にやさしい姿勢に大いに共感しています。

当ルームのカウンセラーが依拠するブリーフセラピーは、家族療法の学派の一つである、コミュニケーション派で生まれた心理療法です。

家族療法は、個人の問題をその人自身の内面にのみ原因があると捉えるのではなく、その人を取り巻く関係性やコミュニケーション(相互作用)の中で問題が形づくられているという視点からアプローチする心理療法です。

家族を一つのシステム(お互いに影響を与え合っている関係)と捉えて、その関係性の中に変化のきっかけを見つけていこうとするのが家族療法の基本的な考え方です。問題を「誰か一人のもの」とせず、相互作用の中で起きている現象として理解しようとします。

「家族療法」という名称から、「家族が一緒に来談しなければならない」「家族以外には使えない」というイメージを持たれることがありますが、実際には適用範囲は家族に限られません。

たとえば、職場の人間関係や友人同士の関係など、私たちが日常的に属するさまざまな人間関係も、一つの“システム”として捉えることができます。

家族療法では、このような人間関係の中で起こる影響のつながりに目を向けます。そして、これまで「この人の問題」とされていたことを、関係全体の中で見直し、新しい見方や対応の仕方を一緒に考えていきます。

家族療法は、ルートヴィヒ・フォン・ベルタランフィによって提唱された「一般システム理論」を理論的な土台としています。この理論では、家族を単なる個人の集まりではなく、お互いに影響し合いながらまとまりをもった「システム」として捉えます。

この視点に立つことで、問題の原因を特定の誰か一人のせいにするのではなく、家族というシステム内での相互作用やバランスの中で理解しようとするアプローチが生まれました。

家族療法の第1世代には、システムをどのように捉え、どこに介入の焦点を当てるかに応じたさまざまな理論があります。代表的なものには、次の3つが挙げられます。

これらの理論を基盤としながら、家族療法は第2世代、第3世代へと発展してきました。たとえば、第2世代以降には以下のようなアプローチが登場しています。

これらは家族療法の枠を超え、個人カウンセリングや教育、福祉、医療の現場にも広がりながら発展してきました。当ルームでは、こうした理論的背景を踏まえつつ、一人ひとりの状況やニーズに応じて柔軟にアプローチを選び、実践しています。

家族療法では、問題の原因を「その人自身の性格や過去」に限定せず、「関係性の中でどのように問題が維持されているか」という視点を持ちながら進めていきます。

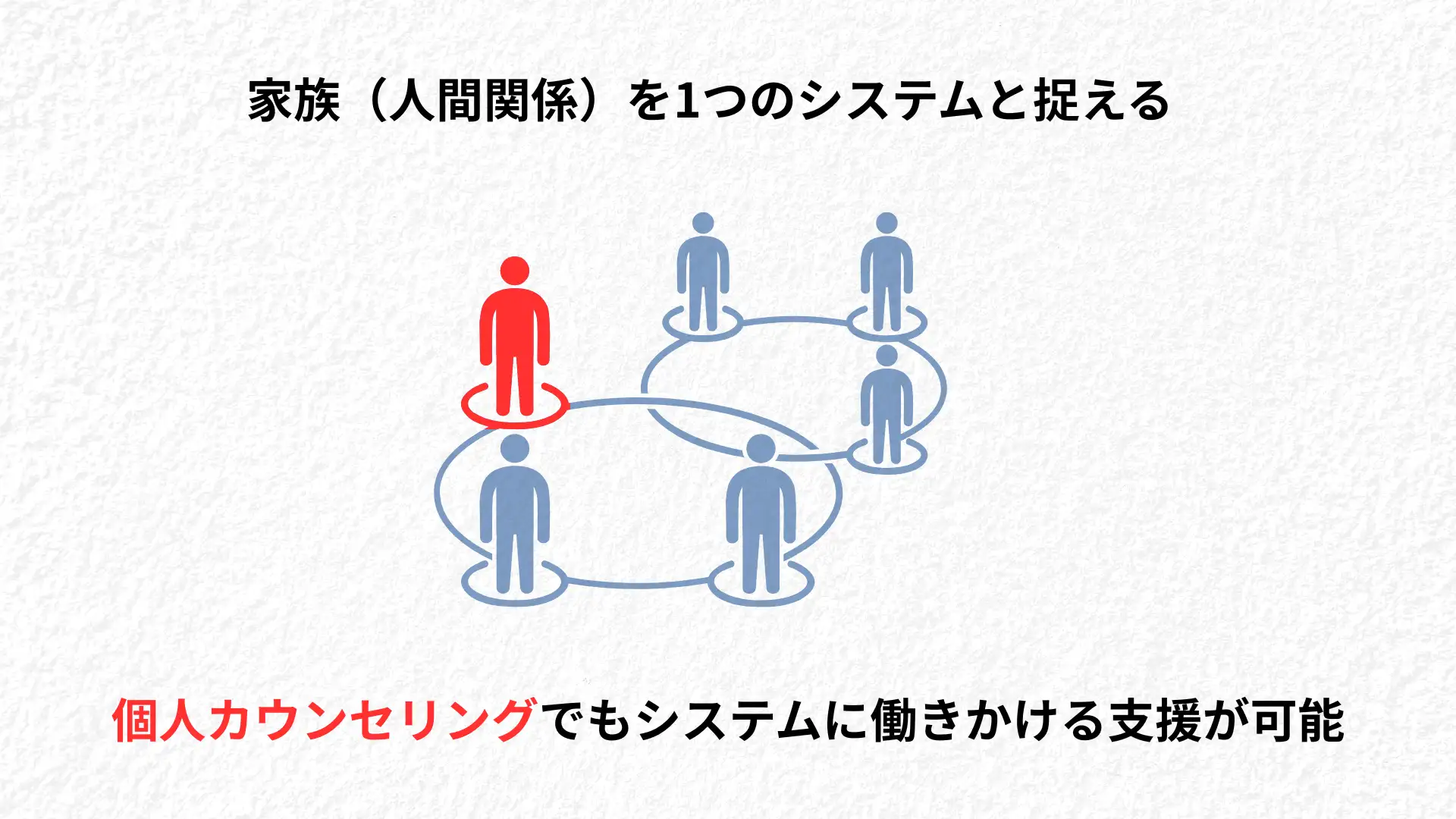

面接は、家族全員が一緒に参加する場合もあれば、必要に応じて一部のメンバーのみ、あるいはお一人でお話をうかがう形でも進められます。重要なのは、「家族全体のバランスや相互作用の中で、どのような変化が起きるとよいか」を考える視点を持つことです。

また、面接の中では「過去を深く掘り下げる」よりも、「今、ここで何が起きているか」「どんな変化が起きれば現状が改善に向かうか」といった「現在」と「これから」に焦点を当てることが多いのも特徴です。

なお、関係性の視点を持つ家族療法のアプローチは、個人カウンセリングの中でも十分に活かすことができます。「家族とは話し合えない」「実際に動くのは自分一人だけ」という状況であっても、他者との関係の持ち方を変えるヒントを得ることができる可能性があります。

家族療法は、関係性に注目することで、個人にとっての問題や困りごとをより広い視野から見直すきっかけを与えてくれます。特定の症状や行動の背後にある「家族内の役割分担」「暗黙のルール」「すれ違いのコミュニケーション」などに目を向けることで、問題の見立てが変わり、自然な変化が生まれることがあります。

特に以下のようなテーマに対して有効性が高いとされています。

また、家族療法の視点は、本人が来談している場合でも、「その人を取り巻く関係性」に変化が生じれば、現実が動き出すという考えに基づいています。そのため、実際に家族が同席しなくても、家族療法的な支援は十分に可能です。

家族療法は、「人を変える」のではなく、「関係の持ち方を変える」ことを目的としています。その結果として、個人の感じ方やふるまいが変化し、よりよい関係性が築かれていくことが期待されます。

家庭内の問題に限らず、人間関係における行き詰まりや、同じパターンの繰り返しに悩んでいる方にとって、有効な選択肢となる心理療法です。

当ルームでは主にブリーフセラピーによる支援を行っていますが、認知行動療法の技法を用いることがあります。また、クライエント様にお目にかかる際には、来談者中心療法で提唱されている姿勢で関わります。それぞれの簡単な比較を以下に記します。

| 観点 | 家族療法 | ブリーフセラピー | 認知行動療法 | 来談者中心療法 |

| 問題の捉え方 | 問題は関係性の中で起きていると考える | 問題の維持パターンや例外に注目 | 思考や行動の偏りが原因 | 自己受容の不足や不一致が問題の背景 |

| 焦点 | 家族や人間関係の相互作用・構造 | 問題の例外や、望ましい変化の兆し | 現実的な思考と行動の修正 | 共感的理解と自己一致 |

| 進め方 | 家族全体または関係性を中心に対話 | 短期間での変化を目指す柔軟な面接 | 段階的な技法による個別面接 | 安全な関係の中で自己理解を深める |

| カウンセラーの関わり方 | 関係性に働きかけるためのファシリテーター | クライエントの中にある力を引き出す協働者 | 技法を提供しながら課題に取り組む伴走者 | 無条件の受容と共感を提供する存在 |

| 目的 | 関係の再構築と相互作用の変容 | 問題を問題でなくする/前進を促す | 問題への具体的な対処と再発予防 | 本来の自己への回復と成長 |

それぞれの心理療法には独自の良さがあり、どのアプローチが適しているかは、相談内容やその人の希望によって異なります。当ルームでは、ブリーフセラピーを柱としながら、必要に応じて他のアプローチも柔軟に取り入れています。