執筆者:山崎 孝

公認心理師・ブリーフセラピスト・家族相談士

当カウンセリングルームでは、家族療法(特にブリーフセラピー)の考え方に基づいて支援を行っています。

カウンセリングで話を聞くと、興味深いことに気づきます。例えば、

どちらも「自分は反応しているだけ」と感じています。この「お互いが相手のせいだと思っている状態」こそが、家族療法が注目するポイントです。

家族療法では、問題や原因を個人に求めるのではなく、人と人の関係性、相互作用(コミュニケーション)に焦点を当てて、問題の改善・解決を図ります。

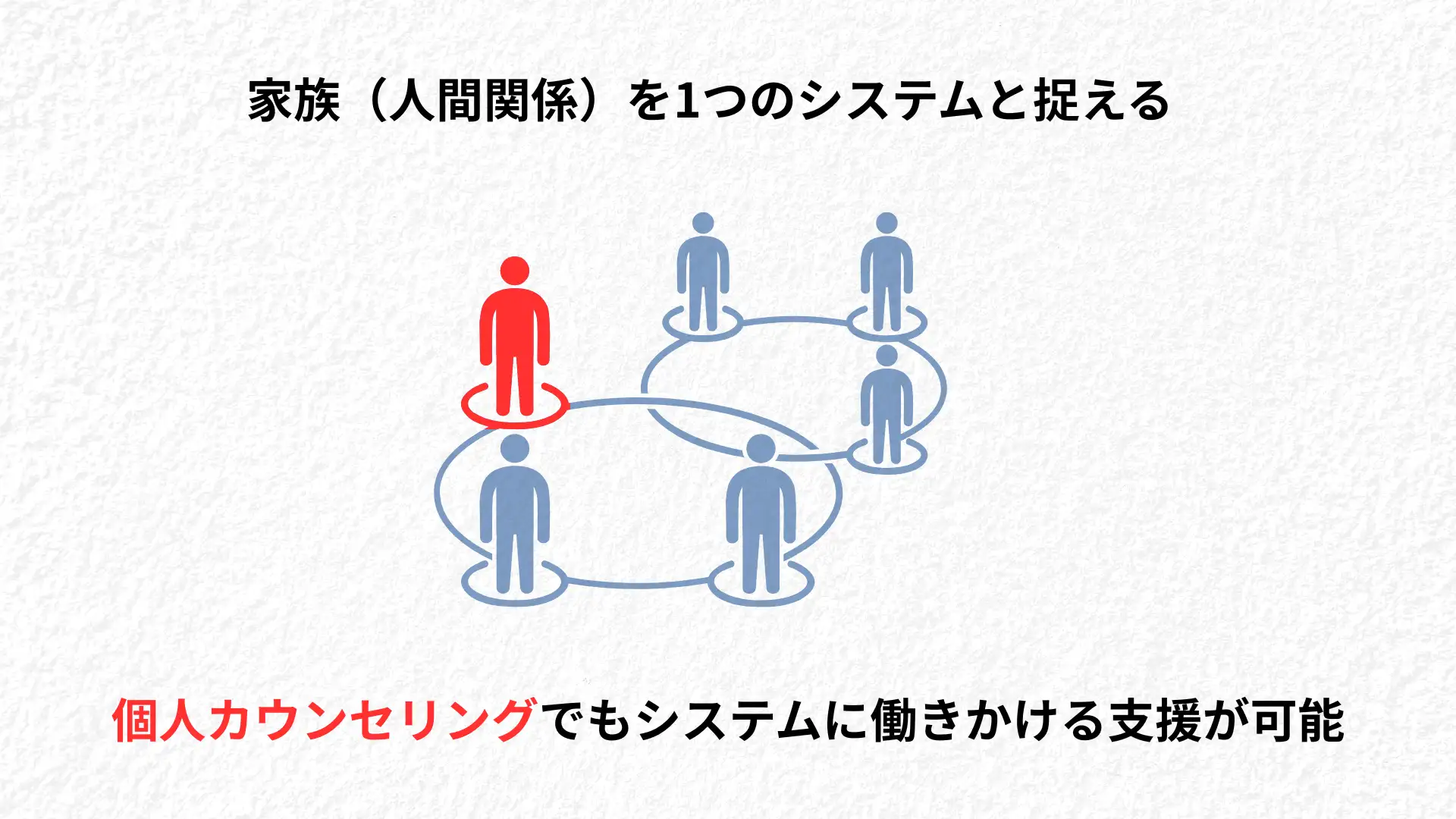

「家族療法」という名称から、「家族が一緒に来談しなければならない」「家族以外には使えない」というイメージを持たれることがありますが、実際には適用範囲は家族に限られません。個人カウンセリングであっても、家族療法としてのサポートが可能です。

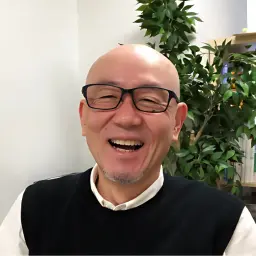

家族療法は、個人の問題をその人自身の内面にのみ原因があると捉えるのではなく、その人を取り巻く関係性やコミュニケーション(相互作用)の中で問題が形づくられているという視点からアプローチする心理療法です。

家族・夫婦・職場などの集団をひとかたまりのシステムとして捉えます。

これは、人にやさしいカウンセリングの考え方です。

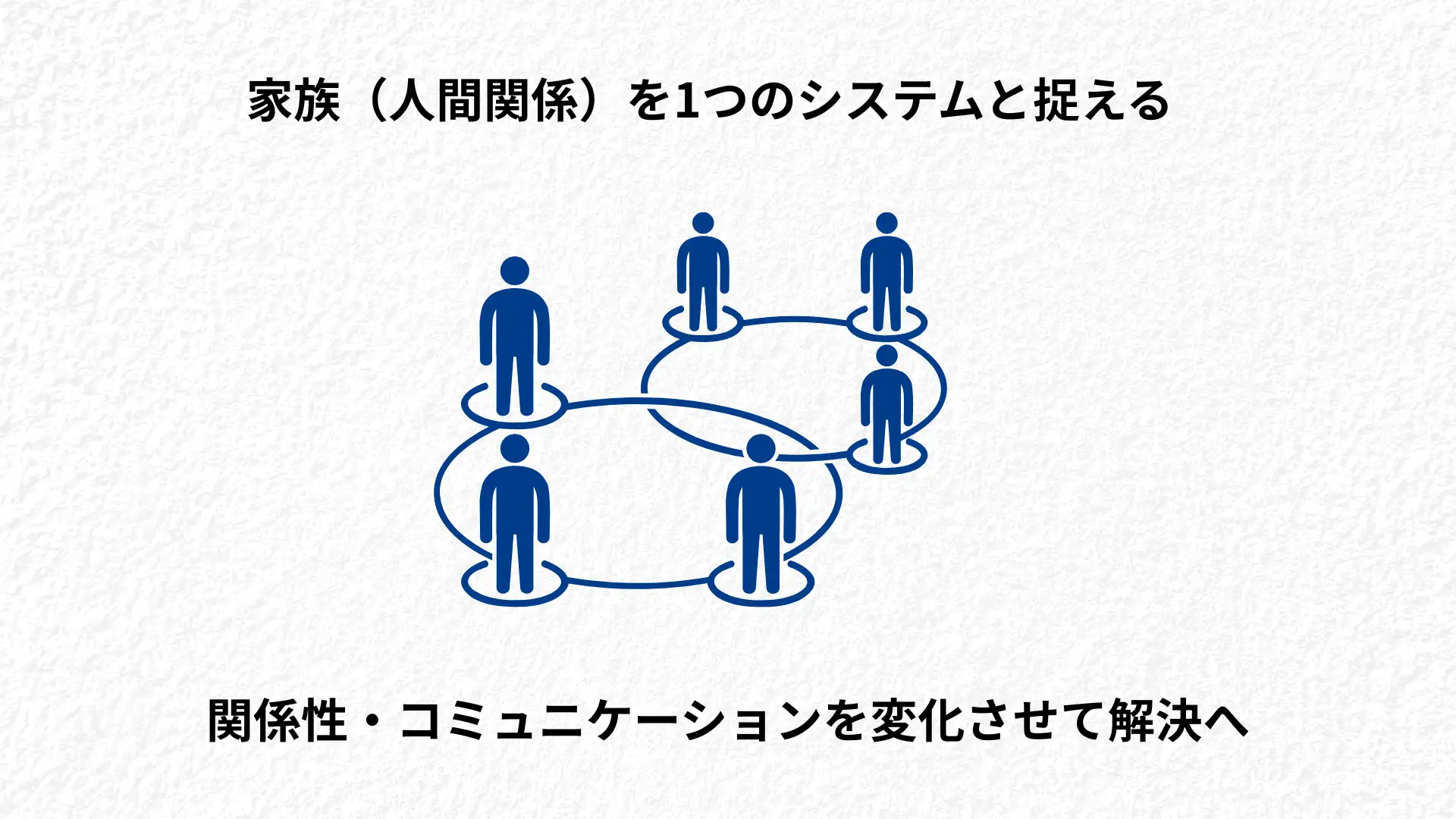

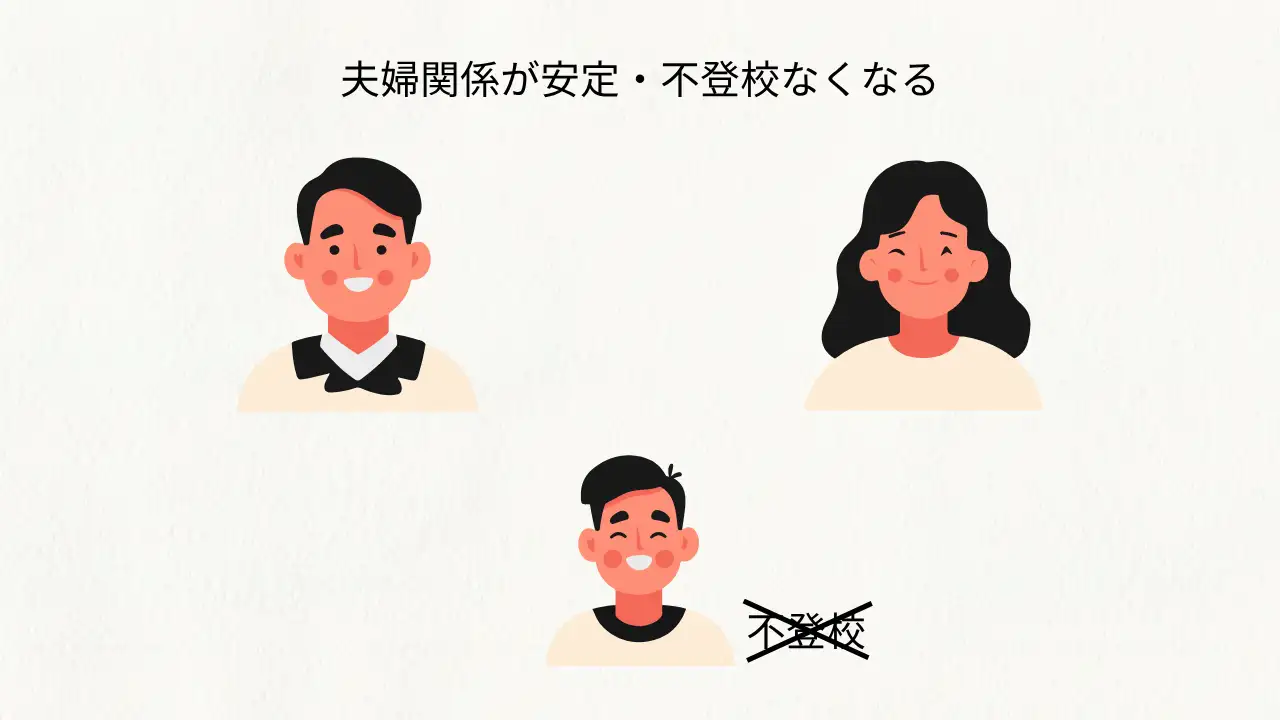

例を示します。以下の図は、子どもが1人いる3人家族において、夫婦の関係が悪く、お互いに不満をぶつけ合っている状態を示しています。矢印の方向は関心(この場合は不満)を向ける相手です。矢印の数は関心の量を示しています。

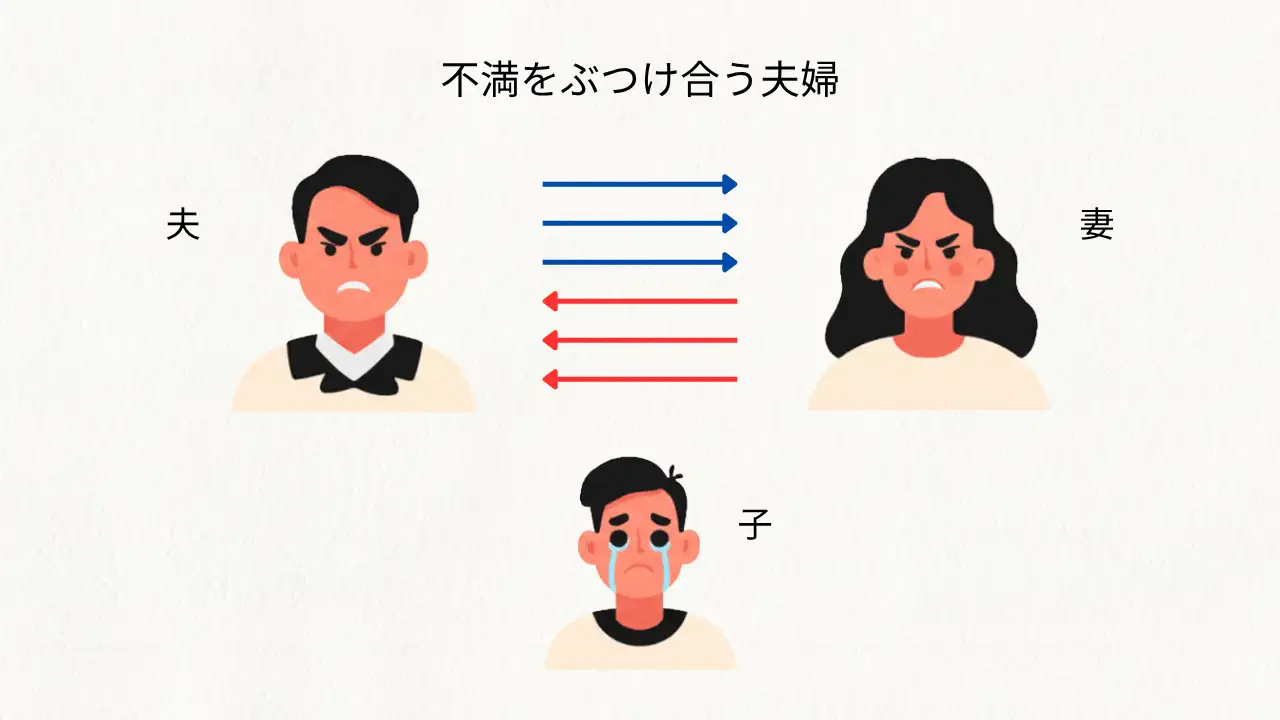

夫婦の関係の悪さが続くと、子どもが病気になったり、不登校になったりすることがあります。子どもが病気または不登校になると、お互いが相手に向けていた関心が子どもに向くことになります。その結果、夫婦の争いが収まることがあります。

この場合、カウンセラーは「お子さんは身体を張って夫婦の争いを止めたのかもしれませんね」と言うかもしれません。そして、「不登校がなくても争わなくて良い方向を考えてみませんか」と言うかもしれません。

このように、システム内の相互作用を変化させて、問題の改善・解決に向かう支援を行います。

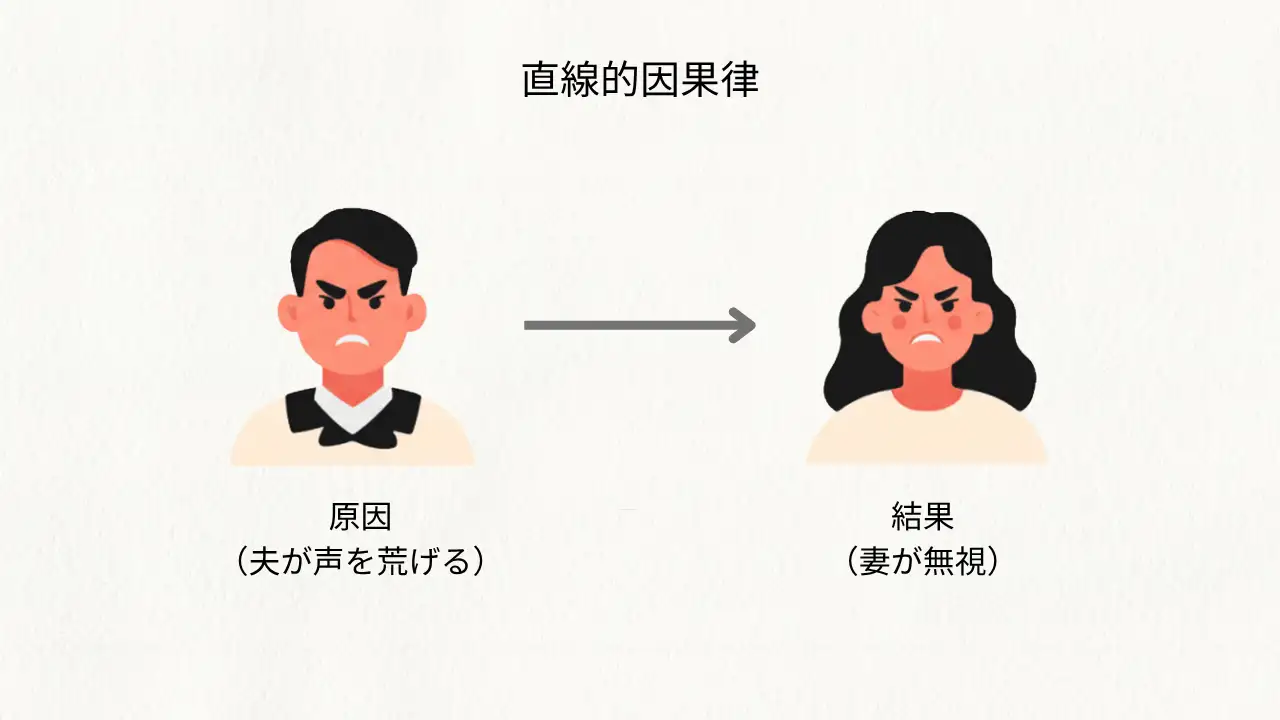

私たちは普通、問題が起こると原因を探します。「原因 → 結果」と考えます。この捉え方を直線的因果律といいます。

夫婦の問題を直線的因果律で考えると、「夫が黙るから妻が怒る」または「妻が怒るから夫が黙る」のどちらかが原因になります。しかし、実際には、どちらが先だったかを決めることはむずかしいです。

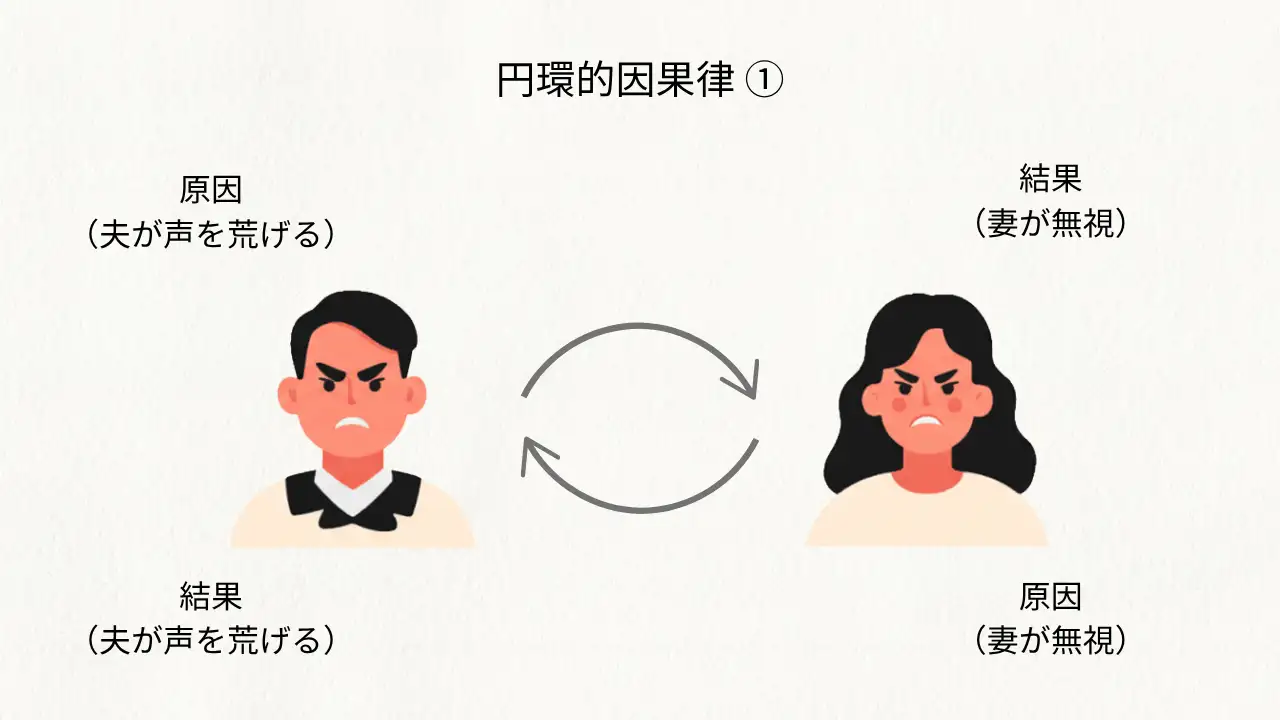

家族療法では、直線的因果律の立場を取りません。原因と結果は円環的に循環していると捉えます。これを円環的因果律といいます。

どちらの行動も原因であり、同時に結果でもあると捉えます。この悪循環を断ち切ることで、問題の改善・解決を目指すのが家族療法の考え方です。

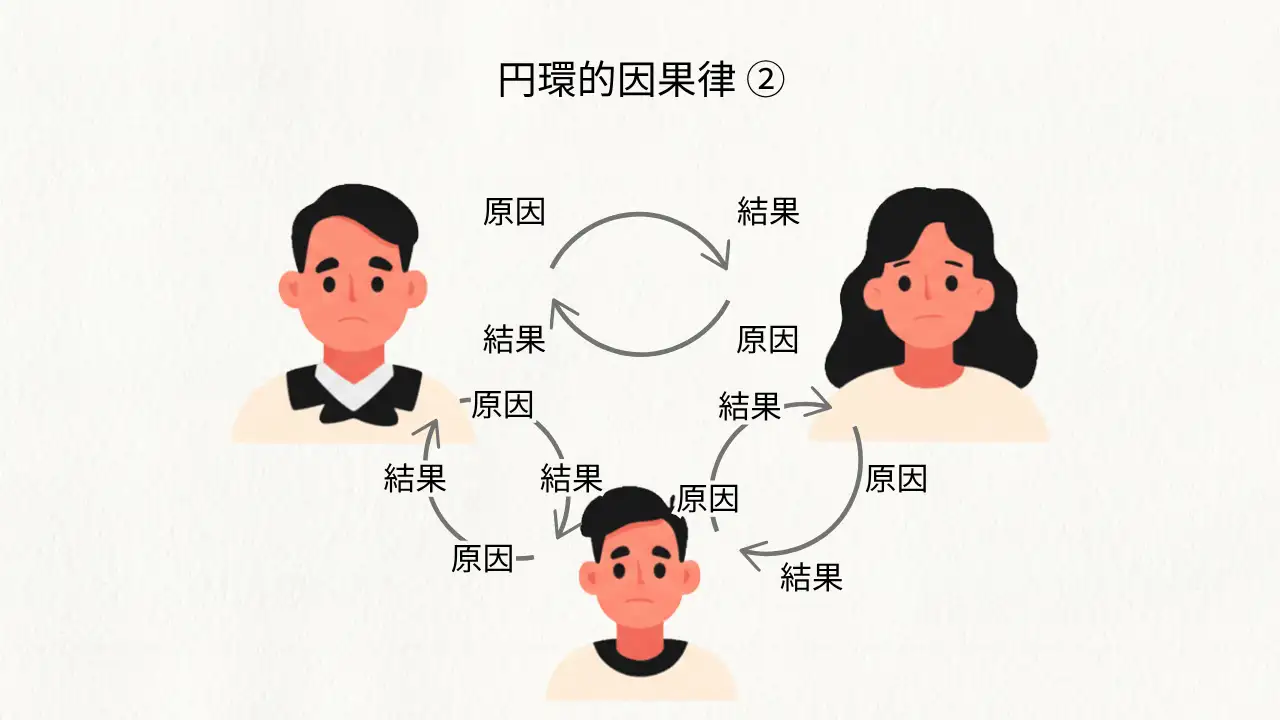

人数が増えても同じです。

このようなパターンを一緒に見つけ、そのパターンを変えていくことで、問題の改善・解決を目指します。

家族療法の大きな強みは、人にやさしいことです。

夫婦の問題を「夫が悪い」「妻が悪い」と考えると、解決よりも責任追及に時間を費やしてしまいます。家族療法では、問題を人から切り離して、関係性のパターンに注目します。

「人」の「間」と書いて「人間」です。人は社会的な存在であり、心は人と人の間、つまり関係性にあるのではないか。個人的に、そのように意味づけています。家族療法は、この関係性に働きかけるアプローチです。

「どちらが悪いか」ではなく「どのようなパターンが問題を作っているか」を考えることで、協力して解決に向かいやすくなります。

家族療法は必ずしも複数人の参加を必要としません。

一人で来談されても、家族や職場など関係性全体を考慮しながら、できることを一緒に探していきます。

家族療法は、「誰が悪いか」を決めることや、個人を変えることを目指しません。関係性のパターンを変えることで、問題が問題でなくなることを目指します。

夫婦関係の悩み

お互いを責め合うパターンから、協力できるパターンへ

親子関係の悩み

対立するパターンから、お互いの気持ちが伝わるパターンへ

職場での悩み

萎縮するパターンから、安心して働けるパターンへ

家族全体の悩み

誰かに負担が偏るパターンから、バランスの取れたパターンへ

問題そのものをなくすのではなく、問題を維持しているパターンを変えることで、日常生活が楽になることを大切にしています。

人にはそれぞれの事情があり、それぞれの関係性があります。家族療法では、「こうあるべき」という型にはめるのではなく、その関係性がその関係性らしく、少しでも楽に過ごせることを目指します。

カウンセリングでは、まず「どのようなやりとりが繰り返されているか」を一緒に確認します。

「あ、確かにこのパターンだ」「いつもこうなる」と気づかれる方が多いです。

パターンがわかったら、「いつもと少し違うこと」を試してみます。

変化は小さなところから始まります。

当カウンセリングルームでは、以下のような形で進めていきます。

家族全員が一緒に参加する場合もあれば、必要に応じて一部のメンバーのみ、あるいはお一人でお話をうかがう形でも進められます。重要なのは、「関係性全体の中で、どのような変化が起きるとよいか」を考える視点を持つことです。

いいえ、一人でも大丈夫です。

・一人の行動が変わることで、関係性全体が変わることがある ・家族が同席に応じてくれない場合、切り出しにくい場合は一人でお越しください ・個人カウンセリングでも、関係性の視点を持った支援が可能

ただし、暴力が起きているときは、原則として複数人での面接は行いません。

基本的には「今」と「これから」に焦点を当てます。

ただし、過去の話が必要な場合は伺います。

変化を感じるタイミングは、人それぞれです。

焦らず、できることから始めていきます。

はい、対応できます。

「家族療法」という名称ですが、実際には幅広い人間関係の問題に対応できます。

家族療法は、ルートヴィヒ・フォン・ベルタランフィによって提唱された「一般システム理論」を理論的な土台としています。この理論では、家族を単なる個人の集まりではなく、お互いに影響し合いながらまとまりをもった「システム」として捉えます。

この視点に立つことで、問題の原因を特定の誰か一人のせいにするのではなく、家族というシステム内での相互作用やバランスの中で理解しようとするアプローチが生まれました。

家族療法の第1世代には、システムをどのように捉え、どこに介入の焦点を当てるかに応じたさまざまな理論があります。

これらの理論を基盤としながら、家族療法は第2世代、第3世代へと発展してきました。

これらは家族療法の枠を超え、個人カウンセリングや教育、福祉、医療の現場にも広がりながら発展してきました。当カウンセリングルームでは、こうした理論的背景を踏まえつつ、一人ひとりの状況やニーズに応じて柔軟にアプローチを選び、実践しています。

心理療法にはさまざまな種類があり、それぞれに異なる考え方や進め方があります。参考までに、代表的な心理療法との違いを簡単にご紹介します。

ブリーフセラピーは、家族療法から発展した心理療法です。

当カウンセリングルームでは、ブリーフセラピーを基本にしながら、家族療法の視点を活かした支援を行っています。

認知行動療法では、出来事や状況に対する「思考の偏り」や「行動のパターン」が問題の原因であると考えます。

家族療法では、問題の原因を個人の中に求めません。

来談者中心療法では、「自己受容(自分を受け入れる)」ができなかったり、「不一致(自分の中の本当の気持ちと、外に見せている態度や言葉がズレている状態)」が問題の背景にあるとされます。

家族療法では、個人の内面よりも関係性に注目します。

それぞれの療法に良さがあり、状況や相談内容によって適したアプローチは異なります。当カウンセリングルームでは、家族療法・ブリーフセラピーを基本にしながらも、必要に応じて他のアプローチも取り入れながら、柔軟な対応を心がけています。