執筆者:山崎 孝

公認心理師・ブリーフセラピスト・家族相談士

認知行動療法(CBT:Cognitive Behavioral Therapy)は、考え方(認知)や行動のパターンに注目し、日々の生活の中で起こる困りごとへの対処力を高めることを目的とした心理療法です。

「『考え方を変える』『考え方を修正する』ことにより」と説明されることがありますが、それは正確ではありません。本質は、現実の状況をより正確に把握し、それにふさわしい現実的な考え方や行動を選択できるように支援することにあります。

認知行動療法では、感情や行動の背景にある自動的な思考に気づき、それが事実に基づいているか、極端な解釈になっていないかを一緒に検討していきます。必要に応じて視点を広げ、行動を変えてみることで、心の負担を軽くしていくことを目指します。

うつ、不安、ストレス、人間関係の悩みなどに効果があり、比較的短期間で改善されやすいという特徴があります。また、自分自身のカウンセラーとなって問題に対処できる力を育てることも目標のひとつです。

また、精神科領域にとどまらず、教育、ビジネス、スポーツ、司法など幅広い分野で活用されています。

認知行動療法は、「認知療法」と「行動療法」という、それぞれ異なる理論的背景とアプローチを持つ2つの心理療法が融合して発展してきた治療法です。

行動療法は、1950年代から1960年代にかけて、学習理論(古典的条件づけやオペラント条件づけ)を基盤として発展しました。

学習理論とは、私たちの行動が経験を通じて変化し、定着していく仕組みを説明する理論です。たとえば、嫌な体験をした場所を避けるようになる、褒められた行動を繰り返すようになる、といった行動パターンは、過去の経験を通じて学習されたものと考えます。

行動療法では、こうした学習のメカニズムを応用し、困りごとの改善を図ります。不適応行動(本人にとって望ましくない結果を引き起こしたり、生活上の困りごとにつながるような行動)は学習されたものであり、適切な学習によって変化できるという立場から、主に観察可能な行動を対象にアプローチします。

認知療法は1970年代にアメリカの精神科医アーロン・ベックによって提唱されました。うつ病の治療を通して、感情や行動の背後には「自動思考」と呼ばれる瞬間的な考え方があり、それが非現実的・悲観的である場合に問題が生じるとされ、これらの認知を見直すアプローチが体系化されました。

ここでいう「認知」とは、物事の捉え方や意味づけ、出来事に対する解釈の仕方を指します。同じ出来事でも、人によって異なる意味づけがなされ、それが感情や行動に影響を与えると考えられています。

たとえば、「同僚に挨拶を無視された」と感じたとき、「嫌われているのかもしれない」と受け取るか、「たまたま気づかなかったのだろう」と考えるかで、気分やその後の対応が大きく変わることがあります。認知療法では、このような思考パターンに気づき、柔軟に見直すことを通じて、苦しさの軽減を目指します。

これら2つのアプローチは、当初は別々に発展していましたが、クライエントの問題解決をより効果的に支援するために、行動の側面と認知の側面の両方を統合的に扱う必要性が認識され、認知行動療法として統合されました。

現在では、認知行動療法はエビデンスに基づいた心理療法の代表的存在とされ、うつ病や不安障害などの精神疾患だけでなく、依存症、身体症状症、PTSDなど幅広い領域で活用されています。

また、概要でも触れましたが、認知行動療法は精神科領域にとどまらず、教育、ビジネス、スポーツ、司法など幅広い分野でも応用されています。ストレスマネジメントや問題解決能力の向上、パフォーマンスの安定化など、多方面で活用が広がっています。

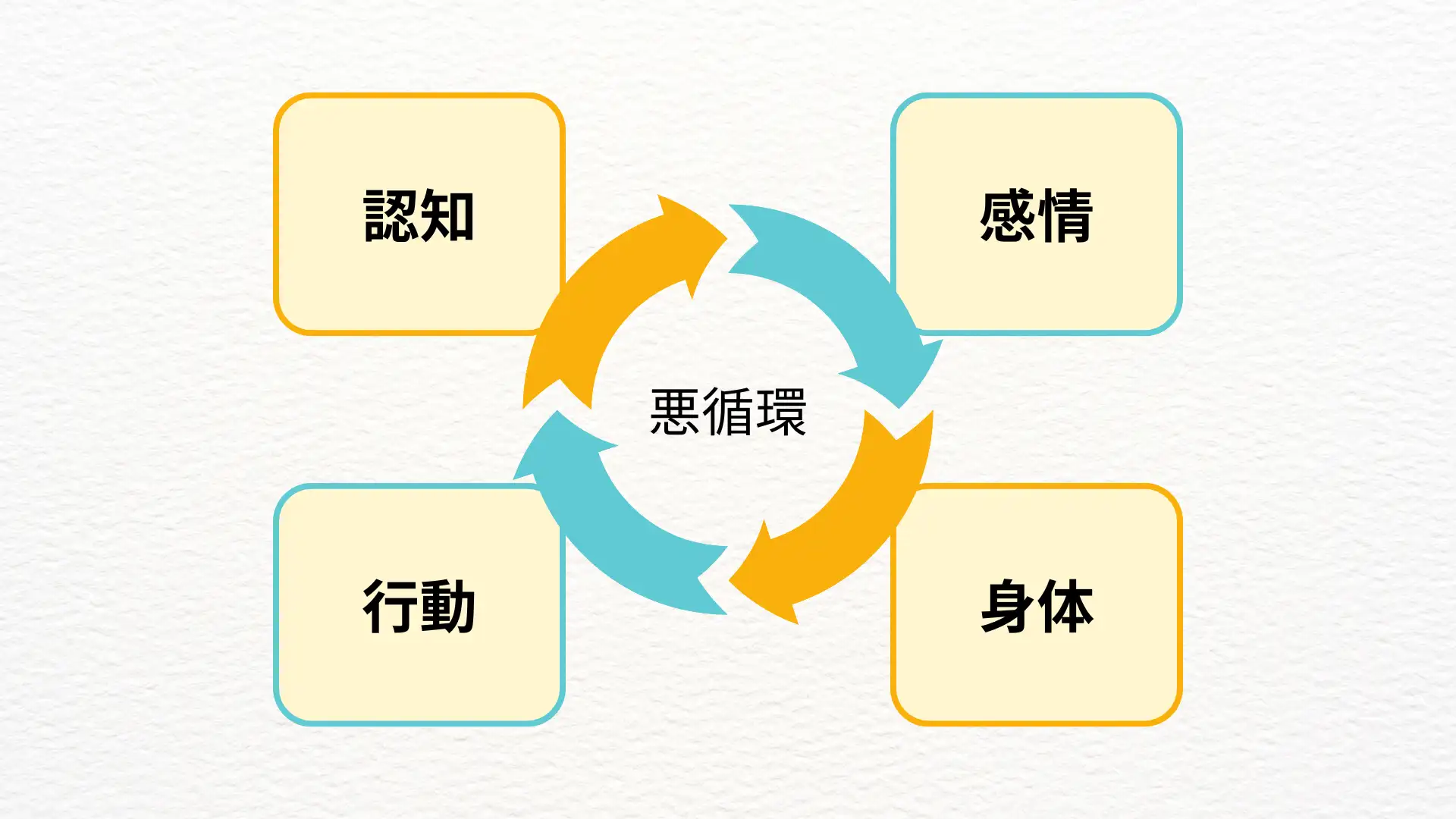

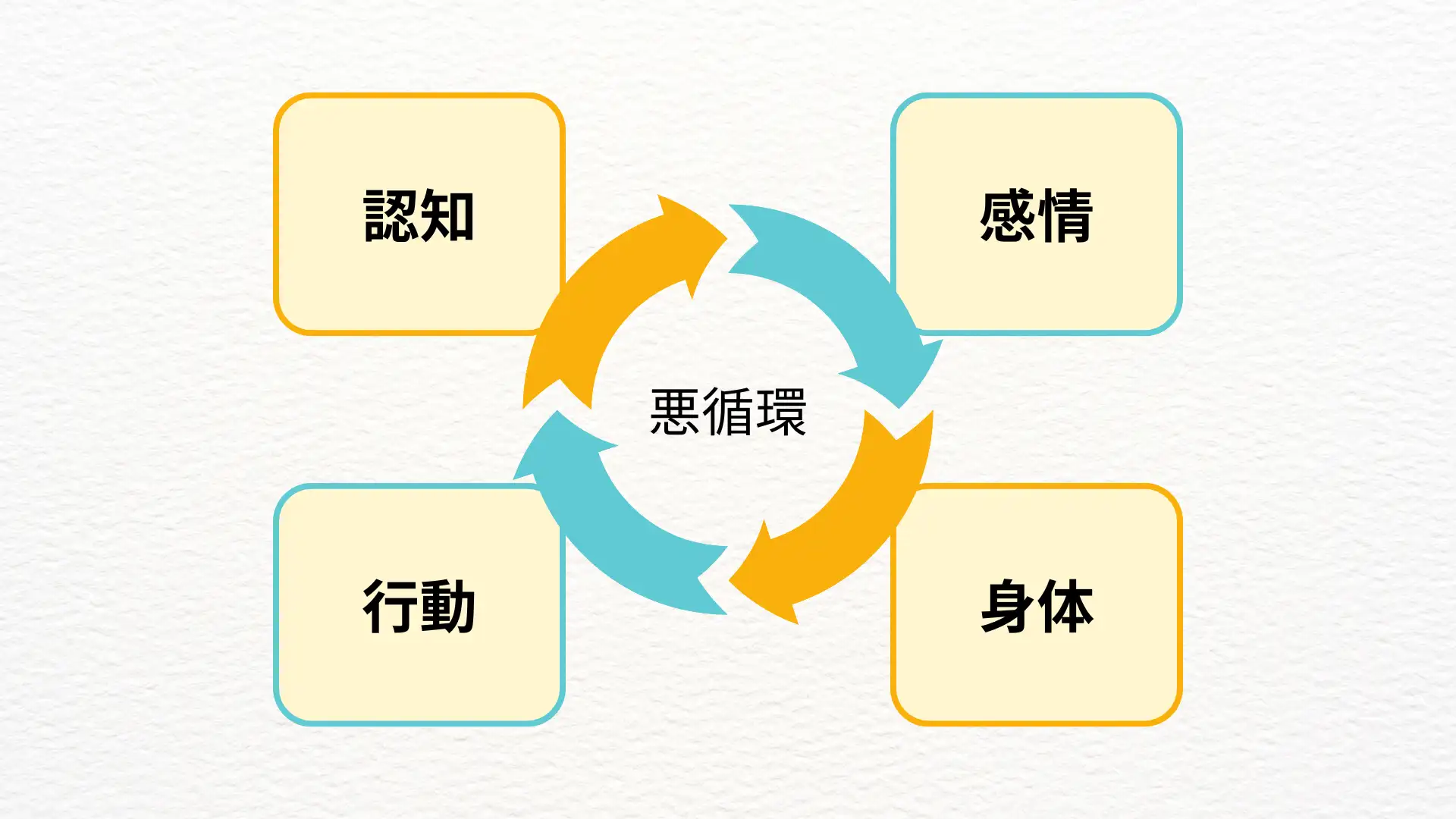

認知行動療法では、クライエントの状態を「認知(考え方)」「行動」「感情」「身体」の4つの側面から総合的に理解します。

これらの要素は互いに影響し合い、悪循環を引き起こすことがあります。たとえば、不安な考え(認知)が身体の緊張や不快な感情を生み、それによって回避行動が強まり、さらに状況を悪化させる、といった具合です。

この4つの要素のうち、「認知」と「行動」は自分の意思で選択できる可能性があるため、ここに焦点を当てます。状況に合った認知や行動を選べるようになることで、悪循環を断ち切り、問題解決へとつなげていきます。

こうした取り組みは、クライエントの認知や行動の幅を広げ、柔軟性や回復力(レジリエンス)を高めることにもつながります。

認知行動療法では、まず現在の困りごとや悩みの内容を整理し、それがどのような状況で起こり、どのような思考・感情・行動と結びついているかを一緒に確認していきます。そのうえで、必要に応じて思考の偏りに気づき、新たな視点を持つための工夫や、現実的な行動の選択肢を検討します。

これらの技法は、クライエントの状態や希望に合わせて柔軟に組み合わせていきます。

カウンセラーは助言や指導を一方的に行う立場ではなく、クライエントが自らの力で問題解決に向かえるよう、対話を通じて支援する「協働的パートナー」として関わります。

認知行動療法は、以下のような幅広い課題に対して有効とされています。

多くの研究において、その効果がエビデンスとして示されており、精神科・心理臨床の分野だけでなく、学校、職場、司法、スポーツなどの領域にも応用されています。

薬物療法と比較しても同等または補完的な効果が認められており、再発予防や自己理解の促進にもつながるとされています。

認知行動療法は「自分で取り組む意欲」がある程度求められます。そのため、抑うつ症状が非常に重い時期や、エネルギーが著しく低下している状態では、他の支援(医療機関での薬物療法)と併用しながら進める必要があります。

また、認知行動療法は主に、今この瞬間の思考や行動に焦点を当てるため、過去の深いトラウマ体験や無意識的な心の動きをじっくり扱いたい場合には、精神分析的アプローチなどの他の療法の方が適している場合もあります。

どの心理療法にも言えることですが、すべての問題に万能ではなく、クライエントの価値観や状況に合った柔軟な対応が必要です。カウンセラーとの相性や信頼関係も効果に大きく関わる重要な要素です。

カウンセリングの効果要因の研究において、効果に影響を与える要因の割合は以下のように推定されています。

カウンセリング外の要因とは、クライエントの生活環境、家族や友人との関係、職場の状況など、カウンセリング外の状況を指します。カウンセリングの理論や技法にこだわるより、信頼できるカウンセラーに出会えることのほうが重要だと言えそうです。