人は悩みを抱えたとき、その悩みをもたらしている問題を解決しようとします。それは当然の反応ですし、実際に問題が解決すれば、悩みの多くが解消に向かうはずです。

しかし、問題がすぐに解決できるとは限りません。時間がかかることもあれば、そもそも自分の力ではどうにもならないこともあります。例えば、職場の人間関係、家族の問題、将来の進路や健康など、「解決」が見えにくい悩みは少なくありません。

それでも私たちは、いつの間にかその悩みを手放したり、気にならなくなったりしていることがあります。問題はそのまま残っていても、ある日ふと「あれ、前ほど気にしていないな」と気づくことがあります。

このように、悩みは「問題を解決する」以外の形で終わることがあります。

この投稿では、問題が未解決のままでも悩みが終息していくパターンをいくつか紹介します。視点が増えて、視野が広がるきっかけになれば幸いです。

悩みが終わるパターン

悩みの終わり方は一様ではありません。ここでは、問題が解決していなくても悩みが終息するパターンを紹介します。それぞれのケースは特別な出来事ではありません。誰もが、「言われてみれば、確かにそういうこともあるよね」とうなずくと思います。

時間が経って気にならなくなる

【事例】新年度から新しい部署に配属された女性。初めての転勤で、知らない人ばかりの環境に不安を抱え、なかなか職場の人間関係に馴染めずにいました。

最初の頃は毎晩のように「うまくやれていないのでは」と悩み続けていましたが、3ヶ月が経ったある日、ふと「最近あまり気にしていないな」と感じました。

特別な出来事があったわけではなく、日々のやりとりの中で少しずつ慣れ、苦痛度が自然と和らいでいきました。

【解説】問題に直面したとき、その大きさを必要以上に大きく感じてしまうことがあります。

時間の経過とともに、その「過大さ」がやわらぎ、悩みが現実的な大きさへと縮小されていくことがあります。これは、自分の受けとめ方が自然に調整されていくプロセスといえるかもしれません。

目の前のことに集中することで気にならなくなる

【事例】入社2年目の男性は、職場のチームメンバーとの距離感に悩んでいました。

会話が続かず、輪に入れていないように感じる日々。最初はそのことばかり考え、落ち込むことも多かったのですが、「せめて自分の仕事だけはしっかりやろう」と気持ちを切り替えるようにしました。

不安を感じながらもその気持ちを脇に置いて、日々の業務に集中するように心がけました。次第に悩みに向ける意識が減っていきました。

今でもくだけた話は苦手ですが、少なくとも仕事の話はできます。仕事に集中しているうちに、周囲の反応をそれほど気にしていない自分に気づきました。「気づけば、あの人たちの目線が気にならなくなっていた」と彼は振り返ります。

【解説】良い意味での「あきらめ」とも言えるかもしれません。

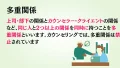

森田療法では、「とらわれ」が悩みを大きくすると考えます。

「とらわれ」の状態を脱するには、今の状態を「あるがまま」に受け入れることが基本になります。現状を受け入れたうえで、目の前のやるべきことに集中することで、悩みから距離をとることができ、「とらわれ」から抜け出せたと考えられます。

事実を知って安心する

【事例】異動の内示を受けた女性は、「やっぱり自分は評価されていなかったんだ」と思い込み、落ち込んでいました。

しかし、後日上司と面談する機会があり、「君の仕事に対する姿勢と調整力があってこその人事だよ」と伝えられました。それを聞いた瞬間、それまでの不安がすっと引いていきました。

事実を知ることで、自分の中での意味づけが変わり、同じ出来事が前向きなものとして受け取れるようになりました。

【解説】思い込みや誤解が悩みの正体であることも少なくありません。新たな情報が加わることで、悩みの意味づけが変化し、安心につながることがあります。

悩みが深いときは、思い込み(予想)と現実の区別がつきにくくなることがあります。また、明確な根拠がないのに悲観的な結論を出してしまうことがあります。

「それは事実でしょうか、推測でしょうか」

誰かの言葉や存在に支えられる

【事例】美術系の大学への進学か、家業を継ぐための就職かで迷っていた高校生。家族の中でも意見が分かれ、自分自身も決断できずにいました。

そんなある日、遊びに行った祖母の家で「どっちを選んでも、あなたらしく生きていけばいいのよ」と静かに言われました。

その言葉が心に染み渡り、「どちらを選んでも間違いじゃない」と思えるように。悩みに揺れていた気持ちがすっと落ち着き、自分の意志で選ぶことができました。

【解説】自分を否定せずに受け止めてもらえる言葉は、悩みに揺れる心を支える大きな力になります。誰かの存在や言葉が、気持ちの整理を助けることがあります。

感情を麻痺させることで感じなくなる

【事例】交際5年目で別れを告げられた30代の男性。気持ちの整理がつかず、毎晩のように深酒をするようになりました。

このケースのお酒は、心の痛み止めですね。お酒はストレス解消になりますし、心の苦痛を和らげるのに有効です。しかし、長期の深酒は危険です。

昔は「お酒は百薬の長」と言いました。しかし、現在では「お酒は百害あって一利なし」と断言する専門家もいるくらいです。アルコール依存症は身体に深刻な悪影響を及ぼします。代替手段の獲得を強くおすすめします。

【解説】感情を麻痺させて過度に苦痛を感じないようにするのは、自分を守る手段として用いられます。ただし、副作用が大きいこともありますので注意が必要です。

上司のパワハラに苦しむ方が、期間限定でカウンセリングに通われていた例があります。

「弊社では定期的に人事異動が行われます。上司は来年度転勤の見込みです。そこまで耐えれば何とかなりますので、定期的に話を聞いて下さい」と言って通われました。

彼は誰にも言えない苦しい気持ちを吐露して、私は受容的に共感的に関わる。それだけを繰り返しました。

新年度より上司は転勤になり、「おかげさまで持ちこたえることができました」とおっしゃってカウンセリングを終えられました。

偶然の出会いや言葉で視点が変わる

【事例】退職を考えるほど仕事に疲れ切っていた女性。

休日にふと手に取った昔に読んだ小説。「逃げることは弱さじゃない。生きるための選択だ」という一節に、思わず涙がこぼれました。

その言葉が気持ちをやさしくほどき、「このままの働き方じゃなくてもいい」と思えるようになりました。状況は変わらないけれど、自分のとらえ方が変わったことで、悩みの重さがぐっと軽くなったのです。

【解説】心に栄養を与えてくれる言葉をストックしておくと、ピンチのときに力になります。

私がピンチのときに唱える言葉があります。出典は、デール・カーネギー『道は開ける』の「心配を克服するための方法」です。3つのステップからなります。

- 起こりうる最悪の事態を明確にする

- 最悪の事態を受け入れる覚悟をする

- 今できる最善の努力をする

起こりうる最悪の事態を明確にすると、仮にそれが起きても「死ぬことはない」「何とか生活はできる」と思えることしかありません。今できることに集中する心を持ちやすくなります。

最後に

私たちは、悩みが生じたとき、その原因を突き止めて、取り除くことで解消しようとします。

「解決=問題の消失」と考えるのは、仕事の場面では普通でしょう。むしろ、そう考えなければならない場面が多いでしょう。

例えば、業務上のトラブルやタスクの遅延が起きたとき、その原因を分析し、対策を立てて再発を防ぐ —— こうした合理的で効率的なフレームワークが、私たちの思考に根づいています。

しかし、人の悩みのすべてがこのような「問題解決型」のアプローチで終わるとは限りません。

複雑な人間関係、漠然とした将来への不安、自分でも言葉にできない心のざわめき——そういった悩みは、原因がはっきりせず、たとえ原因がわかっても、簡単に取り除けないことが多いです。

このようなとき、無理に原因を探し、解決しようとすることが、かえって悩みを維持させてしまうこともあります(解決の試みが悩みを維持させる悪循環を、ブリーフセラピーでは「偽解決」と呼びます)。

問題解決以外のアプローチを知っておくと、柔軟な対処が可能になります。「心の強さ」とは、「心の頑丈さ」ではなく「心の柔軟性」だと思います。

関連ページ:堂々巡りから抜け出すには

「問題を解決すること」だけが、悩みを終わらせる唯一の道ではありません。

悩みの性質に応じて、柔軟に向き合い方を選ぶ。自分にとって無理のないやり方で、心が少しでも軽くなる道を見つけていく。

カウンセリングは、悩みや問題への柔軟な対処を一緒に探して見つける場でもあります。「心の強さ」=「心の柔軟性」の考え方に共感できる方には、大いに役立つ場になるはずです。