「話を聴いてもらうことに何の意味があるのですか?」

悩みを抱えたとき、誰かに話しても解決しないなら意味がないと感じるかもしれません。しかし、話すことそのものが心に与える影響は大きく、単なる問題解決以上の効果を得られることがあります。

ここでは、「安心の基地」と「カタルシス」という2つの観点から、話すことの重要性を説明します。

なお、当カウンセリングルームでは、傾聴だけのカウンセリングは行わず、必要に応じて心理的な支援を提供することを基本としています。

安心の基地:心を立て直すための安全な場所

アタッチメント

「アタッチメント」という言葉を聞いたことがありますか。これは、子どもが不安を感じたときに養育者にくっつき、安心を得ようとする欲求や行動のことを指します。そして、その養育者は「安心の基地」となり、子どもはそこで心を立て直して、また新たな挑戦に向かっていきます。

参考ページ:【アタッチメント(愛着)①】くっついて安心感を得るプロセス

子どもは好奇心を発揮して、安心の基地を起点に外の世界を探索します。ときには傷ついたり、不安になることもあるでしょう。そのようなときに、安心の基地に戻って心を立て直します。そして、新たな探索に向かいます。

この仕組みは大人になっても変わりません。

私たちは、信頼できる人と話すことで安心を得て、ストレスを和らげます。それは、まさに「精神的なくっつき」と言えるものです。

大人のアタッチメント

成長すると、自立が求められ、誰かに頼ることが難しくなることがあります。しかし、安心できる存在があることで、心のバランスを保ちやすくなります。

参考ページ:【アタッチメント(愛着)②】大人のアタッチメント

- 信頼できるパートナーや友人に話すことで気持ちが軽くなる

- 自分の気持ちを整理することで、不安が和らぐ

- 「自分は受け入れられている」という感覚が生まれる

大人のアタッチメントの場合、対象が仲間やパートナーに変わっていきます。また、身体的にくっつくより、気持ちのくっつきが主になっていきます。

安心の基地としてのカウンセリング

カウンセリングルームは、安心して話せる場所の一つです。カウンセラーは、受容的・共感的に話を聴き、クライエントが安心して自分の気持ちを表現できるようサポートします。

また、カウンセリングには「評価されない安心感」があります。身近な人に話すと、アドバイスや評価が返ってくることもありますが、カウンセリングでは「ただ話していい」環境が整っています。

カタルシス:感情を解放し、心を整える

流して浄める

カタルシスはギリシャ語の「κάθαρσις」(katharsis)に由来する「精神の浄化」を意味する言葉です。抑圧された感情を表現すると、その感情が解放されて、心が浄化されることを意味します。

心理学では、抑え込んでいた感情を表現することで、心が軽くなる効果を指します。

絵を描く、音楽を聴くも感情の表現です。それらの行為によって感情を開放することも可能です。絵画療法・箱庭療法・音楽療法・サイコドラマなどの芸術療法に活かされています。

感情を言葉にすることの力

感情の解放

私たちは、社会的に受け入れられない感情や欲求、思考を無意識の中に押し込めることがあります。抑圧として知られている現象です。苦痛を意識の底に押し込めて、感じないようにして、自分で自分を守っています。ただし、行き過ぎると心身に支障を来すことがあります。

「話してスッキリ」は、抑圧された感情が解放されたときにも起こります。カウンセリングを受けた多くの人が体験されます。

自己理解が深まる

自分の気持ちを言葉にして表現する過程で、自分自身の感情や考えに気づくことがあります。「なぜこんなに辛いのか」「本当はどう感じているのか」を整理することで、納得感や安心感が生まれ、気持ちが軽くなります。

共感と受容による安心感

誰かに話を聞いてもらうことで、「自分の気持ちをわかってもらえた」という安心感や、「この気持ちを抱えていても大丈夫だ」という受容感が生まれます。これが緊張を和らげてくれます。

身体反応の調整

感情の抑圧は身体にも影響を与えることがあります。泣いたり、声に出したりすることで、自律神経のバランスが整い、身体的な緊張やストレス反応が和らぐという生理的な効果もあります。

自分を客観視できる

気持ちを言葉にすることで、自分の出来事や感情を客観的に見つめ直すことができます。それにより、「もう少し違う見方もできるかもしれない」と考えが広がり、心の負担が軽くなることもあります。

サポートを得やすい

周囲の人にとっては、本人が何にどのように困っているのかが具体的になればなるほど、有効なサポートを提供しやすくなります。

感情の解像度が上がる

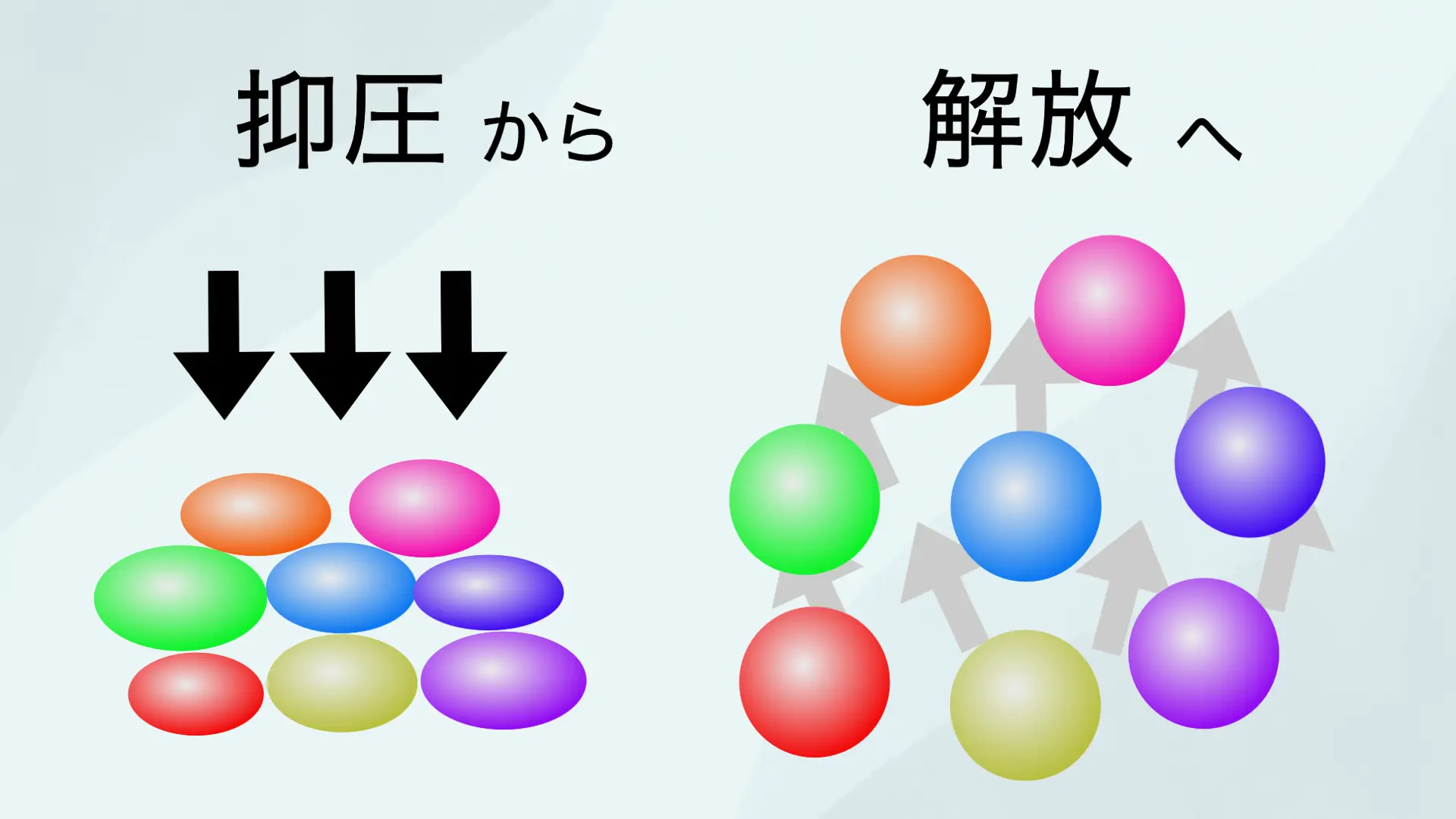

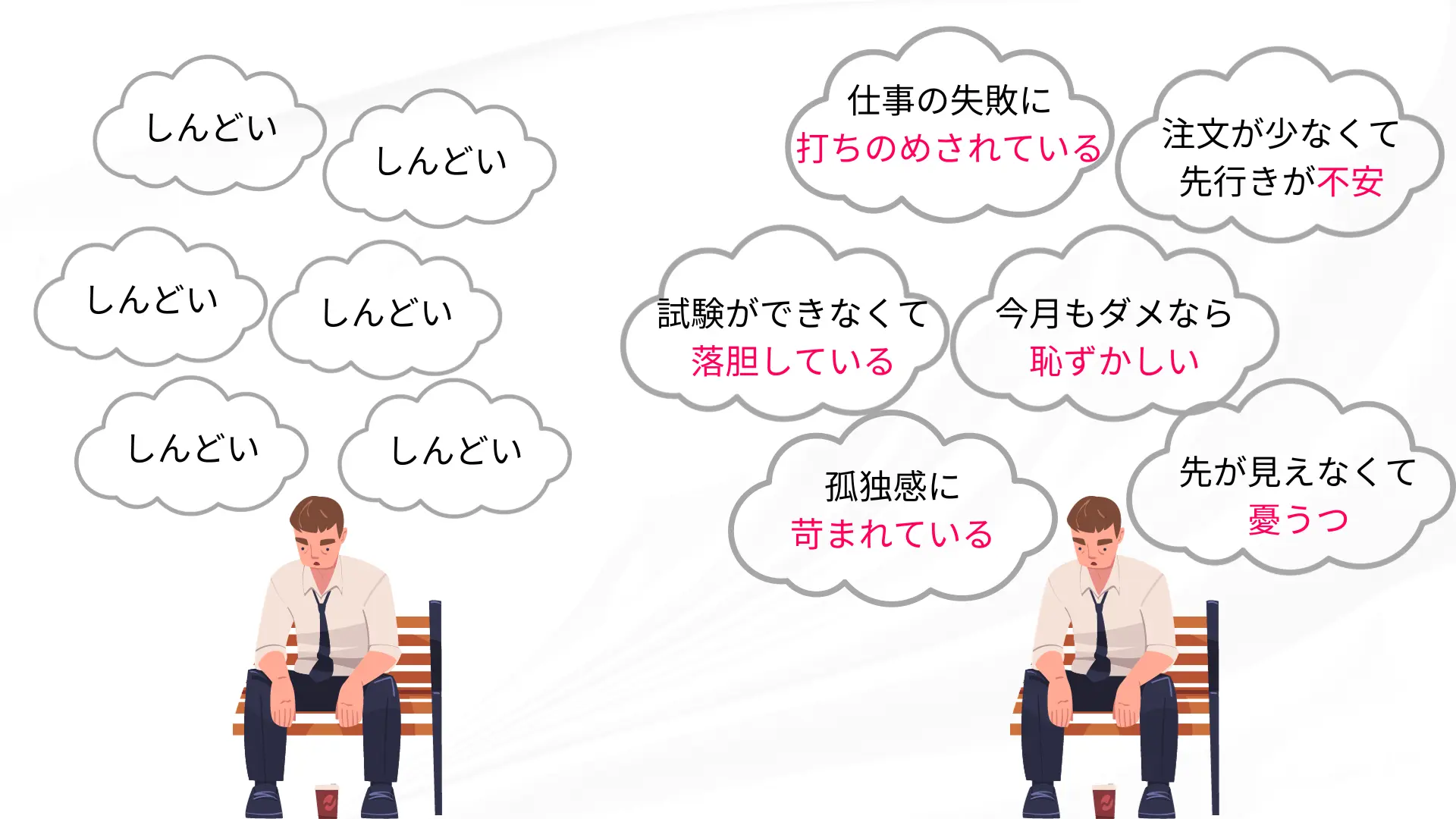

抑えつけられて疲弊しているときは、感情表現が乏しくなりがちです。上図の左側がそのイメージです。

抑圧された感情の解放が進むにつれて、心が緩んでいきます。心が緩むにつれて、思考の柔軟さが戻ってきます。ただ「しんどい」としか表現できなかったのが、どのようにしんどいのか表現が豊かになります。

男女差がある

話すことによって心が軽くなる、思考が整理される、自己理解が深まるなどの話をすると、「わかります!」とおっしゃるのはほとんどが女性で、男性にはピンとこない表情をする方が多いです。

その理由は、男性には弱音を吐いてはいけないという価値観があるからでしょう。特に昭和世代に顕著です。女性と比較すると、男性は誰かに相談するという習慣が少ないと思います。一方、女性にはそのような価値観がなく、他者に相談したり、話を聞いてもらうことへの抵抗が少ないようです。

しかし、令和の時代になり、男女の差が小さくなっているように感じます。メンタルヘルスの重要性やカウンセリングの有用性の認知度の高まりと関連しているように思います。実際、男性の来談者は増えています。

カタルシス体験の例

最後に

「話を聞いてもらうことに何の意味があるの?」

安心の基地としての「聴いてもらう環境」があることで、人は心を立て直しやすくなります。そして、話すことを通じてカタルシスが生まれ、感情を整理し、解放することができます。

カウンセリングは、そのための一つの方法です。

「誰にも話せない」と感じたとき、自分の心の整理のために、安心の基地としてのカウンセリングを活用してみるのも、一つの選択肢かもしれません。

- 数井みゆき(編), 遠藤利彦 (編) 2005 アタッチメント:生涯にわたる絆 ミネルヴァ書房

- 遠藤利彦 2021 入門 アタッチメント理論—臨床・実践への架け橋 日本評論社

- 遠藤利彦 (監) 2022 アタッチメントがわかる本 「愛着」が心の力を育む 講談社