執筆者:山崎 孝

公認心理師・ブリーフセラピスト・家族相談士

ブリーフセラピーは、「短期療法」と訳される心理療法です。

単に「短い期間で終わる」という意味ではなく、「必要なことにしぼって、できるだけ効果的に変化を起こす」ことを重視したアプローチです。効果的かつ効率的に解決を目指すカウンセリングと考えていただければ良いと思います。

困りごとの原因を「その人の性格のせい」「過去の体験のせい」といった個人の内側に求めるのではなく、周囲との関わりや日々のコミュニケーションの中で、どのように問題が作られ、維持されているのかに注目します。

そして、コミュニケーション(相互作用)を変えていくことで、問題の解消や、状況の改善をめざします。

ブリーフセラピーは、1960年代以降の家族療法やコミュニケーション理論の発展の中で生まれたアプローチです。うつ、不安、人間関係、家族の問題、自己否定感、職場での悩み、コーチングなど、さまざまなテーマに対して活用されています。

MRI(Mental Research Institute)とは、アメリカにある心理療法の研究所であり、家族療法の主要な学派の一つです。

MRIアプローチでは、「問題は、その人の中にあるのではなく、人との関わり(相互作用)の中で作られ、維持されている」という見方に立ちます。

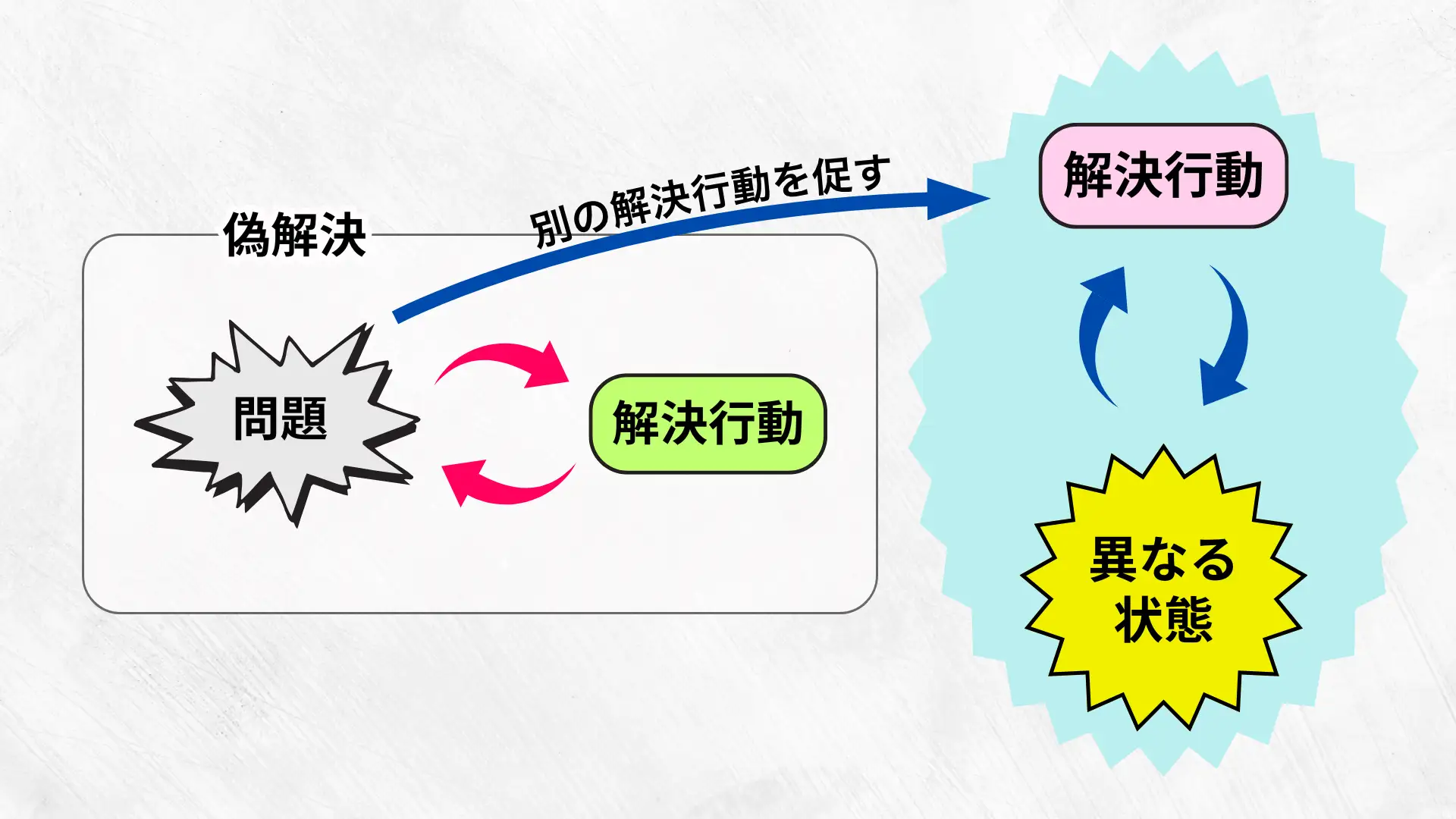

問題が生じると、当然ながら解決しようとします。この解決行動が、逆に問題を維持するように作用することがあります(これを「偽解決」と呼びます)。

例えば、私が娘に構ってほしいと思って冗談を言うと、娘は「おやじギャグ寒い」と言って更に離れて行くといった状態です。

問題を維持する悪循環を切断することによって、解決を図るアプローチです。

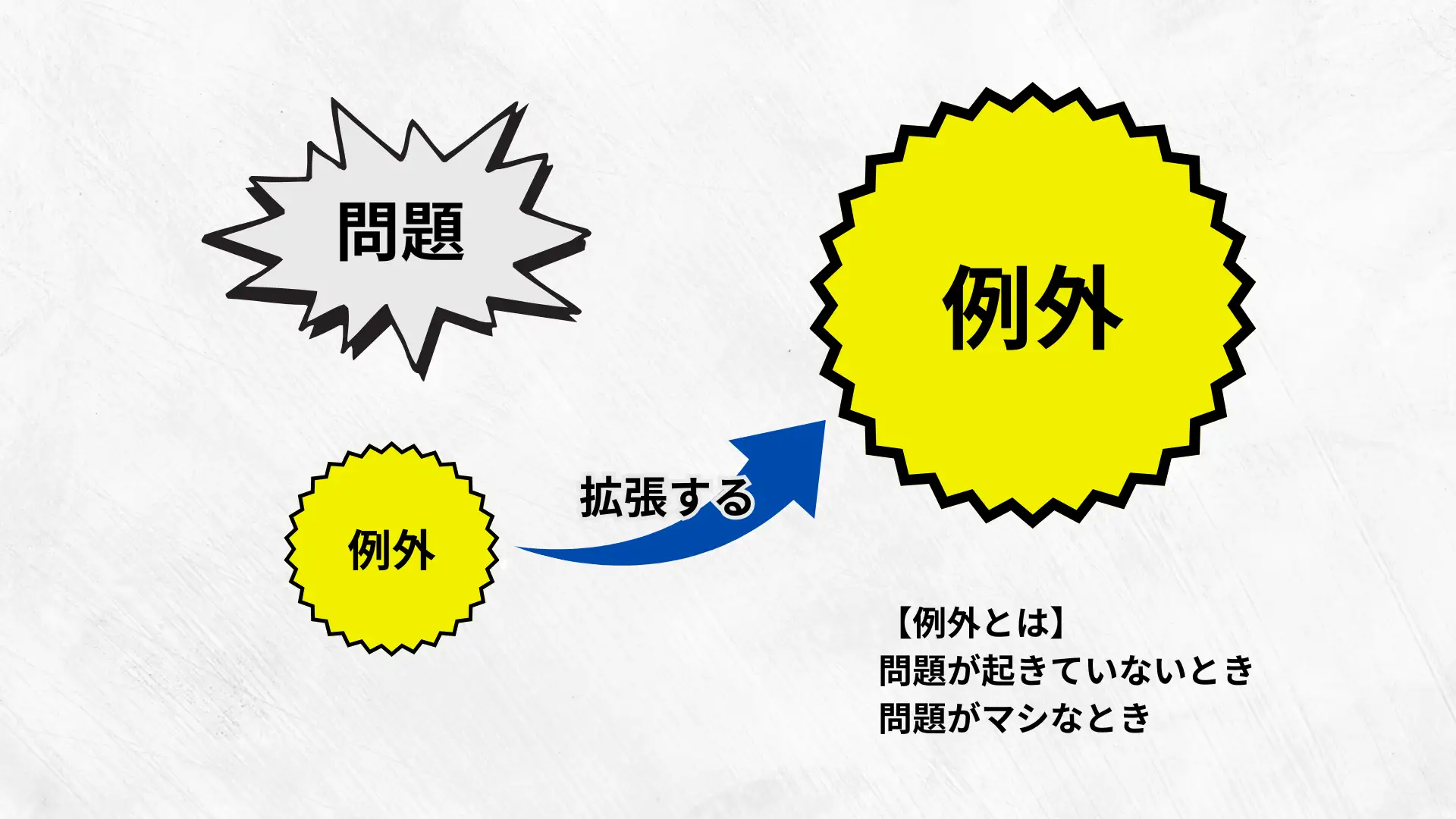

「何が問題か」に注目するのではなく、「うまくいっていること(例外)」や「望む未来」に焦点を当てるのがソリューション・フォーカスト・アプローチ(SFA)です。日本語では「解決志向アプローチ」です。

問題には必ず例外が存在します。例外とは、問題が起きていないときであったり、問題の程度がマシだったりすることです。例外とは解決の一部であり、良循環とも言えます。良循環を広げることによって、問題を縮小させて解決に向かうアプローチです。

「ブリーフセラピー = ソリューション・フォーカスト・アプローチ(SFA)」と認識されることが多いですが、MRIの短期療法センターから発展したアプローチです。

MRIアプローチは「悪循環を断ち切る」ことに重点を置くカウンセリング、ソリューション・フォーカスト・アプローチは「望ましい変化の芽(良循環)を広げていく」ことに重点を置いたカウンセリングです。

これらは補い合う関係にあり、どちらの視点も取り入れることで、より柔軟で効果的なカウンセリングが可能になります。

参考ページ:ブリーフセラピーとは | 国際ブリーフセラピー協会

心理療法にはさまざまな種類があり、それぞれに異なる考え方や進め方があります。ブリーフセラピーの特徴を理解しやすくするために、「認知行動療法」と「来談者中心療法」と比較します。

認知行動療法では、出来事や状況に対する「思考の偏り」や「行動のパターン」が原因であると考えます。

来談者中心療法では、「自己受容(自分を受け入れる)」ができなかったり、「不一致(自分の中の本当の気持ちと、外に見せている態度や言葉がズレている状態)」が問題の背景にあるとされます。

ブリーフセラピーでは、問題の原因を個人の中に求めません。問題そのものではなく、「問題がどのように維持されているか」に注目します。コミュニケーション(相互作用)のパターンに着目し、そこに小さな変化を起こすことで、問題が問題でなくなることを目指します。

認知行動療法では、現実に即した柔軟な思考や行動ができるようになることを解決と考えます。

来談者中心療法では、自己受容が進み「十分に機能する人間(詳しくは来談者中心療法のページにて)」としてのあり方を取り戻すことがゴールとされます。

ブリーフセラピーでは、「問題が問題でなくなる」「日常生活に支障がなくなる」といった、実際的で現実に根ざした解決を重視します。あるべき姿といったものを設定しません。みんな違っていいと思いませんか。相田みつをさんの『にんげんだもの』には、みんな違っていいんだという意味もあるはずです。

認知行動療法では、認知の再構成や行動実験など、理論に基づいた技法を用いて段階的に変化を促していきます。来談者中心療法では、共感的な理解と無条件の肯定的関心を通じて、自己の気づきを促します。

ブリーフセラピーでは、例外(解決の欠片)探し、いつもと違うことをしてみるといったことをしながら、「悪循環の遮断」と「良循環の強化」を目指します。

それぞれの療法に良さがあり、状況や相談内容によって適したアプローチは異なります。当カウンセリングルームでは、ブリーフセラピーを基本にしながらも、必要に応じて他のアプローチも取り入れながら、柔軟な対応を心がけています。

ブリーフセラピーでは、相談者の方が自分の力で変化を起こしていけるように、対話を通して気づきや選択肢を広げていくことを大切にしています。

一つひとつの問題を細かく分析して原因を突き止めるというよりも、「今、何がうまくいっていないのか」「これから、どうなっていきたいのか」に焦点を当てながら、日常の中で実行できる具体的なステップを一緒に考えていきます。

「今のやり方を少し変えることで、何かが動き出すかもしれない」──そんな変化のきっかけを探すことが、ブリーフセラピーの進め方の基本です。

また、毎回の面接で小さな変化や新たな視点が得られるよう、「話すだけで終わらない」「日常に持ち帰れるカウンセリング」を目指しています。

「ブリーフ(短期)」という名前にとらわれすぎず、一人ひとりのペースや状況に合わせて進めていきます。