執筆者:山崎 孝

公認心理師・ブリーフセラピスト・家族相談士

私たちは日々、仕事や人間関係などのストレスに直面しています。ストレスにうまく対応し、バランスを保ちながら生活していくことが「適応」です。しかし、何らかの理由でうまく「適応」できなくなることがあります。

適応障害とは、日常生活において、環境の変化やストレスに適応できず、心身のバランスが崩れて社会生活に支障が生じた状態を指します。うつ病に比べて症状が軽度な場合が多いものの、うつ病に移行する可能性もあるため早めの対処が望ましいです。

うつ病の原因が多岐にわたるのに対して(原因がない場合もある)、適応障害はストレスの原因が明確です。主な原因は、以下のような日常生活上における出来事です。

適応障害の症状は、状況やストレス要因、個人の性格によって様々ですが、大きく以下の3つに分類されます。

これらの症状は、ストレス要因に適応できるようになると徐々に改善していきます。

適応障害の治療は、主に以下の3つの方法を組み合わせて行われます。症状によって異なりますが、環境調整とカウンセリングを中心に、薬物療法は補完的に行うのが一般的です。

当カウンセリングルームでは、主にブリーフセラピーと認知行動療法にてカウンセリングを行っています。

ブリーフセラピー(短期療法)

問題の原因を個人の内面に求めるのではなく、問題は他者との関係(相互作用・コミュニケーション)の中で維持されているという見方のもと、相互作用の変化を促して問題を解決に導く心理療法です。人を悪者にしない、人に問題を見出さない、人にやさしいカウンセリングです。

認知行動療法

偏った思考と行動に気づき、現実的な思考と行動を選択することによって、問題を解決に導く心理療法です。現在、最もメジャーな心理療法であり、様々な分野で用いられています。セルフケアの書籍の多くは認知行動療法に基づくものです。

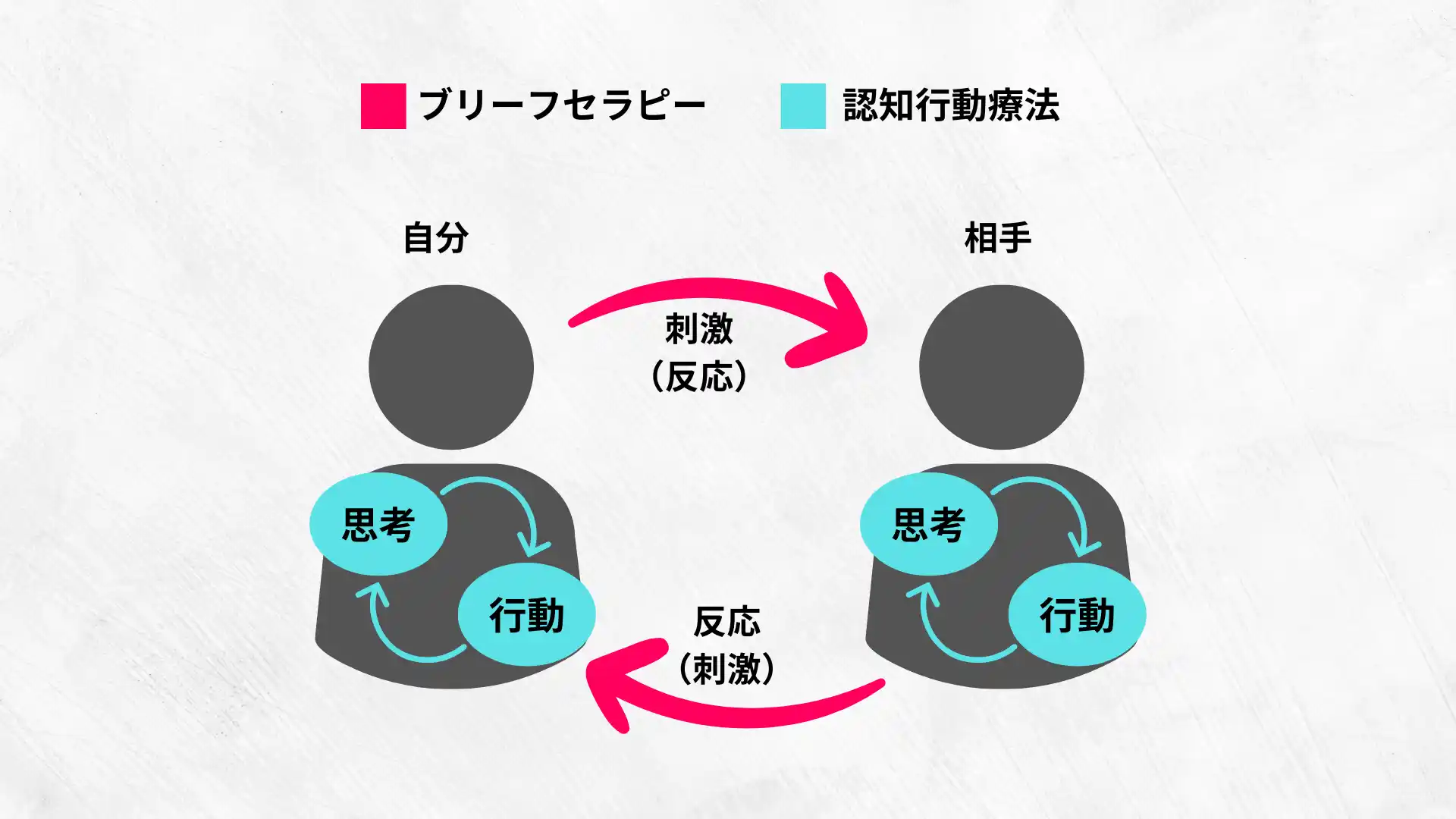

下図は、ブリーフセラピーと認知行動療法を視覚的に表現したものです。

ブリーフセラピーは、個人と環境との相互作用に焦点を当てます。問題を維持している悪循環を特定して、良循環に変えることを通じて解決に導きます。認知行動療法は、個人の思考と行動に焦点を当てます。思考と行動の悪循環を好循環に変えることで解決に導きます。

カウンセリングの頻度は2週間毎から1ヶ月毎の来談が標準です。クライエントとカウンセラーの協議によって決めます。症状によって期間は異なりますが、6回を目安に考えて下さい。

心の不調は一直線に良くなるケースは少なく、良い悪いの波を繰り返しながら回復していきます。順調に回復へ向かっていたのに、あるときに悪化して、失望や不安を感じることもありえます。カウンセラーは、そのような不安にも寄り添いながら回復をサポートします。

適応障害のカウンセリングの事例を紹介します。

クライエントは20代男性です。彼は負荷の高い部署への異動後に適応障害の症状が現れて休職に至りました。心療内科に通院しながら当ルームでのカウンセリングを開始しました。カウンセリング中に復職して、異動前の部署に戻りました。

クライエントの性格傾向として、他人の評価を気にしすぎる、できないことを責め、消えてしまいたいと考えることもありました。友人関係においては嫌われることを恐れ、会話を楽しめないとのことでした。また、完璧主義の傾向もみられました。

職場では、異動して初めての仕事に取り組むので、周囲の人たちのように仕事ができません。周囲の人たちの仕草や行動は、仕事ができない自分の批判と感じるようになりました。周囲にサポートを求められなくなり、毎日深夜まで働くことになりました。帰宅後は否定的な考えを反芻(頭の中でぐるぐる何度も考える)し、不眠に悩まされました。

カウンセリングでは認知行動療法を用いて、思考の偏りに対処するサポートを行いました。自力で対処できる目処がついたところで職場に復帰しました。復帰後は、反芻思考を止めて、今やるべきことに集中するサポートとセルフケアのサポートに重点を置きました。

当初は月2回を4ヶ月、その後月1回を4ヶ月実施しました。多少の不安を感じながらもうまく適応できていることが確認されました。2ヶ月後にフォローアップセッションを行い終了となりました。

このクライエントは症状が重かったため、終結まで13回(フォローアップセッションを含む)を要しました。早いケースでは6回程度で終了します。

適応障害を予防するためには、ストレス対処法やセルフケアの習得が重要です。また、周囲の人は、適応障害の人に対して共感的に関わり、改善点を指摘しないことが大切です。家族が一緒にカウンセリングやクリニックへ行くのは良いことです。ただし、家族ががんばりすぎて疲弊しないようにすることも忘れてはいけません。

適応障害は、早期発見・早期対処が重要です。上記のような症状が続く場合は、一人で抱え込まずに、専門家に相談することをおすすめします。当カウンセリングルームでは、適応障害でお悩みの方々を全力でサポートいたします。お気軽にご相談ください。